人口動向と家族のかたち

2025年07月01日 / 『CRI』2025年7月号掲載

目次

21世紀も四半世紀が過ぎてしまった。気候変動や災害の激甚化、グローバル化する犯罪や戦争への不安、AI(人工知能)による革新的ななにかが起こる予感など、

先が見通しづらい世の中になっている。こうした時こそ、今いる場所の常識を疑って、近い将来にだけ目を向けるのではなく、より遠くを展望することが必要になっているのではないだろうか。

暮らしというのは、自身の経験を相対化することが難しい。「昔は、こうだった」というのはその人の経験でしかないことが多い。だからこそ、暮らしや住まいについて、歴史的事象を踏まえて現在を深く知り、明るい未来を創るためのヒントにしたいと思う。

1. 人口動向と住宅需要

私たちの暮らしや住まいの変化を見通す時に、最もベースになっているのは人口動向ではないだろうか。少子高齢化、人口減少といった事柄を理解するためにも、初めに人口動向について見てみたい。

ところで、人口学的な要因による住宅市場への影響を長期的な視点から論じることは、現代ではそれほど珍しいことではないが、筆者の恩師である島田良一は1983年に、婚姻数の変動、単身者の増加、世代交代発生の増加、平均児童数の減少の効果という4点を取り上げ、住宅市場を展望するレポートを書いている※。人口ピラミッドを見ながら検討することで、直観的にこれらの事象の影響を説明しているところがユニークであり、長期展望を考える時に役立つ視点となっている。

2008年に日本の総人口は1億2,808万人でピークを迎え、前後数年間は増減するも、2011年からは本格的に減り始めている。人口減少が始まって15年近く経ち、日常生活の中でも人手不足があらわになるなど、人口減少社会に突入していることを実感することが増えているのではないだろうか。

住宅に関していえば、人口ピーク時の2008年までは年間100万戸以上の住宅が建設されていたが、2024年はおよそ80万戸に減少している。住宅需要は、世帯規模や人口移動の影響を受けるので、人口総数からダイレクトに決まるわけではないが、人口動向が住宅産業にとって重要なファクタ―であることは言うまでもない。

※島田良一「住宅産業の長期展望に関する調査」 日本住宅総合センター:1984年

2. 日本の歴史的人口推移

人口の増減は、自然増減(出生数と死亡数)、社会増減(転入と転出)の足し算によって決まる。近年、外国人の転入増加が無視できないレベルになってはいるが、日本はこれまでは移民が少ない社会だったので、自然増減によって人口が決まってきた。日本の人口推移を長期的に見てみると、時代によって減少したり停滞したりしながらも、増加の途を辿っていることがわかる。

江戸時代は、八代将軍吉宗の改革の一環として、世界的にも珍しい全国レベルの国別人口調査が子年と午年の6年ごとに実施され、第一回は目安箱の設置と同じ1721年であった。藩ごとに調査方法が異なり、武家や公家がカウントされていないなど、大幅な補正が必要ではあるものの、極めて貴重な資料となっている(図1)。

太閤検地後の1600年頃の人口には諸説あるが、1,200万人~1,800万人だと推計されている。そして、国別人口調査の推計によれば、1721年は3,100万人、1846年は3,200万人だとされている。つまり、江戸時代(1603~1868年)のうち、開墾などが盛んに行われていた前期のおよそ120年間は1.7~2.6倍ほど人口が増加している一方、中期から後期の125年は享保、天明、天保といった大飢饉もあり、人口はわずかしか増加せず停滞していたことがわかる。

全国レベルでの人口把握とは別に、庶民の世帯状況は、キリスト教禁止を目的に作成された「宗門改帳」からうかがうことができる。歴史人口学分野での研究により江戸時代の結婚や出産の様子が解き明かされている。

江戸時代を通じた変化としては、平均寿命が20代後半から30代に伸び、晩婚化が進み、夫婦の平均出生児数は4〜8人であるが、徐々に減少したと推定されている。また、親や祖父母に加えてきょうだい夫婦やいとこなどが同居する大家族(合同家族)から、直系家族(祖父母や親と同居)が主流になり、核家族も存在するなど世帯が小規模化した。

江戸後期は、婚姻率には地域差がなく、女性はほとんどが結婚する皆婚社会であったが、驚くほど離婚や再婚が頻繁に行われており、1年で離婚することも珍しくなかった。平均初婚年齢は、女性が14〜25歳、男性が17〜29歳で、西日本が晩婚、東日本が早婚、西高東低で大きな地域差があった。小作層では10年以上の出稼ぎ奉公により晩婚化し、地主層は初婚年齢が低いことで子ども数が多いという地域もあり、俗にいわれる「貧乏人の子沢山」ではなかったのだ。また人口密度の高い都市部は、死亡率が高く、出生率も低かった。それゆえ、都市が持続的に成立するためには、農村から人口が供給されることが必要とされていた。

現在に比べると婚姻のあり方が柔軟だったといえるが、これにより地域の資源に見合った人口規模に抑えつつ、跡取りを確保し、労働力を確保するための調整機能を果たしていたという指摘もある。そして、私たちが伝統的だと考える三世代が同居する直系家族や皆婚社会は江戸時代を通して成立した家族制度だということがわかる。

3. 人口転換の過程

人口ピラミッドの形が経済発展とともに変化することは、中学校の教科書にも取り上げられているようによく知られており、日本においても、富士山型からツリガネ型さらにツボ型へと変化してきた。こうした人口構成の変化は、人口転換と呼ばれている。栄養状態の改善や、医療の発達、教育の普及などにより死亡率が低下することで、多産多死から多産少死の状態になり、さらに出生率が低下して少産少死に至り人口が安定的に推移するとされていた。これは、近代化が先行した国々の経験則から生まれた理論であり、イギリス(イングランド・ウェールズ)では、1750年頃から死亡率が低下し始め、1930年頃に少産少死の状態へと至り、長い年月をかけてゆるやかに移行したことが知られている。こうした西欧諸国と比べて、日本は短期間に人口転換が起こっている。

(1)多産多死から多産少死へ

日本の人口転換はいつ頃から始まったのであろうか。幕末から既に死亡率が低下し始めているが、明治初めの1870年頃の推計では平均寿命は男性32歳、女性35歳ほどで、乳児死亡率は25%と高く、感染症で多くの幼い命が失われるため、5人生まれても2〜3人しか成人になれず、多産多死の状態であった。

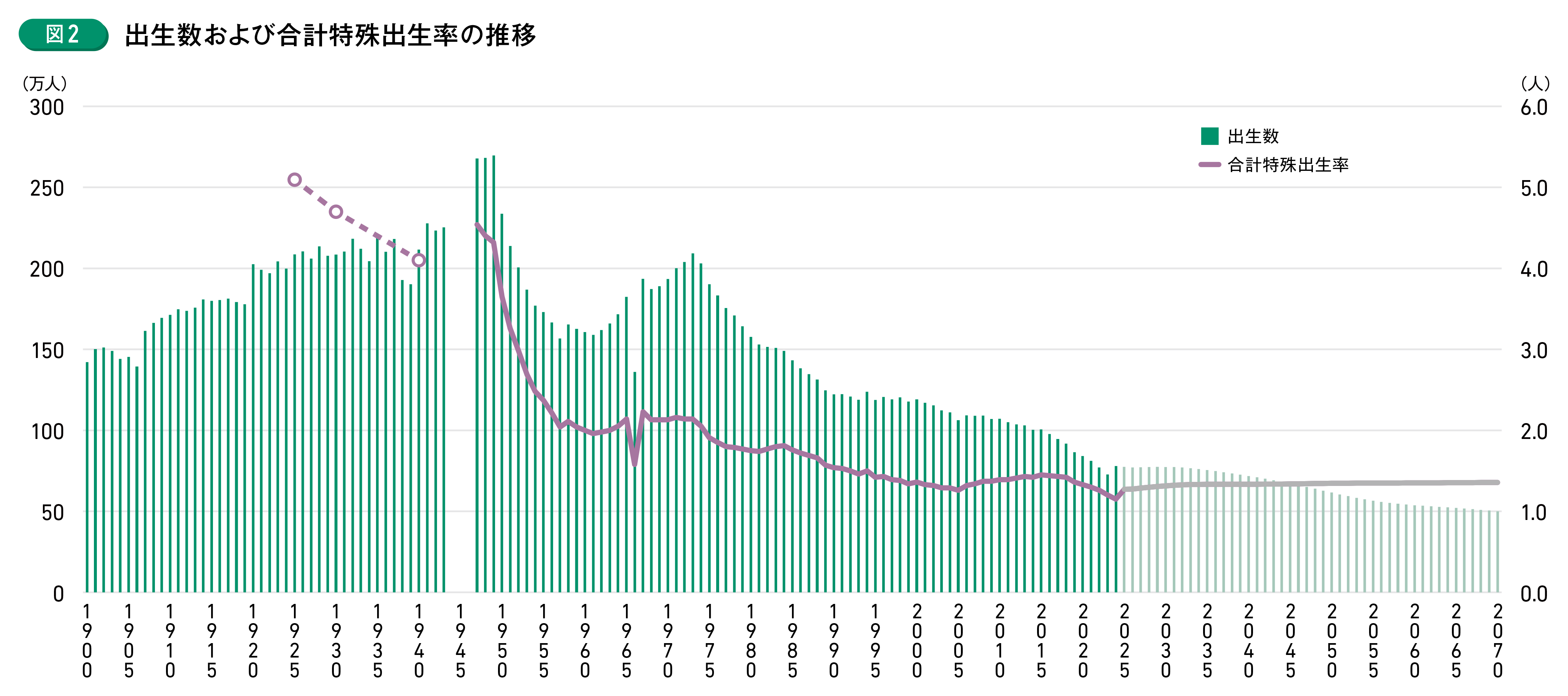

明治から大正にかけて死亡率は継続的に低下して、ゆるやかに人口転換が始まったといえる。1920年頃から1952年にかけては、出生数が200万人と高いレベルで推移しつつ乳児死亡率が急速に下がったことで、人口が急増した。まさに多産少死の状態である。大正終わりから昭和の前半期にかけて生まれたこの世代は、成人に達する確率が高いため、きょうだい数が多い家族を形成した。

そのため、農村では後継ぎは地元に残り三世代同居家族になるが、次男三男といった家を継がないあるいは継げない人々が都市部に大量に流入した。この人々が後に、郊外に核家族を形成し、住宅需要が増大した。団塊世代もこれに含まれており、現在の後期高齢者のボリュームを形成している。きょうだいが多いにぎやかな大家族というのは、この世代の家族イメージなのだ。因みに、世界的なヒットソング、「上を向いて歩こう」を生みだした八六九トリオ(作曲家:中村八大は5人兄弟、作詞家:永六輔は芸名だが6人兄弟、歌手:坂本九は9人兄弟)もこの世代であり、数字を名前に入れるのはきょうだい数の多さを映し出しているようだ(図2)。

(2)多産少死から少産少死へ

出生率の指標として、合計特殊出生率が知られている。これは、一人の女性が一生の間に産む平均子ども数を表している。先進国では、合計特殊出生率が2.07であれば、人口置換水準といって、長期的に人口が増減しない状態(静止人口)が実現する。合計特殊出生率は、わずかな違いでも将来世代に大きな変化をもたらしてしまう。例えば、1.8と1.4は、たった0.4の違いであるが、1.8であれば子世代は9割程度の規模になり、孫世代は0.9×0.9=0.81となり8割程度に落ち着く。

1.4であれば子世代は、約7割で、孫世代は0.7×0.7=0.49となり約半数に落ち込んでしまう。合計特殊出生率は級数的に効き、将来世代の人口に大きな違いが生じることになる。2024年の合計特殊出生率は、1.15と過去最低の水準となっている。この数値が続けば、孫世代は4分の1になる計算だ。

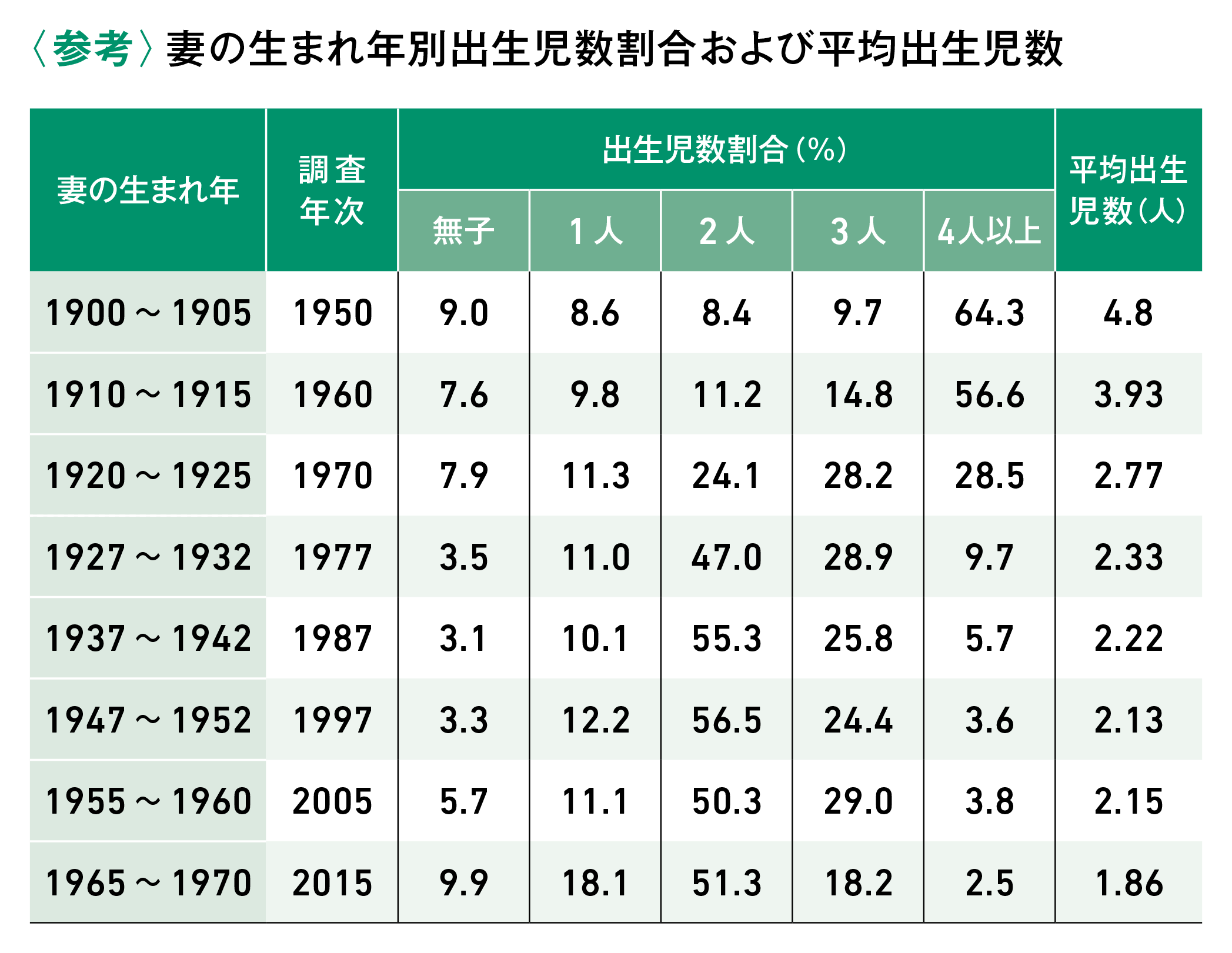

人口転換は、出生率の低下により、多産少死から少産少死に移行する。大正から昭和、1920年から1940年にかけては、合計特殊出生率がゆるやかにおよそ5から4に低下している。これは初婚年齢の上昇によるもので、男性はおよそ25歳から28歳、女性は21歳から24歳になっている。また、夫婦が産んだ平均的な子ども数は5人だが、実際には、子どものいない夫婦が1割、4人以上の夫婦が6割強を占めており、家族構成にはばらつきが大きかった。〈参考〉

戦後、第一次ベビーブーム(1947~1949年)が去ると合計特殊出生率は急速に低下し、1947年の4.5から、10年後の1957年には2.0になり、少産少死の段階に入った。こうした急減は、1948年の優生保護法による直接的な影響もあるが、理由は一つだけでなく、子ども数をコントロールしようとする考え方が、戦後の社会経済状況によって醸成されていたからだと考えられる。

(3)標準世帯と静止人口

1950年代半ばから1974年までは、合計特殊出生率はひのえうまの年の1.58を除けば、人口置換水準の2前後で安定して推移している。この時期の特徴は、婚姻率が高く、女性が22歳から25歳という短期間に結婚して、短期間に2人から3人を産み終えることが多かった。「結婚適齢期」という呪縛が強い時代で、標準世帯と呼ばれる、夫婦と子ども2人からなる世帯が典型的な家族像となった。

ところで、この時期に親となったのが、大正から昭和にかけて生まれた、きょうだい数が多い世代である。夫婦が2人しか生まなくても、人口ボリュームがあるため、出生数は1980年代前半まで年間150万人を上回っていた。

合計特殊出生率がこの水準で続けば、人口は減少もせず増加もせずに、長期的に安定していく最終段階のはずであった。これが古典的な人口転換理論と呼ばれるものである。折しも1974年は、人口問題審議会が人口白書を提出し、第一回日本人口会議が開催され、静止人口を目指し、子どもを2人にすることが謳われていた。人口爆発こそが人類存続を脅かすものとして捉えられる時代だった。世界的に見れば、現在でも、人口増加はスラムや貧困を生みだす重要な問題であることに変わりはない。

(4)少子化の始まり

日本の合計特殊出生率は、1975年に2.0を下回り、それ以降は2015年前後に少し上向くものの低下傾向が続き、2024年は予測を下回る1.15になった。こうした人口置換水準を下回る状況は「第二の人口転換」と呼ばれている。1989年、ひのえうまの年を下回った「1.57ショック」の時に、少子化や人口減少問題がクローズアップされ話題となったが、1975年時点で出生率の低下は既に始まっており、未来予想図は人口減少社会だったのである。

現在の日本は、人口減少が容易には回復しない、超少子化の段階に至っている。

4. 住宅への影響について

世代により家族のかたちが異なることを見てきたが、住宅への影響をまとめておきたい。大正から昭和生まれのきょうだい数が多い世代が、現在後期高齢者となり、75歳から100歳以上に達している。長寿命化をけん引してきた世代だが、今後は死亡により減少することになる。この世代がまさに、大都市近郊の郊外化を進めた世代であるため、高度経済成長期に造成された郊外住宅地に大量の空き家が発生することは必至である。

こうした住宅あるいは資産が、相続により次世代に移動するとき、この資産を有効に活用できるかどうかが分かれ道となる。例えば、相続により宅地を細分化することは、個人にとっては最適解だとしても、社会にとってはさらに空き家を増やすことになる。これからは、住宅を住宅として活用するだけでは、限界が見えている。住宅を空間資源として、地域に生かすことを考える必要があるように思う。

東京都立大学大学院 都市環境科学研究科 助教、日本女子大学非常勤講師

日本女子大学住居学科卒業。専門は、住居学・ハウジング。戦後の計画住宅地・団地をフィールドに、高齢者、女性、単身者の視点から住まい方の変化について調査研究を行っている。主な共著に、『奇跡の団地阿佐ヶ谷住宅』(王国社)、『多摩ニュータウン物語』(鹿島出版会)、『四谷コーポラス 日本初の民間分譲マンション1956-2017』(鹿島出版会)など。東京都住宅政策審議会、神奈川県住宅政策懇話会などの委員を務める。