世代と人口移動

2025年10月01日 / 『CRI』2025年10月号掲載

目次

少子化が止まらず、高齢化率が世界トップを走り、人口減少が進む日本において、住まいや暮らしはどのようになるのであろうか。農山村では、耕作放棄地が広がり空き家が放置され地域の荒廃が既に起こっているところもある。地方や大都市圏の郊外部でも散発的に空き家が増え、いわゆる「都市のスポンジ化」により地域の活力がなくなっていくことが懸念されている。マンションも空き室が増加すると管理不全に陥る可能性が高くなる。なんだか暗い話ばかりである。

しかし、人口が減ることはネガティブなことばかりなのであろうか。森の中では、巨木が倒れるとそこに光が入り、日陰では育たなかった新しい植物が成長を始めるという。世代交代というのは、従来と同じものがただ新しくなるのではなく、環境が変わることでこれまでとは異なったものが成長を始めることであり、そこにはポジティブな面もあるのではないだろうか。

1. 暮らしの変化を見通すために、世代に着目してみたい

同じ時代に生まれた人々は、同じ社会状況の中で人生を歩んでいるため価値観や行動パターンに共通点が多いことが前提である。

筆者が以前、高齢者の生活調査で聞き取りを行っていた時の印象的な話がある。ひとりの高齢女性は終戦直後に10代半ばで着の身着のまま大陸から引き揚げて来た方で、物はなくても生きていけると考えていた。物への執着は全くなく、今着ていなければ高価な着物もわずかに残っている家族の写真さえも捨てることに躊躇がない。一方、もうひとりの高齢女性は、戦後の物資がない頃に限られた物を工夫して生活に役立ててきた思いが強い。物を捨てること自体に罪悪感が伴い、古いセーターも編み直せば使えるし、デパートの包装紙も再利用できると考えて大切にたたんで取ってある。このように同じように戦争と敗戦後の混乱期を経験していても、正反対の行動パターンを示すこともある。しかし、子ども2人を育て、家事や子育ては女性である自分自身がやるものだという考えなど共通する点も多い。つまり、世代を扱うときは、断定的な決めつけには注意しなくてはならないが、それでも一定の有用性はあると考えられる。

世代といえば、昭和ひとけた世代、焼け跡世代、団塊世代、しらけ世代、新人類世代、バブル世代、団塊ジュニア世代、氷河期世代、ゆとり世代、Z世代など様々なカテゴリーがあり、日常会話で使われることも多い。こうした数年から10数年程度を一括りにした世代の分類は、マーケティングのターゲットとしては活用できても、家族や住まいの特徴を長期で追うには断片的で適していない。

そこで、親世代と子世代が異なる世代になるように30年を一つの世代(コーホート)として区分する方法を提案している大江*1の分類をベースに考えてみたい。この分類区分は、人口学の知見に基づいているため、大都市圏の郊外化を考える上でも、家族の属性を考慮したまちづくりを考える上でも具合がよい。各世代の区分は次のようになっている。

第0世代:1896(明治29)年~1925(大正14)年生まれ

第1世代:1926(昭和元)年~1955(昭和30)年生まれ

第2世代:1956(昭和31)年~1985(昭和60)年年まれ

第3世代:1986(昭和61)年~2015(平成27)年生まれ

1960年から30年ごとの人口ピラミッド図をみると、各世代の人口ボリュームと移り代わりが一目でわかる(図1)。

2020年は第1世代がちょうど65歳から95歳の高齢期になっている。

2. それぞれの世代の特徴をみてみよう

(1)農村大家族の第0世代

第0世代(2025年時点:100歳以上)の平均寿命は40代半ばであり、人口動向としては多産多死から多産少死に移行する時期にあたり、乳幼児死亡率は下がりつつあったが、結核をはじめとした感染症の特効薬はなく働き盛りの多くの人々の命が奪われた。男性は第二次世界大戦の戦死者が多く、そのため死別や未婚の女性が多く残されることとなった。また、この世代の女性の多くは4人以上の子どもを出産し、大家族をつくっている*2。第1回国勢調査が実施された1920(大正9)年は、第0世代は0歳から25歳を占めており、全国の人口55,963千人のうち東京府の人口は3,683千人いて6.6%程度となっている。東京への人口移動は、明治20年頃から盛んになったといわれているが、東京府の人口のうち東京府生まれが1,954千人であることから、半数近くは地方から集まってきた人々であることがわかる。因みに、2020年の国勢調査では、東京都の人口は全国の1割を超えている。2020年時点で、第0世代は95歳以上となり、572千人のうち、老人ホームや病院などの施設に261千人、単独世帯が82千人いて合わせて6割を占める。大家族をつくってきた第0世代においても、終の棲家は住宅ではなくなっている。

(2)郊外第1世代

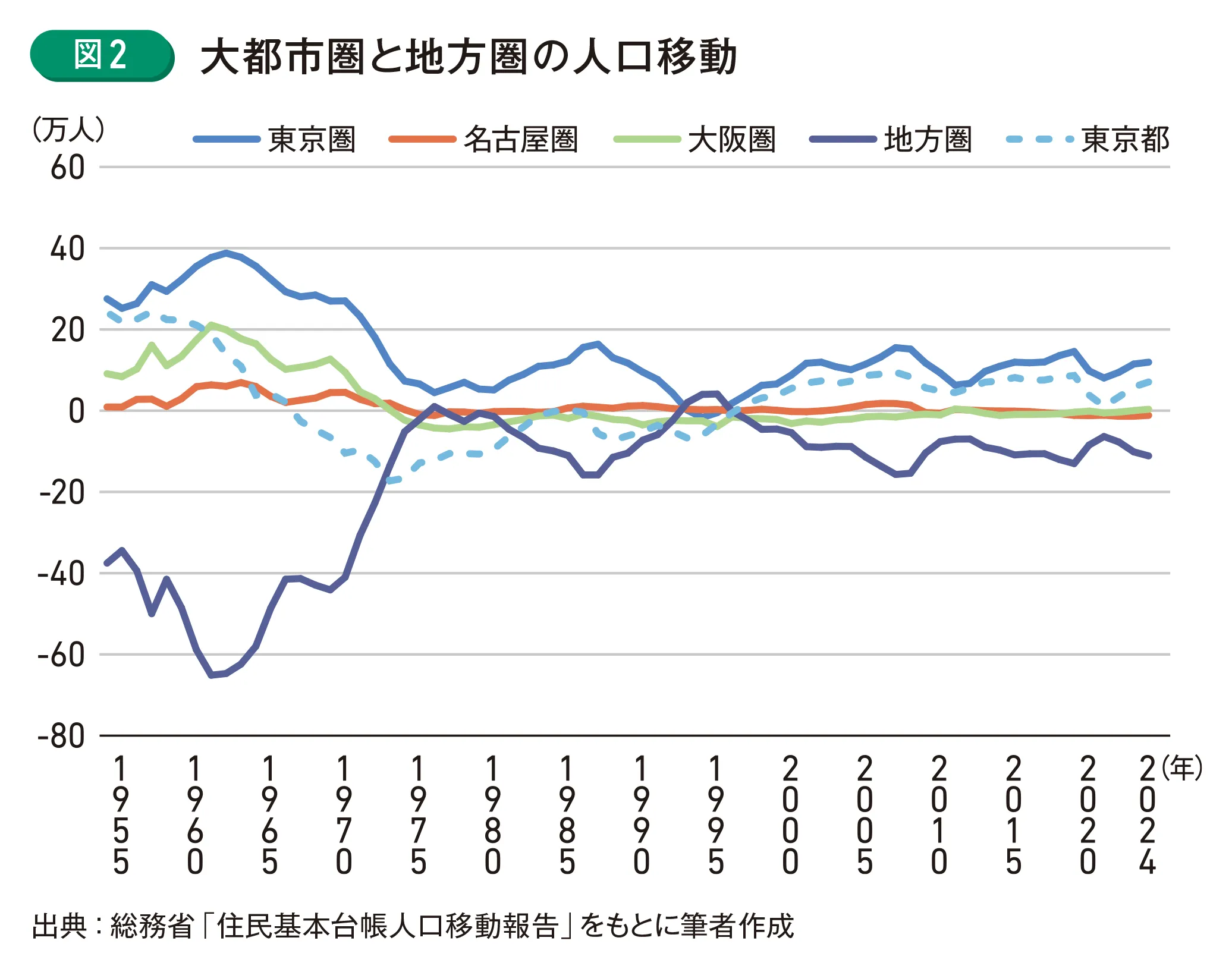

第1世代(2025年時点:70~99歳)は、前半が昭和ひとけた世代、焼け跡世代、後半が団塊世代、しらけ世代の一部を含み、価値観などは異なっているかもしれないが、きょうだい数が多く、婚姻率が高く、長寿命化を牽引し、大都市圏に大量に移動したという特徴がある。まさに、高度経済成長を支えた世代である。人口規模は第0世代の2倍近いボリュームがあり移動数も多いため、旺盛な住宅需要を生み出した。復興期から1970年代始めにかけての地方圏から都市圏への人口大移動は、まさに第1世代が仕事を求めて移動した結果である(図2)。

こうした人口移動が一段落した1975年にヒット曲「木綿のハンカチーフ」が誕生している。故郷を離れて都会で就職した青年の心変わりと地元に残った女性の想いをつづったこの曲が、多くの人々の共感を誘ったのもうなずける。

戦前生まれの第1世代は、大人になり住宅を必要とするまさにその時期が戦後の混乱期と重なり、全国で420万戸の住宅が不足する状況からのスタートだった。この戦前生まれに加えて団塊世代を含む第1世代の住宅問題を解決することが、戦後の住宅政策の目標であったと言っても過言ではないだろう。

第1世代のライフコースを考えてみよう。3世代同居していた地方の実家から、就職や進学のため都市部に移動し、始めは住み込み、寮、間借り、トイレ共用・風呂なしの木賃アパートで暮らし始める。結婚を機に少し広めの社宅やアパートか運が良ければ公営や公団の賃貸住宅に引っ越しをする。その後、一国一城の主を目指して、農地を安く手に入れて退職金で家を建てる場合もあれば、ローンを組んで郊外のミニ戸建や分譲マンションを購入する場合もある。物価が高騰し、土地価格も上昇していたので、早い時期に組んだローンの支払い負担は相対的に軽くなり、転売してより広い住宅に住み替えることができた人もいる。子ども2人を持ち、夫は都心に通勤して妻は専業主婦という核家族の標準世帯が大都市郊外に数多く誕生した。都市部に移り住んだ第1世代のライフコースとその本音とを見事に表現したのが、1973年正月に新聞に掲載された「現代住宅双六」である(図3)。

そして「上り 庭つき郊外一戸建住宅」という目標を、結婚時期をちょうど迎えた団塊世代に提示したともいえる。

第1世代は、きょうだい数が多いため、農村や地方都市にも大勢残っている。きょうだい4人のうち2人が上京しても残り2人が地方に残れば、地方の人口は減少しないため、1960年頃をピークとした人口移動が、地方の衰退に直結していたとはいえない。農家数は1970年頃までは大きな減少はみられず、跡取りや嫁がいて、兼業農家として続けていくことができていた。同じ理由で、核家族の増加は、3世代家族などの減少を直ぐに引き起こしたのではなく、2000年頃まではこうした大家族の数は維持されていた(図4)。

親世代である第0世代が生きている間は、伝統的な家族の在り方が色濃く残存していたのではないだろうか。

(3)郊外育ちの第2世代

第2世代(2025年時点:40~69歳)は、新人類世代、バブル世代、氷河期世代と呼ばれる世代や、第2次ベビーブーマー(団塊ジュニア世代とも呼ぶが、団塊世代の子ども世代とはズレがある)を含み、人口ボリュームは大きく、第1世代よりわずかに少ない程度である。2人きょうだいが多く、標準世帯の子どもとして大都市の郊外で初めて育った世代となる。また、晩婚化、未婚化を牽引したのがこの世代であり、中年期のシングルを増加させている。この世代の前半と後半では、1985年に男女雇用機会均等法が成立していることも影響し、女性が雇用者として働くことに対する価値観が変化している。1965年頃より前に生まれた女性は、子育て期に仕事をやめて後にパートで働くという、労働力率がM字カーブとなるライフスタイルが一般的であったが、後半に生まれた若い世代では、子育て期も保育園に預けて働き続ける共働き世帯が増えている。こうした働き方の変化は、住宅の選好にも影響し、都心から遠い郊外の住宅地が遠ざけられ、都心に近い駅近マンションあるいはミニ戸建が好まれることになる。第1世代は都心から遠い郊外住宅地であっても夫だけが長距離通勤に耐えれば良かったが、共働きの場合は住宅の広さよりも時間の効率性が求められているからだ。さらに、1995年以降、ローン金利が低水準で推移したこと、都心エリアでタワーマンションをはじめとしてマンション供給が盛んであったことなどから、都心回帰が顕著になり、東京都では1997年以降は転入者の超過となっている。第2世代の中には、自身が育った郊外ではなく都心に近いところに居を構える人たちもいる。一方、第2世代では、1970年代後半と1995年前後を除き、ゆるやかに地方圏から東京圏への人口移動がみられるが、地方において大家族が次第に解体される中で、核家族と高齢者のひとり暮らしの増加を招き、空き家の発生へとつながっている。

(4)多様化する第3世代

第3世代(2025年時点:10~39歳)は、ゆとり世代、デジタルネイティブ世代を含み、人口ボリュームは第2世代の7割程度と少なくなっている。若年世代を含むため生涯未婚率は確定していないが、未婚率が低下する傾向はみられず、シングルの更なる増加につながると指摘されている。第3世代の前半生まれは、青少年期に阪神淡路大震災や東日本大震災を経験し、結婚子育て期に新型コロナウイルスのパンデミックを経験している。また、就職する時期には非正規雇用が男性で2割近くに達し女性は半数を超えるなど、働き方が柔軟かつ不安定になっている。この世代では、こうした経験や環境に加えて資産や収入の格差を背景に、本当の意味での居住の多様化が起こるのではないだろうか。

潜在的なものを含めて不動産の継承の有無により、資産格差が生じる可能性は高い。第0世代、第1世代の祖父母世代から東京や大都市部にいて都心の不動産がある場合、第2世代である親の家が郊外にある場合、地方の実家の場合、まったくない場合があり、さらに郊外や地方の実家は不動産市場で売却できる場合とそれが厳しい「負動産」の場合がある。収入格差が大きくなることも必至であり、夫婦ともに正規雇用で高収入の場合、一方が高収入の場合、夫婦ともに非正規雇用や就業していない場合がある。資産と収入の掛け合わせで経済状況が決まり、住まいが決まる。収入が少ない場合、結婚せずに親と同居する、いわゆるパラサイトシングルや3畳ワンルームといった極小住宅居住を生み出している。一方、そうした経済格差をしなやかに乗り越えて新しい価値を得ようとする行動にもつながっており、シェア居住や地方への移住などがある。

働き方については、正規雇用であっても将来的に転職を考え、終身雇用を前提としていない世代である。リモートワークの浸透により、職場にあわせて居所を構えるという従来の発想自体が転換して、郊外や地方の価値が再評価される可能性もある。一方、住宅については、マンションだけでなく戸建も中古住宅が流通し、建設コストの高騰を背景に、リノベーション物件があたりまえに選択肢の一つとなるであろう。

この世代については、経済格差が住まいの格差につながるのではなく、多様化につながることを期待しつつ、今後も新しい動きを注視していきたい。

*1 大江守之「ミドル期シングル増加への人口学的接近」『東京ミドル期シングルの衝撃』東洋経済新報社(2024)

*2 松本真澄「人口動向と家族のかたち」CRI:No.563(2025.7) P15〈参考〉参照。

東京都立大学大学院 都市環境科学研究科 助教、日本女子大学非常勤講師

日本女子大学住居学科卒業。専門は、住居学・ハウジング。戦後の計画住宅地・団地をフィールドに、高齢者、女性、単身者の視点から住まい方の変化について調査研究を行っている。主な共著に、『奇跡の団地阿佐ヶ谷住宅』(王国社)、『多摩ニュータウン物語』(鹿島出版会)、『四谷コーポラス 日本初の民間分譲マンション1956-2017』(鹿島出版会)など。東京都住宅政策審議会、神奈川県住宅政策懇話会などの委員を務める。