統計にみる単身者いろいろ

2025年12月26日 / 『CRI』2026年1月号掲載

目次

単身者がこれほど増えることを、誰が予想していたであろうか?

2020年の国勢調査によれば、単独世帯が総世帯に占める割合は、全国で38%、東京都では50%に達している。

大家族が減り、核家族化が進めば、その行きつく先が単身者となることは必然であり、不思議なことではないのだが、実際の数の多さに圧倒されるばかりである。

単身者の住まいはどのような経過をたどり、どこへ向かうのであろうか?

[1]イメージされる単身者像

ライフステージの中で、単身で過ごす時期は、結婚前の一時期と高齢期、あるいは単身赴任などに限られるのが普通であった。ところが、晩婚化や未婚化の影響もあり、その期間が長くなり、人生の大半を単身で過ごす人も出現している。

単身居住を表す言葉は、一人暮らし、独居、シングル、おひとりさま、ソロ生活など多様であり、ポジティブなイメージもネガティブなイメージもまとっている。自由を謳歌する独身貴族もいれば、侘しいミドルシングルもいる。若者が職を得て親元から独立する場合は希望に満ちているが、高齢夫婦の一方が亡くなり独り身になった場合は、人生の残り時間を意識し、孤独死の不安もよぎるだろう。「男やもめに蛆が湧き、女やもめに花が咲く」といったことわざもある。

特に、女性の一人暮らしのイメージは、この数十年で大きく変化している。1980年代半ばの女性誌に一人暮らしの特集が組まれている※。インテリアや食事処が紹介され、ファッション業界人やエッセイストが一人暮らしのライフスタイルを語っており、その表紙には、白い衣装を着た若い女性が黒いソファに横たわって本を読む写真が掲載され、タイトルは「ひとりで暮らす秘密と楽しみ。」となっている。おしゃれな一人暮らしのイメージと裏腹に、女性の一人暮らしは色眼鏡で見られる時代でもあったことを象徴しているようにみえる。

※anan第15巻第8号 マガジンハウス 1984年2月24日発売

[2]単身者の研究はいつから始まったのだろうか

多様な単身居住者の数と変化を把握できるのは、国勢調査が100年以上も継続して実施されているおかげだが、単身者の住まいの定義は時代と共に変遷している。それだけ、単身者の実態は捉えにくいということではないだろうか。

人口調査としては、1872(明治5)年から戸籍調査は行われていたものの、転居しても戸籍上は変わらないため世帯状況の実態とは乖離したものとなってしまい、職業なども把握できないものであった。全国民を対象とした近代統計調査は、明治の早い時期から必要性が認識されてはいたが、1920(大正9)年になってようやく第1回の国勢調査が実施されるに至った。これにあわせて世帯という用語が「世帯ト稱スルハ住居及家計ヲ共ニスル者ヲ謂フ 一人ニシテ住居ヲ有シ家計ヲ立ツル者亦一世帯トス」と定義されている。

国勢調査は、全国民が対象となる一大行事であり、大正時代に調査を成功させることは「一等国の仲間入り」を示すことでもあった。そこで、国勢調査を広く知らしめるために唱歌や様々な記念絵葉書などがつくられた。臨時国勢調査局発行の絵葉書には、「国勢調査は国家社会及国民生活の実情を審にし善政の基礎を作るに在り」と書かれ、調査日時や調査項目などが記されている。また、「有りのままを申告すること」が重要なメッセージであり、その真意は京都写真師組合発行の絵葉書「女世帯主の例」の裏面に「国勢調査は事実有りのまゝを調べるのであるから、入籍せないでも妻は妻、内縁でも夫婦は夫婦、私生子といはれて居つても長男次男といふ様に記入するのであります。」と印刷されていることからもうかがえる。戸籍上の家を調査するのではなく、あくまで世帯の実態を調査するという意図を国民に周知する必要があった。(図表1)

第1回国勢調査のデータをフル活用した学者に東京帝国大学で教鞭をとった戸田貞三がいる。日本の家族社会学の礎を築いた人物である戸田は、家族構成を論じる前に「家族の内における人々と外にある人々」を考察している※1。シカゴ留学から戻った戸田は、原票の千分の一を抽出して国勢調査の特別集計を行うことで、非家族的生活者の数が人口の約1割程度いることを明らかにしている。

こうした考え方を発展させ、「家族外生活者」という概念を提案したのが、社会学者の森岡清美である※2。森岡は、親族と同居しない人々をすべて「家族外生活者」としている。両者の違いは、戸田は非親族世帯の世帯主と単独世帯については、家族内生活者に含めているが、森岡はこれらを家族外生活者とした点である。戦前の家制度に鑑みれば、一人暮らしであっても世帯主は家族の中心に居るという捉え方が妥当であったのだろうが、現代の家族観からみれば、世帯主であっても一人であれば単身者つまり家族外生活者と考える方がしっくりする。

広義の単身者である家族外生活者を捉えることは、単身者の住まいの在り方を考えるときの重要な視点となる※3。単身者の住まいは、住宅とは限らないからである。単身者の住宅需要を予測する場合にも、会社の寮や高齢者施設にいる単身者やシェア居住の人々の動向を視野に入れることが大切になる。

[3]統計調査から単身者の変化をみてみたい

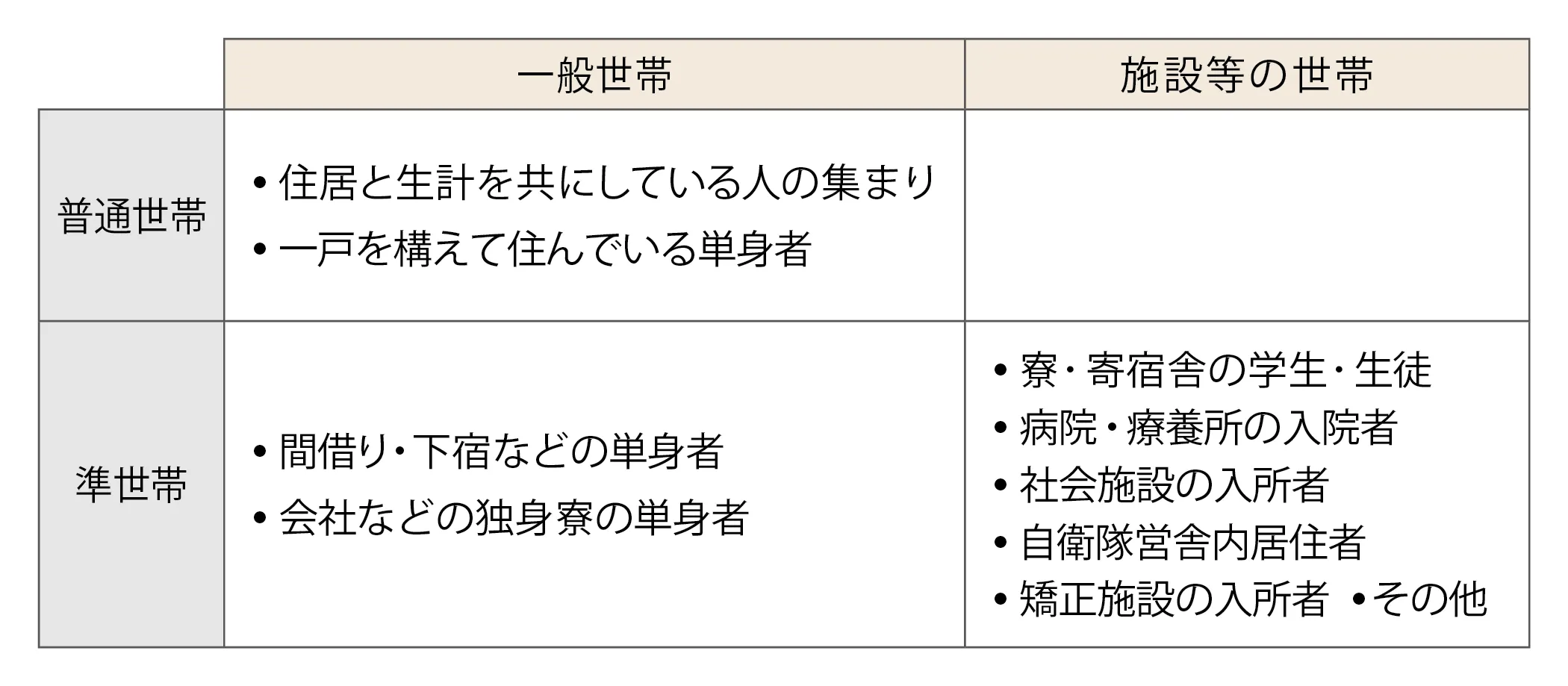

国勢調査における世帯の区分は、1920(大正9)年から1980(昭和55)年までは、住居と生計を共にする普通世帯と下宿・寮・施設などの準世帯に分けて把握している。基本的な考え方は現在も同じであるが、下宿などの単身者と会社の寮の単身者は、1985(昭和60)年以降は普通世帯と合わせて一般世帯として集計している。

国勢調査での単身者の捉え方はその時々で揺れ動いているが、単身者の住まいは、大きく四つに分けることができる。一つ目は住宅に暮らす単身者で「一人の普通世帯」(単独世帯)である。二つ目は、住宅に満たないスペース、つまり独立した出入口や台所がないような独身寮や下宿や間借りで生活している単身者。三つ目は住宅に暮らす他の世帯と同居している単身者、つまり家事使用人や営業使用人や同居人などの単身者。四つ目は施設等(学校の寄宿舎、病院・療養所、社会施設、船舶、旧軍隊・自衛隊、矯正施設など)で集団的生活を送る単身者である。

特に、二つ目と三つ目については、時代と共に区分の仕方が変化してきている。例えば戦前は、素人下宿は下宿主の普通世帯に含め、商売としての下宿屋では下宿人をまとめて一つの世帯として集計している。さらに、1950(昭和25)年以降も年度によって、まとめて一つの準世帯とするか、一人一人を一つの準世帯とするか、細かく区分が変更されている。

単身者の扱いのうち、家事使用人や営業使用人などの住み込みの人々は、従来は、雇い主の世帯に含まれていた(但し、1960(昭和35)年から1975(昭和50)年は、6人以上の営業使用人は準世帯)。例えば、親族世帯の「夫婦のみの世帯」であっても、非親族である住み込みの家事使用人がいればそこに含まれていた。しかし、2010(平成22)年から親族世帯は、親族のみの世帯に変更され、同居人がいる場合は「非親族を含む世帯」として区分されることになった。これも同居人という単身者の区分の変更といえる。

戦前から1950(昭和25)年までの調査と現在の調査で大きく異なっているのは、現在は住んでいる場所である常住地で調査しているのに対して、以前は現在地で調査を行っていたということである。例えば現在地調査では、旅行者の場合、10月1日の0時に旅館にいれば、そこでの準世帯人員として計上され、住んでいる場所では計上されていない。特に、単身者に着目する場合は注意が必要である。

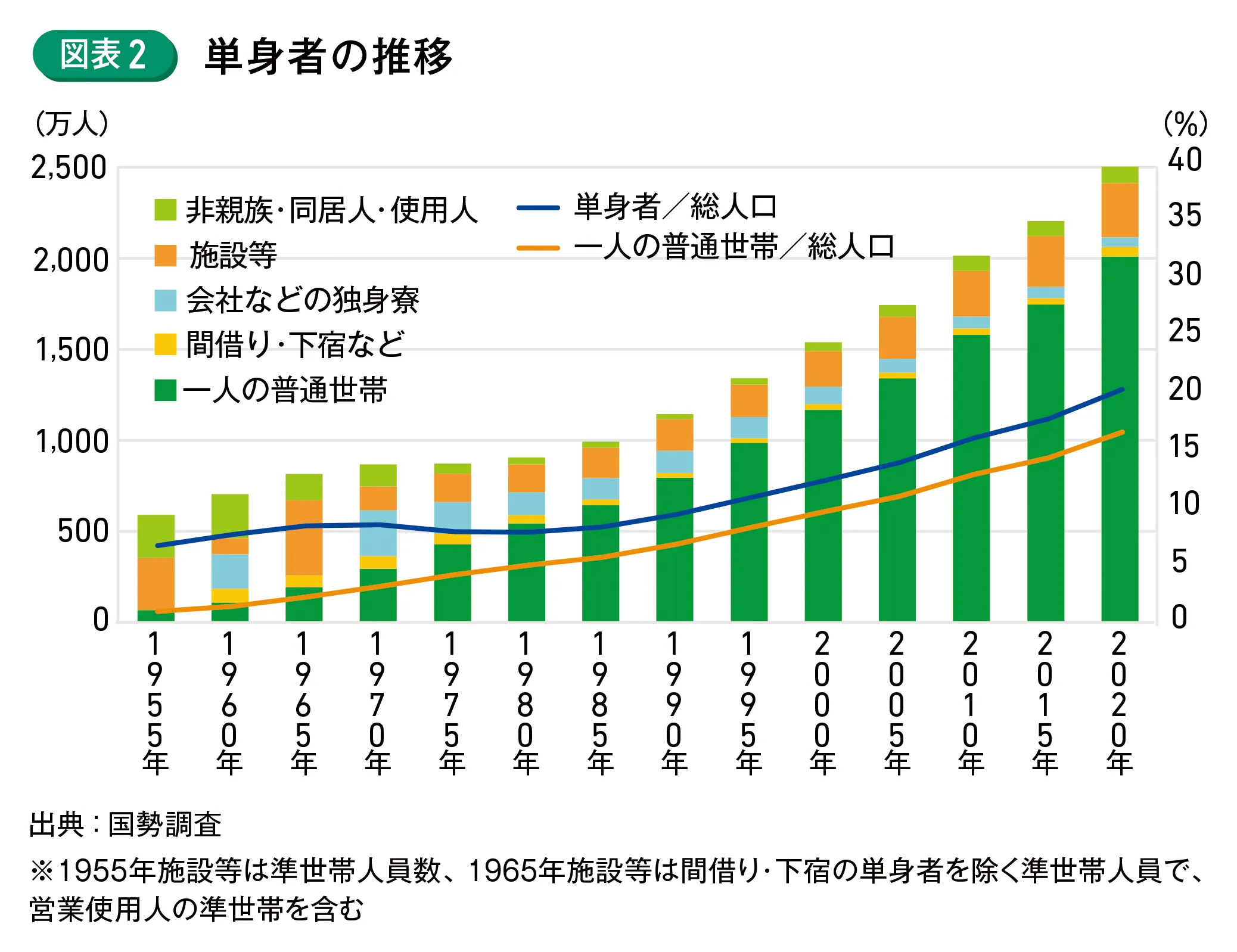

1955(昭和30)年以降の単身者の推移についてみると、その数が急増していることが一目でわかる。(図表2)

しかし、よくみると、1960年から1990年にかけては、単身者の総数に大きな変化はない。この時期に変わったのは、内訳である。1960年から1990年にかけて、非親族世帯主・使用人・同居人は244万人いたが28万人へと激減している。会社の独身寮の単身者についても190万人から123万人、間借り・下宿の単身者も76万人から25万人へと減少した。一方、老人ホームなどの施設等の単身者は88万人から174万人となり、住宅に住む一人の普通世帯は、102万人から791万人へと急増している。1960年代は、仕事を求めて地方から都市圏への人口大移動が発生しているが、戦後の住宅不足は依然として続いており、その受け皿となったのは、会社の寮や住み込みなどであった。それらが、1970年代、80年代に住宅供給が増える中で、入れ替わっていったのである。

1990年から2020年にかけては、単身者が1,141万人から2,505万人へと2倍以上になる中で、一人の普通世帯は791万人から2,008万人へと2.5倍となっている。減少したのは、会社の独身寮の半減だけであり、老人ホームなどの施設等の単身者は174万人から298万人に増え、間借り・下宿や同居人なども少しずつ増えており、シェア居住の普及が影響していると考えられる。

ところで、1960年時点で、単身者700万人のうち、住宅に一人で暮らす一人の普通世帯は102万人で、単身者といっても、85%以上のおよそ600万人は、他者となんらかの生活を共有し、ゆるいつながりがあったはずである。下宿であれば、大家さんや他の下宿人と少なくとも挨拶くらいはするであろう。単身者のうち一人の普通世帯の割合は、1990年では7割、2020年では8割となっている。1960年の単身者とは異なり、そのほとんどが独立した生活を営んでいるといえる。自由を享受できる一方で、孤立する可能性も高くなっている。

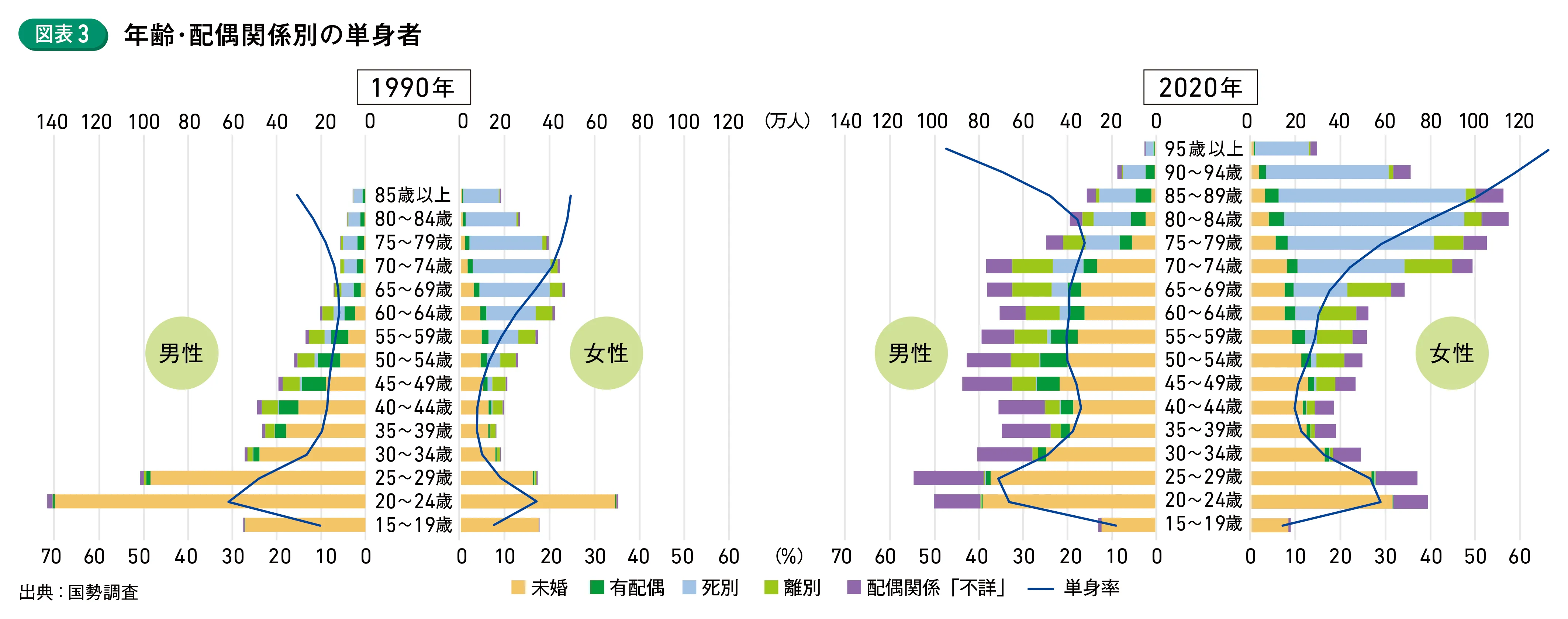

数が倍増した1990年と2020年の単身者(ここでは、一人の普通世帯と準世帯の合計)を、年齢と配偶関係から比べてみたい。(図表3)

この間に総人口に占める割合も9%から20%に上昇している。

年齢については、15歳から34歳を若年、35歳から64歳を中高年、65歳以上を高齢と世代に分ける。1990年の中高年は、地方から都市に移動した郊外第一世代となっており、2020年では、第二世代がそれにあたる。

1990年では、男女共に、未婚の20歳代にピークがあり、男性は年齢の上昇と共に緩やかに単身者数は減少していく。一方、女性は40歳を境に再び増加して死別が増えることで60歳代後半に山ができている。男性単身者のうち、若年が6割近くを占め、高齢は1割に満たないが、女性は、どの世代もほぼ同じ程度となっている。

2020年では、男性の場合、中高年が4割を超え、その増加が目立っている。配偶関係は未婚が多いが50歳代では単身赴任などの有配偶も一定数いる。女性では、中高年では未婚と離別が拮抗し、高齢が5割を超える中、80歳代での死別者がボリュームゾーンになっている。この30年間で、男女ともに若年から中高年・高齢へと単身者の年齢が上昇しており、今後もこの傾向は強まっていくと考えられる。

次に、それぞれの年齢別の単身率(年齢人口に占める単身者割合)をみてみたい。男女とも20歳以上では単身率の上昇がみられる。例えば、女性の30代、40代において、1990年は5%を下回っていたが、2020年では10%近くに上昇している。また、男性の50代、60代では、1990年は10%を下回っていたが、2020年では20%近くになっている。この年代では、未婚化や非婚化の影響が表れていると考えられる。さらに、20代後半の女性の単身率が、8.6%から25.0%に上昇している点も興味深く、未婚化の影響だけでなく 、女性の一人暮らしに対する抵抗感の弱まりなどがあるのかもしれない。

この集計には老人ホームなどの施設の高齢者を含むため、男女ともに80歳以上の高齢での単身率が高くなっている。人生100年時代になると、今後さらに増えることは必至である。

単身者の増加は、高齢化、非婚化などの影響を受け、もうどうにもとまらない状況である。しかし、単身者を孤立させるのか否かは、住まいや街づくりで対応できる余地が残されている。ゆるやかなつながりを創ることに力を注ぐのに、待ったなしのタイミングである。

[文献]

※1 「家族の研究」戸田貞三 弘文堂書房 1926年

※2「シリーズ・現代社会と家族;2,現代家族変動論」ミネルヴァ書房 森岡清美 1993年

※3「新版 家政学事典」朝倉書店 第Ⅶ編 住居「2.4単身者と住居」P769 松本真澄 2004年

東京都立大学大学院 都市環境科学研究科 助教、日本女子大学非常勤講師

日本女子大学住居学科卒業。専門は、住居学・ハウジング。戦後の計画住宅地・団地をフィールドに、高齢者、女性、単身者の視点から住まい方の変化について調査研究を行っている。主な共著に、『奇跡の団地阿佐ヶ谷住宅』(王国社)、『多摩ニュータウン物語』(鹿島出版会)、『四谷コーポラス 日本初の民間分譲マンション1956-2017』(鹿島出版会)など。東京都住宅政策審議会、神奈川県住宅政策懇話会などの委員を務める。