マンションが登場した時代に、日本人はどうそれを受けとめ、なじんでいったのか。我々の暮らしの変化の中で、マンションはどのような役割を果たしたのか? 多角的な視点で文化を論じる編集者・速水健朗さんが長谷工のマンションミュージアムを訪ねた。

▲街や集合住宅に詳しい速水健朗さん(右)が今回訪れたのは「長谷工マンションミュージアム」。長谷工グループのマンションづくりの知恵や工夫を集結。集合住宅の歴史を総合的に振り返るとともに未来の展望を知ることができる施設。今回は館長の江口均さん(左)に案内してもらった

人々はどのように高層住宅に住むようになったのか

高層住宅(3,4階建て以上)での暮らしは、いつから存在するのか。高層の集合住宅での生活は、ヨーロッパでは19世紀後半にエレベーターの発明とほぼ同時に普及した。ただし、それが日本で当たり前のものになるのは、1960年代以降のこと。まずは郊外に大規模の団地群が登場した。とはいえ、その生活を誰もがすぐに受け入れられたわけではない。NHKの1966年3月の世論調査で「庭のある小さい一戸建ての家」と「間数も多くて設備のととのった高層アパート」のどちらに住みたいかという質問には、都市圏、周辺部、町村部でも等しくほぼ9割が「一戸建て」と返答した。(参照:『20年後の都市生活』日本リサーチセンター編/安永 武巳監修/東洋経済新報社)高層階での暮らしは、未知のもの。ずっと一軒家、長屋で暮らしてきた日本人にとって、それはまだまだおっかなびっくりのものだったのだ。そこにマンションが登場する。そのマンションは、どのように日本人の生活に浸透していったのか。

東京都多摩市にある長谷工マンションミュージアムは、集合住宅、高層住宅の変遷、歴史を展示している。

▲ミュージアムのはじまりでは、大迫力の360度シアターで、太古の昔から、今日のマンションの原点である集合住宅の成り立ちまでを全身で体感できる

そして、ミュージアムには新旧マンションの違いを体感するためのエリアがある。70年代の普及型のマンションの一室が当時の設備やインテリアとともに再現されている。一目瞭然なのは、キッチンもバスも、脱衣ルームも今の標準タイプに比べるとサイズも小さいこと。当たり前だが、デザインの洗練や使い勝手も現代の設備の方に軍配が上がる。ただ、それを差し引いたとして、70年代のマンションの設備には生活デザイン向上という意識や、モダンをめざした痕跡がたくさん残されている。

▲間取りの進化が分かる「暮らしと住居の変遷」ゾーンにある実物モデルルームは、1970年代に開発された長谷工の「コンバスシリーズ」の実際の設備が使われ再現されている

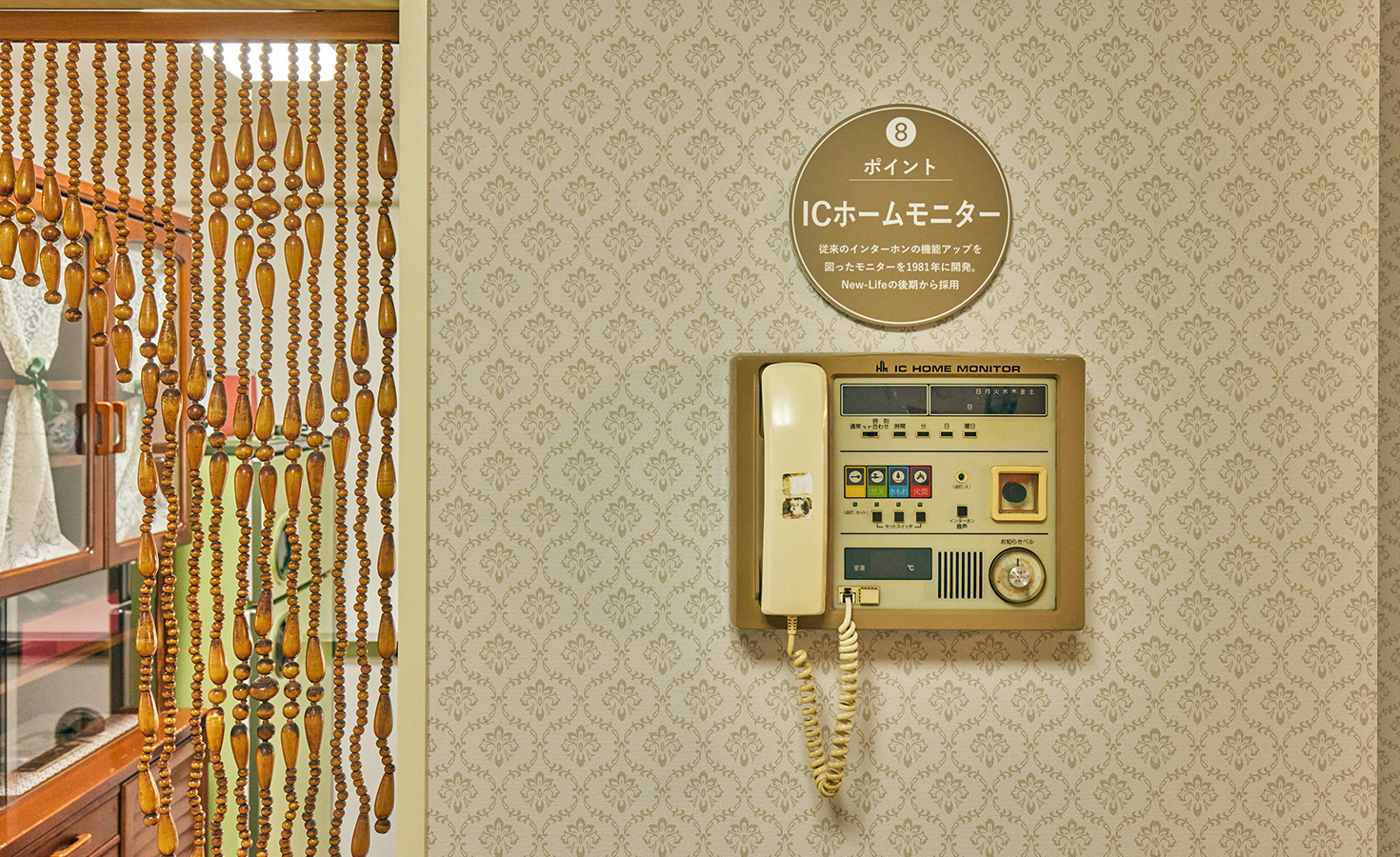

僕の思い出の話になるが、8歳の頃に団地からマンションに引っ越した。それが1981年頃のことだ。当時感じたマンションに住むことの誇らしさ、みたいなことはぼんやりと憶えている。まず何よりもエレベーターがある日常を経験した。それ以前の団地よりも敷地面積も、部屋の内部も広かった。そして、別の方式の暖房施設やお風呂の設備。そうした細部がマンション体験の記憶である。このミュージアムは、こうしたマンションに最初に触れたときの記憶を呼び覚ますところがある。うちのマンションには、TVモニター付きのインターホンがあった。ミュージアムの展示品とわが家のインターホンは、おそらく同じメーカーのものだった。おもちゃの糸電話から突然のモニター付きインターホンとの出会い。8歳なりに「情報化時代」と出くわした瞬間の記憶が蘇った。

▲「ICホームモニター・住宅総合情報盤」を最初に発表したのは、マンション業界では長谷工が最初。(1981年8月)外部とのやりとりを行うインターホン機能のほか、自動火災報知設備やガス漏れ感知センサーなどさまざまな機能が盛り込まれていた

一度、その感覚が蘇ると、さまざまな記憶が呼び起こされる。まさか、この洗面台、かつて自分の住んでいたマンションと同じものなのでは。大量に生産された既製品ゆえに同じものが残っていても不思議ではないし、バリエーションも限られているので似ているのは当たり前。ただ、自分が毎日使っていたものが、他の家と同じものという認識はあまりなかった。それゆえの不思議な感覚に包まれる。個人的な過去の記憶と、日本人という集合的な暮らしの記憶といったところだろうか。ここで見るあらゆるものに、あれ? なぜか見覚えが……という感覚は、ひょっとしたら誰しもが抱く感覚である可能性がある。ちなみに長谷工が70年代に開発した「コンバスシリーズ」は、マンションの内装、ユニットバスやシステムキッチンなどをワンパッケージとしたシリーズとして商品化したもの。実際に、当時いろいろなマンションで使われていた。「コンバスシリーズ」にはマークⅠ、マークⅡといった発展バージョンがあり、ミュージアムで再現されたのは、76〜82年までのわりと長期間にわたって販売されていた「ニューライフ」だという。このエリアで体験できるのは、かつてマンションで暮らしはじめた日本人の記憶ということになるだろう。

▲昭和時代と現代のリビングを見比べることができる。窓の広さや梁の大きさに注目

マンションを建てる側の視点も体感。設計や構造を知る

ここまでは住む側目線のマンションのミュージアムだが、次には「つくる側」目線の展示コーナー「まるごとマンションづくり」がある。通常、我々がマンションについて考えるのは、リビングのソファーをどこに配置しようとか、ブラインドはどういうタイプがいいか、キッチンはアイランド型かペニンシュラ型かといった住み手の目線だ。マンションをつくる側が踏まえるポイントは、まるで違う。「限られた土地」の中で「より多くの戸数」を生み出すことが住宅供給の役割。その視点での展示の中にも、体感エリアがある。

ジオラマがある。駅前の空き地だ。そこにタブレットをかざし、画面の中に仮想のマンションを投影し、その設計を体験する。つまり仮想空間にARの技術を使ったマンション設計のシミュレーションである。実際の設計の現場で使われているものと、ほぼ同じ工程をここで体験することができるという。

まずは向きや配置を決める。南はどちらか、建物はコの字型かL字型かI字型か。エレベーターをどこに付けると効率がいいのか、予算に即した戸数を実現するには何階建てにするべきか。当たり前の話だが、マンションの供給は数も重要。「品質」と「大規模供給」を実現する仕組みこそが、多くの人の暮らしを変えたマンションという発明品の要素のひとつ。

▲ARを使って長谷工グループのマンション設計で実際に採用されている設計方法BIMを擬似体験できる

技術の進化を感じさせる、設計道具の展示スペース

この設計の展示エリア「まるごとマンションづくり」を今一度、眺めてみる。同じエリアには、過去の設計のための道具がいくつか展示されている。写真の一番右にある斜めの机は、設計用の製図台。その左に設計図を保管する用の棚があり、その棚の上には、青焼きの印刷機が置かれている。青焼きとは、今のコピーの前の世代のコピーのための機械である。感光紙に焼き付けて複写を作成する。写真の左側にあるデスクには、大型のフロッピーディスクドライブのスロットが2基あるコンピューターが載っている。設計専用のCADである。CADは、コンピューター支援設計、つまり建築の設計に特化したコンピューターである。マンションの歴史は、外観やインテリアからも十分感じとることができる。だが、何よりも顕著なテクノロジーの変化は、この設計図を生み出す道具の変遷に色濃く見てとることができる。マンションミュージアムの中では、特段目立つことなくさりげなくつくられている展示コーナーではあるが、その置かれた道具の価値はかみしめておきたいところ。

▲手書きの図面からパソコンを使うように。過去から現代までの設計方法の変遷を実際の道具などの展示で見ることができる

年表とは、体感型アトラクションの一形態である

僕は、無類の年表好きゆえ、年表の出来不出来にはうるさい。年表は、その分野のエポックとなる出来事を時系列で並べる資料である。同時代の社会的な出来事を並べて比較ができたりもする。年表コーナーは、できる限り大きな方がいい。その場にとどまって見るよりも、歩きながら横目に眺めて、気になるところで立ち止まる。マンションミュージアムの年表のサイズは、まさに歩いて時代を体感することができるくらいの巨大なものばかりだ。年表がデータやグラフを使った展示資料の要素を持ちながら、同時に体験型の展示という要素も持っているのだ。

▲社会情勢と合わせて日本の集合住宅・マンションの歴史を説明する巨大な年表エリア

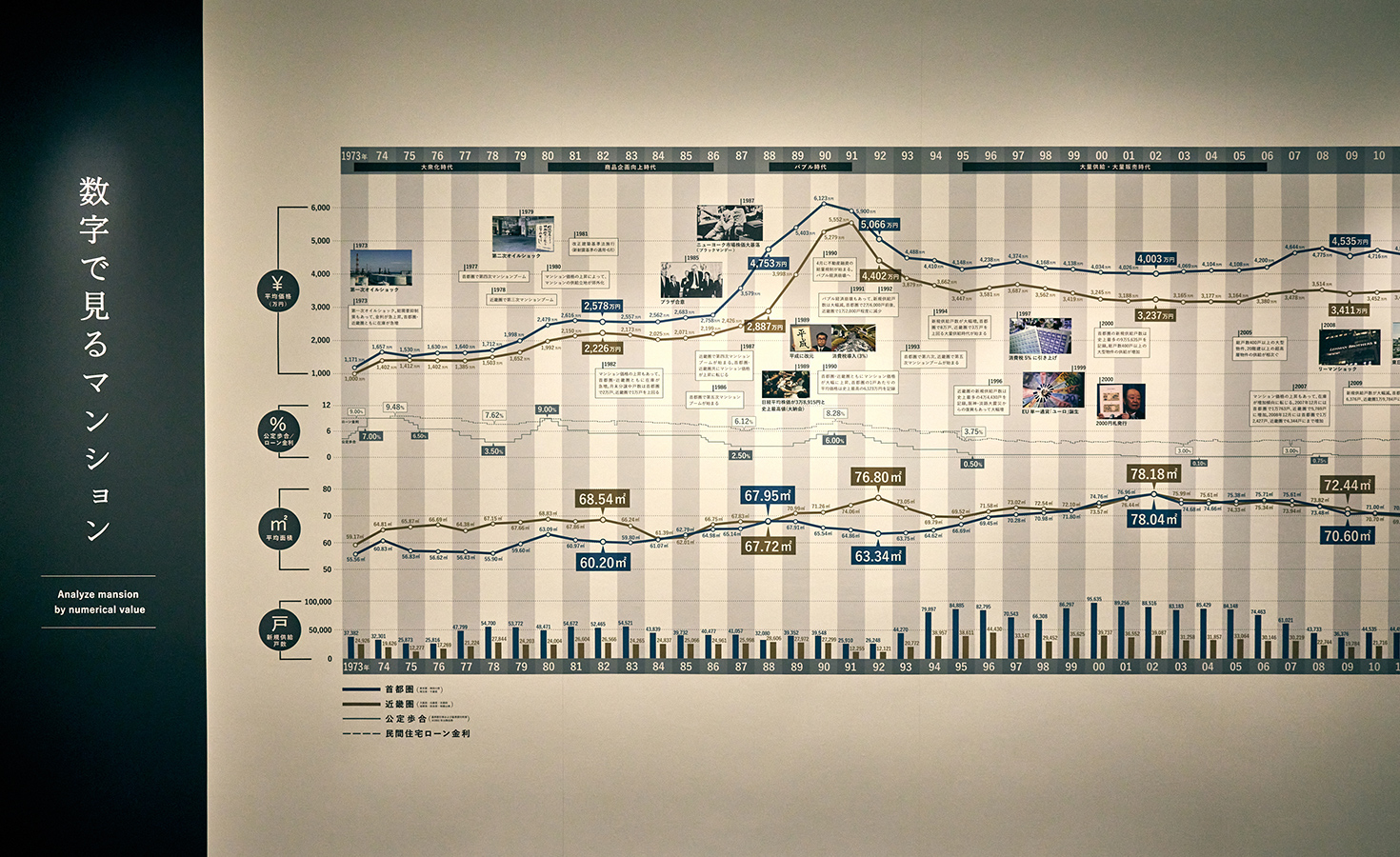

また、ミュージアム内には、序盤の展示である巨大な年表とは別に、「数字で見るマンション」という年表もある。こちらはマンション価格や供給数の推移とローン金利の変化という統計数字を元にした年表。数値化されて初めて見えてくる事実がいくつかあった。バブル期に数多のマンションが建ったと思うのは勘違い。むしろバブル時代は、供給数が少ない。それゆえ価格高騰を起こすのは当たり前ともいえる。本格的に供給が増えるのは、1994年から2000年代前半の時期だ。日本の本格的マンション時代は、90年代以降なのかもしれない。

▲首都圏と近畿圏の新築分譲マンション平均価格、平均面積、年間供給戸数、金利などが年表に

マンション史における転機は「1979年」

最後に僕が見いだしたマンション史の重要な転機は1979〜1980年である。この頃に、マンションでの暮らしという「憧れ」が大きなものとなり、またそれは現実的な夢としても近づいてきた。これはあくまで感覚だが、その転機が1979年前後のように思えるのだ。年表の数値的には、マンションの平均価格がこの頃に2000万円に達しているのが分かる。そして、都心部のマンション供給数も、70年代末に主に都市圏で如実に増加する。都市=マンション暮らしというイメージは、この頃に定着したのではないか。

そして、ここからは年表には記載がないこと。1979年のヒット曲、桑江知子の『私のハートはストップモーション』にはマンションが登場する。歌詞の主人公はマンション住まいをしている。マンションにはエレベーターも付いている。心象風景の場面だが、マンション設備として重要なブラインドも登場する。有名なヒット曲でマンションが描かれるようになるのがこの時代。そして、田中康夫の小説『なんとなく、クリスタル』の発表が、1980年である。ヒロインは、神宮前のマンションに住んでいて、室内の描写が数多くある。シャワーを浴びたり、ベッドで起きるときにAORを聞いていたりする。このヒロインの生活の場が、一軒家住まい、または団地だったら、また小説の雰囲気は大きく違っただろう。こういった具合に僕のような年表好きは、自分の頭の中にある「独自の年表」と目の前の年表を比較しながら、「自分だけのマンション史」を妄想するのだ。

長谷工マンションミュージアムは、日本の暮らしの変化の中で、いかにマンションが登場し、数を増やし、生活の中になじんでいったのか。それを住む側の目線、つくる側の目線、さらには社会を俯瞰した目線から眺め、より詳しく知るためのミュージアムだ。頭で知るだけでなく、肌でも感じることができる試みが多いところもいい場所だ。

【あわせて読みたい】名作団地も再現。速水健朗が見た「URの体験型団地ミュージアム」とは

取材・文:速水健朗 撮影:石原麻里絵

WRITER

フリーライター・編集者。都市論やメディア論をテーマに、取材・研究中。主な著書に『1973年に生まれて 団塊ジュニア世代の半世紀』(東京書籍)、『東京どこに住む』(朝日新書)、『東京β』(筑摩書房)など。ポッドキャスト配信中『速水健朗のこれはニュースではない』

おまけのQ&A

- Q.インターホン以外に業界に先駆けて長谷工が取り入れたものは?

- A.リビングアドバイザー制度を導入。1970年にモデルルームで顧客の相談に応じる社員として、四年制大学卒の女性を採用。その他、1971年には土地情報や売買の業務に、業界ではじめて女性社員を採用した。

「50年住宅ローン」を扱う住信SBIネット銀行に聞く、後悔しない住宅ローン選び

「50年住宅ローン」を扱う住信SBIネット銀行に聞く、後悔しない住宅ローン選び