市民まちづくりの現在

2023年10月02日 / 『CRI』2023年10月号掲載

目次

市民まちづくりとは、地域の資源を活用して、地域の課題を解決したり、地域の価値を向上させたりするまちづくりを、そこで生活する市民が主体的に行っていく活動である。

今月号の特集レポートでは、これからのまちづくりのあり方として期待される市民まちづくりを取り上げ、具体的な事例をみながら、その特徴や可能性について考える。まず先駆的なものの一つとして、1970年代の滋賀県近江八幡市の八幡堀の保存・再生。400年にわたってまちの発展を支えてきたにもかかわらず、時代の変化のなかで埋め立てられることになった八幡堀を守った活動である。そして、2000年代以降に活動がスタートした魅力的な事例を二つ。一つは、福岡市の空き店舗を活用した子どもの遊び場・居場所づくり。人や場所をつなぎながら地域の日常を豊かにする、大学生たちの活動である。もう一つは、東京都豊島区の木造賃貸アパートを活用した新たな住まいのあり方の実践。遊休化したアパートや空き家をネットワークし、その価値を高める試みである。

はじめに

私たちは、まちと関わりながら生活をしている。住まいのあるまち、職場や学校のあるまち、ときどき遊びに行くまち、旅行や出張で訪れるまち。とはいえ、まちを意識して日々を過ごしている人は、案外少ないのではないだろうか。「まちにあるものを10個挙げてください。時間は1分です」。たとえばこんなゲームをしてみると、挙げられるものの多くは、コンビニ、銀行、駐車場、病院、駅、道路。ポストや消火栓などを挙げる人もいる。また、ベンチや噴水、街路樹など。ときに町内会というのもある。しかし、「空や太陽や風、あるいは夢や希望はどうでしょう」と語りかけると、ほとんどの人は「ああ」という顔をして、このゲームの意味を納得するのである。

以下では、具体的な事例をみながら、市民まちづくりの特徴や可能性について考える。まず、1970年代の八幡堀保存・再生の活動(滋賀県近江八幡市)。そして、現在活動が行われている事例、空き店舗を活用した子どもの遊び場・居場所づくりの活動(福岡市)と木造賃貸アパートを活用した新たな住まいのあり方の実践の活動(東京都豊島区)である。

CASE 1 ヘドロの堆積した堀の保存・再生-滋賀県近江八幡市(1970年代)

最初に、愛着とともにまちに向き合った人たちの先駆的な事例、滋賀県近江八幡市の八幡堀保存・再生の活動をみてみよう。

琵琶湖の東岸に位置する近江八幡の歴史は、1585(天正13)年、豊臣秀次が城下町を開いたことにはじまる。秀次は楽市楽座による自由商業都市としての発展を目指し、その思想は近江商人の代表ともいうべき八幡商人のルーツともなった。碁盤の目状に整然と区画された旧市街地は、魚屋町、畳屋町、大工町、鉄砲町などの町名が残り、べんがら格子の商家や白壁土蔵が美しい町並みをつくっている(写真1)。また、ウィリアム・メレル・ヴォーリズが残した多くの洋風建築(写真2)。「建築の風格は人間の人格と同じく、その外見よりもむしろ内容にある」と語ったヴォーリズは、1905(明治38)年に来日し、近江八幡でその生涯を終える。彼は住宅や学校などの多くの建築を残しただけではなく、まちがまちであるために産業を興し、教育や文化、医療などを進め、その業績はいまもこのまちに生き続けている(*1)。

*1:設計した多くの建築が残るほか、事業は、株式会社一粒社ヴォーリズ建築事務所、公益財団法人近江兄弟社(伝道、出版、病院・介護施設の運営)、学校法人ヴォーリズ学園(幼稚園から高等学校の運営)、株式会社近江兄弟社(医薬品の製造)などに引き継がれている。

八幡堀。湖上交通が主要な交通幹線であった頃の近江八幡を支えてきたこの堀は、カメラを持っていればシャッターを切りたくなる、そんな風景を私たちにみせてくれる(写真3)。しかしこの堀は、1960年代にはヘドロが2m近くも堆積した、雑草の生い茂る格好のごみ捨て場だった(写真4)。400年の輝かしい歴史をもつ堀も、周辺の住民にとっては単なる厄介者だったのだ。県はこの堀を埋め立て、駐車場などに利用する案を作成する。この案は多くの人の賛意を得、市議会の議決を経て建設省の許可を受けた。近江八幡の人たちは、この堀との決別を決めたのだった。では、現在の美しい風景はどのようにつくられたのか。

1972(昭和47)年、八幡堀の埋め立て案が発表されると、近江八幡青年会議所は全市民に堀の復元を呼びかけた。高度経済成長の真っ直中、賛同を得るのは容易なことではなかった。しかし、毎週日曜日、堀に入ってヘドロにまみれながら清掃をする青年会議所のメンバーをみて、周囲の反応はすこしずつ変わっていった。いつのまにか、行政の人たちも「ぼくも市民のひとりだからね」といって、作業を手伝うようになっていた。「同じヘドロをかぶったというだけでも、親しみがもてるなあ」。誰かがそういった(写真5)。そして1975(昭和50)年9月、県は異例の決断をした。すでに進めていた工事を中止し、全面浚渫を約束したのである(1976年着工、1979年完了)。

このようにはじまった市民による活動は、さらに町並み保存に繋がっていく。新町通り(写真1)や永原町通り。1980(昭和55)年、これら旧市街地の伝統的な町並みの保存と新市街地のまちづくりを考えるために「明日の近江八幡を考える研究会」が発足した。これは当時としては珍しい市民と行政と研究者が協力した自主的な活動で、その成果は市の「近江八幡の町なみを保存するための基本方針」の策定(1983年)や国の重要伝統的建造物群保存地区の選定(1991年)として実を結んだ。

八幡堀はまちの発展を支えてきた経済流通路だったが、戦後、モータリゼーションの進展や道路の整備にともない物資輸送は陸上交通へ移り、顧みられなくなっていった。しかし、その価値は見直され、再生されたのだった。その価値とは、時代のニーズが求める利便性などではなく、いわば歴史や文化が生み出すまちの奥行きといったもの。こうした奥行きは、まちへの愛着をさらに大きく育んでいく(*2)。

*2:その後(1988年)、地域の人たちを中心に「八幡堀を守る会」が設立され、定期的な清掃やイベントなどの活動が行われている。また、ヴォーリズ建築については特定非営利活動法人ヴォーリズ建築保存再生運動一粒の会がその再生・活用の活動を展開するなど、現在、近江八幡では市民による多くの活動が行われている。

CASE 2 空き店舗を活用した子どもの遊び場・居場所づくり-福岡市(2004年~)

ここでは意外な担い手が活動を進めている事例をみてみよう。きんしゃいきゃんぱす(略称「きんきゃん」)という学生を中心とした団体である。福岡市東区の箱崎商店街の一角に空き店舗を活用した拠点はあり、その名前もきんしゃいきゃんぱす。大学を地域に開き、地域と接しながら研究を進めようと、2004年、九州大学教育学部の学生たちによって、人間環境心理学研究室の分室として開設されたのだった。

この年の夏、商店街に馴染もうときんきゃんでかき氷屋をはじめると、子どもたちが集まるようになった。秋になってかき氷屋を閉店しても、子どもたちはやってきてきんきゃんで遊びはじめる。「ここは何?」。あるとき地域の人に問いかけられた子どもたちは、こう答えた。「子どもたちの遊び場」。そのとき以来、きんきゃんは子どもたちの遊び場になった(写真6・7)。

きんきゃんの活動は20年近く続いている。小学校の放課後の時間に2時間ほど、ほぼ毎日オープンしてきた(*3)。きんきゃんでは、遊びを用意してはいない。子どもたちのやってみたいという気持ちを大切にしており、いわば子どもたちが遊びを生み出している。だから、名前のない遊びも多い。こうした日々の遊びのほかにも、地域や子ども会の行事(夏祭り、餅つき大会、凧揚げ大会など)に参加したり、きんきゃん企画のイベント(九大探検、まちなか探索、写真展など)を実施したり(写真8~14、資料1・2)。

*3:コロナ禍では、週2日のオープンとしてきた。遊びに来る子どもたちも、コロナ禍前の10数名から、少ないときは数名となった。

こうしたなかで、子どもたちと地域の関係が生まれていく。地域の人たちもきんきゃんに足を運んでくれる。子どもたちは、商店街の人たちと一緒に遊んだり、ときにはお店の手伝いをしたり。きんきゃんを拠点に近くの公園や広場に出掛けたり、商店街全体を使った鬼ごっこをしたり。子どもたちが、人や場所をつなぐのだ。子どもたちはこうしたすばらしい力を持っていて、それをきっかけに地域の日常が変化していく。

子どもたちは、家庭と学校で多くの時間を過ごす。そこでは、大人になるための学びを行っている。ただ、学校には先生がいて、家庭には親がいて、いわば立場で行動することが求められる。しかし、地域では、きんきゃんでは、子どもたちは立場から解放され、立場ではなく、ひとりの人として存在が認められる。そこが子どもたちの居場所になる。大人にとっても居場所は大切だ。まちづくりとは、まちにたくさんの居場所をつくっていくことなのかもしれない。

きんきゃんは、学生が運営を行っている。けっして経験が豊富ではない学生ゆえに、地域の人たちがいろいろサポートをしてくれる。遊びにくる子どもたちたちだけではない。運営に当たっている学生たちも関係を生み出している。

子どもの遊び場を運営するのは定常的な活動であるが、子どもたちもスタッフの学生も年齢が上がっていく。活動がはじまった当時学生だった山下智也さんは、社会人になった現在も代表として運営に関わっている。勤務地は、福岡市、宮崎市、北九州市と変わったが、できるだけきんきゃんに足を運んでいるという。常連だった子どもたちの何人かは、大学生になり運営に関わるようになった。この間、九州大学のキャンパスは移転し、きんきゃんのある箱崎から離れてしまった。しかし、箱崎を地元とする九州大学以外の学生が、つまりきんきゃんの雰囲気をよく知っている学生が運営に関わるようになって、「九大生たちがやっている遊び場」から「九大生たちがやっている」というフレーズが取れ、地域にある当たり前の「遊び場」として定着してきている。

CASE 3 古くて新しい住まいのあり方の実践-東京都豊島区(2015年~)

池袋駅の1つ隣の東武東上線・北池袋駅から徒歩5分ほどの豊島区上池袋で、かみいけ木賃文化ネットワークは活動を行っている。このあたりは、1960年代の高度経済成長期における池袋駅周辺地域の副都心化にともなってサラリーマンや学生などの単身者向けの賃貸住宅(木造賃貸アパートや下宿)が多く建てられた地域であり、低層住宅が並び、細い路地も多く残っている。

木賃アパートは住まいの機能としていろいろなものが足りない。たとえば、風呂がない、洗濯機置き場がない、台所のスペースが狭いなど。そのため、昨今は住まい選びで避けられる傾向があり、建物の老朽化やオーナーの高齢化も相まって、減少の方向にある。しかし、風呂がなければ銭湯へ、洗濯機がなければコインランドリーへ、料理がしにくければ食堂へ。住まいの機能が足りなければまちを使う。一昔前、私たちはもっとまちをうまく使う工夫をしながら生活していたのではなかったか。かみいけ木賃文化ネットワークは、「足りないものは、まちをつかう」をコンセプトに、住まいの足りない機能をまちに求めるだけではなく、「足りない」をキーワードに、まちに人や場所のつながりをつくる活動を展開している。

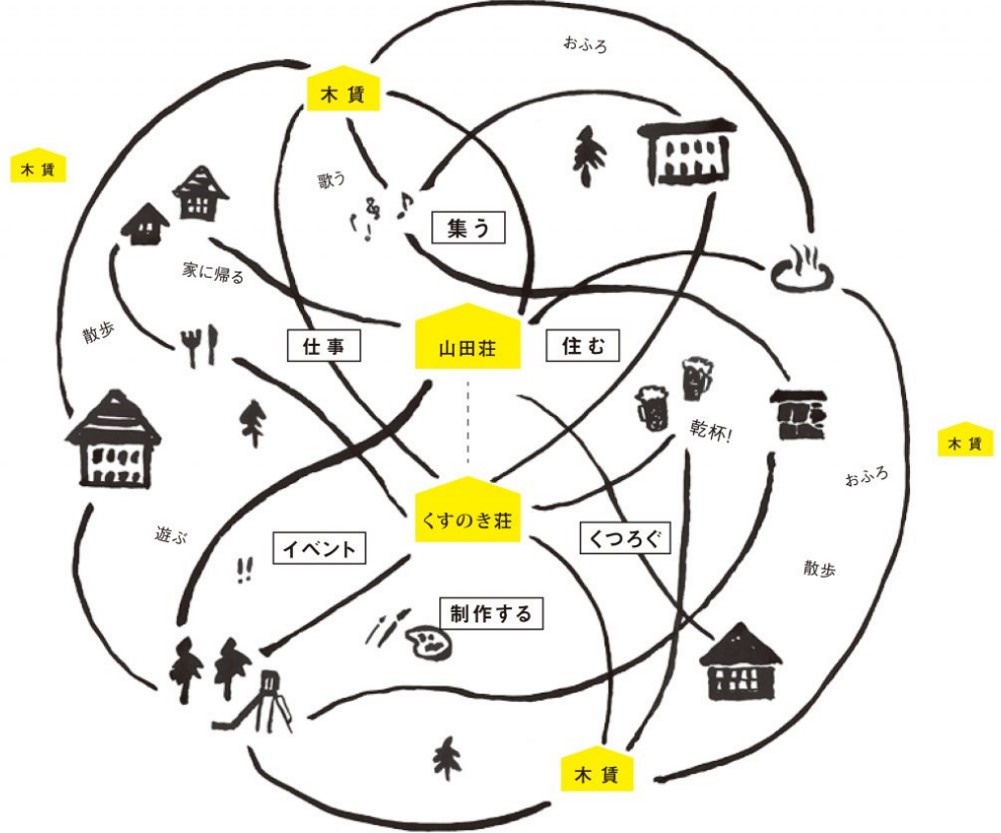

中心の拠点は、徒歩数分で行き来できる山田荘とくすのき荘。山田荘は、風呂なし、トイレ共同、6畳の部屋が並ぶ2階建ての1979年築のアパート(写真15)。細い路地に沿って建っている。くすのき荘は、運送会社の事務所兼住居として使われていたもので、1975年築の2階建て(写真16)。住居は2階で、キッチン、シャワー、トイレもある。人通りの多い道路に面して建っており、隣にはくすのき公園(豊島区立上池袋くすのき公園)が広がっている(写真17)。くすのき荘は多様な機能を提供するために、1階にはロビーとアトリエスペースをつくり、2階は和室をラウンジに改修(写真18)。1階では、イベントを開催したり、作品を制作したり、2階はシェアキッチンや共用シャワーもあるので、山田荘に入居する人たちの生活の場になったりしている。隣接する「トナリ」の棟の1階にはカフェの客席スペース、2階にはオフィスとして使う個室をつくった。

活動は、メンバー制のものとまちに開かれたものの2つがある。メンバー制の活動は、山田荘に入居するプラン、くすのき荘1階のアトリエスペースを借りるプラン、くすのき荘2階のラウンジを使うプラン、くすのき荘2階にある個室を借りるプランの4つがあり、それぞれ、住むための場、制作のための場、交流のための場、仕事のための場として利用するものである(資料3)。ここには、管理人はいない。当初はいたが、置かなくしたのだという。そうすると入居している人や利用している人が自ら動くようになる。不具合や問題が生じたら自ら動き、必要に応じて話し合い、解決する。こうした姿勢を大切にしている。コロナ禍でメンバーが減少した時期もあったが、現在は問い合わせも多く、物件が足りないようだ。

まちに開かれた活動は、くすのき荘のロビーやラウンジを使って実施している。当初はメンバーによる演劇や音楽のライブ、ワークショップ、展示などを行っていたが、地域の人たちからの企画も持ち込まれるようになり、音楽サークルによる演奏会、子どもの洋服交換会、父親による子ども向けプログラミング講座などが開催されている。また、町会青年部の依頼を受け、毎年、地域のお祭りの神輿の休憩所の一つとしてくすのき荘が使われている。単に場所を提供するだけでなく、お祭りに参加したことがない人も気軽にお祭りを楽しめるように、オリジナルの提灯をつくるワークショップを企画するなど、かみいけ木賃文化ネットワークだからできることを付加する工夫をしている。

1階にあるロビーはオープンな空間で、イベントなどがなくても、中を覗いていく人もいれば、何気ない会話をしていく人もいる。ときには、七輪を持ち出す。煙や匂いにつられて、人が集まってくる。こうした日常のなんでもないようなことが、地域での信頼をつくっていくきっかけになる。

ロビーの機能を地域の内外に拡張するために、2019年3月、自転車で牽引する木賃屋台「足りなさ荘」が始動した。「足りないものはまちを使う」をコンセプトとした屋台である。蛇口がついているけれど、水道を借りないと水は出ない。看板や照明はついているけれど、電気を借りないと点かない。外階段や郵便受けがついていて、まさしく木賃アパートの外観。どのように使うか。たとえば、銭湯の横に乗り付けると風呂上がりのビアガーデンになるし、空き地に置けばフリーマーケットの受付や休憩場所として使える(写真19)。

また、2022年1月、ロビーにカフェ「喫茶売店メリー」をオープンした(写真20)。くすのき公園に隣接する、公園の売店のようなカフェだ。子どもたちも楽しめるように、駄菓子やおもちゃも販売している。クラウドファンディングによって資金を募ったのだが、オンラインとリアルで200人以上から寄付が集まった。リアルでは、地域の長老的存在の方やたまたま通りがかったご老人が寄付をしてくれたそうだ。

山田荘も一例だが、遊休化したアパートや空き家を単体で改修して必要な機能を付加することが難しいことも多い。ほかの建物などとネットワークを図ることによって、必要な機能や新しい機能を外付けし、物件の価値を向上させる。かみいけ木賃文化ネットワークの活動の基本の考え方はここにある。そして、必要な機能や新しい機能をまちに開くことによって、くすのき荘のような拠点が地域の価値を向上させる拠点になる(資料4)。

「そこにいたいという場所をつくっていく」。活動の目的について、共同代表の山本直さんはこのようにいう。単なる空き家の解消を目的とするのでなく、地域に「そこにいたいという場所」をつくっていく活動である。それは、地域を「そこにいたい場所」にしていく活動でもあるのだろう。

おわりに

豊かな地域をつくっていくためには、生活を支える施設などのハードの整備とともに、地域の資源を認識し、どう活用していくかが重要であり、その担い手として、地域で生活する市民が主体的に関わる市民まちづくりが各地で進んでいる。

まちづくりは、本来、自由で多様な地域の人たちが中心となって進めていくことが肝要で、高度な専門性がなくても、多くの人が気軽に参加できる活動のしかたが求められる。それは、必ずしもルールによって行動を方向づけるのではなく、ていねいに時間をかけて地域の問題や可能性を探りながら、次第に方向性が定まっていくような柔軟なものかもしれない。

こうしたなかで、居場所や役割を実感したり、愛着を育んだりしながら、住んでいてよかった、これからも住み続けたいという気持ちが、地域の人たちに生まれていくのだろう。これらの気持ちは、地域を守り、未来につないでいきたいという思いになっていく。

事例を振り返ってみると、誰もが知ってはいても、顧みられなくなっていた八幡堀、その価値は、まちの発展を支えてくれた堀という近江八幡だからこそのものであり、それに共感する動きが保存・再生を実現した。こうしてはじまった市民による活動は、地域を守り未来につないでいくための多くの活動に引き継がれている。また、きんしゃいきゃんぱすでは空き店舗が、かみいけ木賃文化ネットワークでは木賃アパートや空き家が地域の資源として再発見され、地域の人たちの愛着を育む拠点となり、地域のコミュニティを醸成していた。

市民まちづくりは、財政面や人材面での課題を抱えた比較的規模の小さな活動も少なくはないが、まちづくりの起点のありようともいえるものであり、地域のレベルを上げ、豊かな地域をつくっていく大きな力=可能性を持っている。行政や企業との連携・協働を図ることによって、可能性はより大きなものになるだろう。このような活動がさらに拡がっていくことを期待したい。

(𠮷野裕之)Hiroyuki_Yoshino@haseko.co.jp

写真・資料提供

写真4・5:一般社団法人近江八幡観光物産協会

写真6~14、資料1・2:きんしゃいきゃんぱす

写真15~20、資料3・4:かみいけ木賃文化ネットワーク