認知症とともに暮らす都市(みらい)

2025年10月01日 / 『CRI』2025年10月号掲載

目次

0 --- はじめに

現在、少子高齢化が進展するわが国では平均寿命の延伸に伴い、認知症発症リスクの高まる高齢者が増加している。毎年、敬老の日に合わせて総務省が発表している総人口に占める高齢者(65歳以上)の割合は、2025年9月15日現在29.4%とされており、「令和7年度版高齢社会白書(内閣府)」では、2050年の高齢化率が約37%まで上昇すると見込まれている。

この高齢者の内訳として、2030年頃には後期高齢者(75歳以上)が総人口に占める割合の20%を超え、80歳以上に限っても15%を超えると予想されている。つまり、若い世代が急激に減少する時代に、総人口の約15~20%の人びとが認知症発症リスクの高い人びとと言い換えることができるだろう。

昨年、1月1日に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(以下、認知症基本法)が施行され1年半以上が経過し、都道府県等でも認知症施策推進計画を策定している行政も出始めている。

本稿では、認知症基本法の概要や認知症施策推進基本計画に示されている「新しい認知症観」を示しながら、企業として・一個人としてどのように関わっていけばよいのかを考察する。

1 --- 現在の日本の高齢化の現状

●人口推移と人口構造

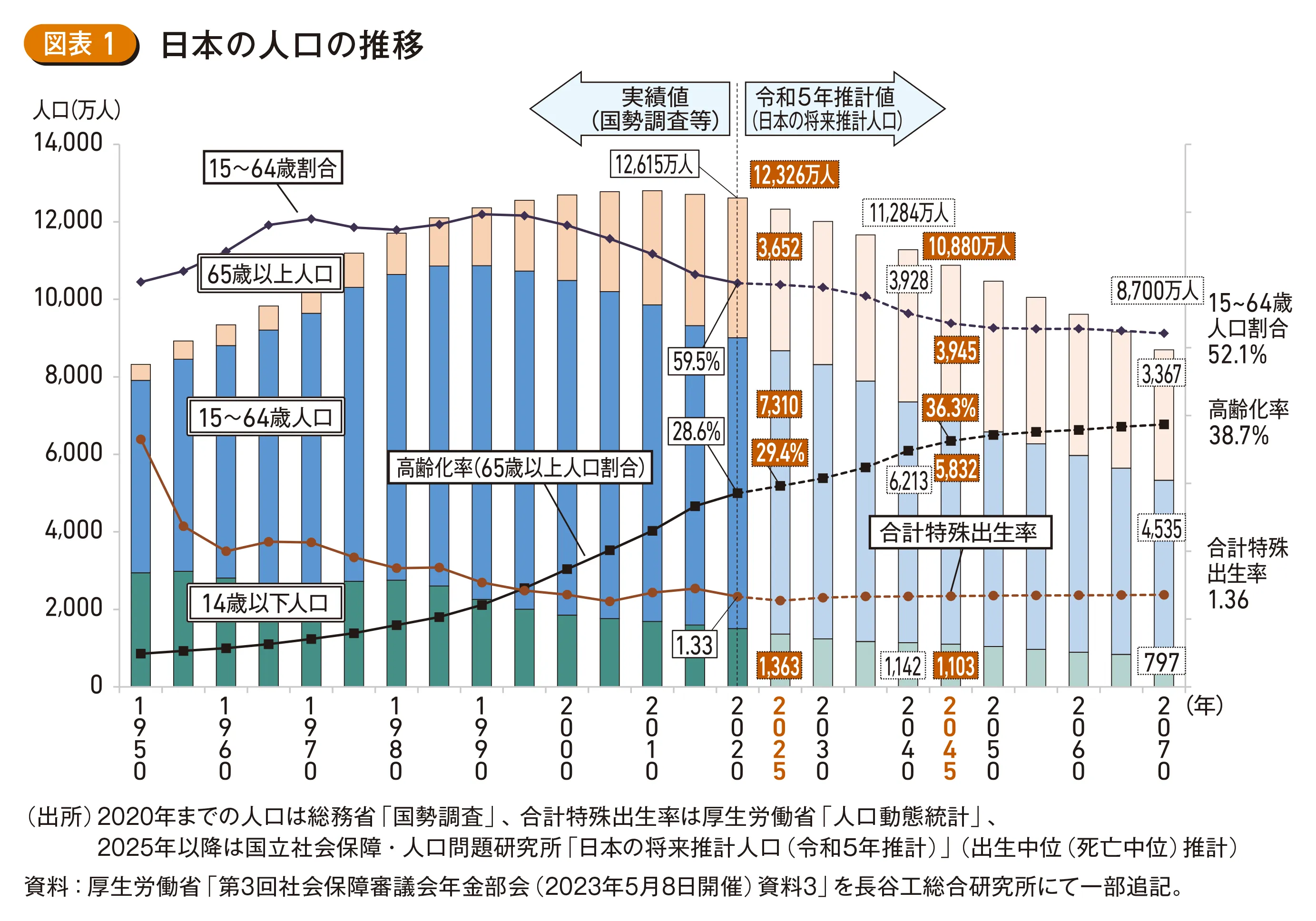

わが国の人口は近年減少局面を迎え、64歳以下人口は急減し、65歳以上人口だけが増加し続けている。20年後(2045年)の総人口は、2025年人口から1,446万人減少した10,880万人と推計されている。その時の高齢化率は、36.3%となり、おおよそ3人に1人が高齢者ということになる。(図表1)

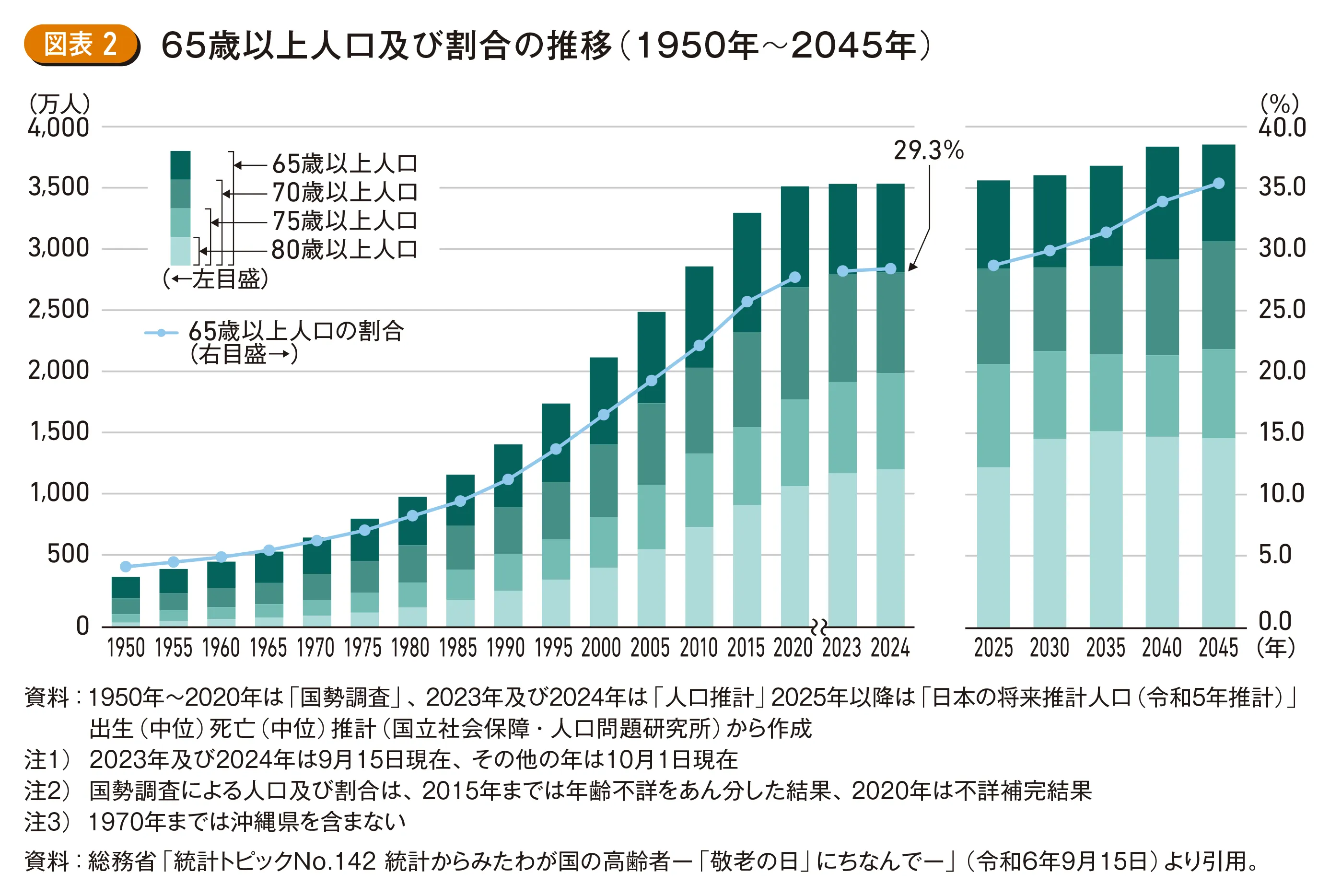

また、65歳以上人口の内訳を確認すると80歳以上人口の比率が高く、2035年頃までは80歳以上の人口が伸び続ける。(図表2)

●寿命と余命

平均寿命と健康寿命の差が縮まらないということがたびたび議論に取り上げられるが、ここではその差ではなく、世界保健機関(以下、WHO)のデータ*1を使用し、出生時平均寿命と60歳時の平均余命、出生時健康寿命と60歳時の健康余命、60歳時の平均余命と60歳時の健康余命の差について日本だけでなく、周辺国も含めて確認する。

今回比較対象に選定した国は、アメリカ、中国、大韓民国、シンガポール、オーストラリア、イギリス、フランス、イタリア、ドイツと日本の10ヵ国である。

WHOの出生時平均寿命とは、ある年に生まれた新生児がその年の年齢別・性別の死亡率のもとで生涯を過ごすと仮定した場合に期待される平均寿命のことである。一般的に平均寿命と用いられているものは、この出生時平均寿命のことを指す。

出生時健康寿命(WHO)とは、完全な健康状態で生活できると期待される年数とされており、病気や障害による健康損失を加味し、健康状態の重症度に応じて調整した年数のことである。

次に、60歳時の平均余命(WHO)とは、60歳に達した人が、その後平均してあと何年生きると予測されるかを示した年数である。また、60歳時の健康余命(WHO)は、60歳に達した人が健康に生活できると期待される残りの年数とされている。

具体的に日本を例に確認すると、出生時平均寿命は84.5歳、60歳時の平均余命は26.6年とあるので86.6歳と読み替えると2.1年の差がある。同様に健康寿命も確認すると、出生時は73.4歳、60歳時の健康余命は20.4年とあるため80.4歳と読み替えられ、7年もの差がみてとれる。また、たびたび注目される平均寿命と健康寿命の差も、出生時の数字で確認すると約11年だが、60歳時余命の数字で確認すると6年程である。

つまり、平均寿命や健康寿命と一言にいっても「出生時」と「60歳時」の余命で算出された数値では乖離があり、上記10ヵ国を確認すると、平均寿命で2.1~5.6年、健康寿命で6.7~11.8年もの差が出ている。

●年齢階級別の認知症有病率

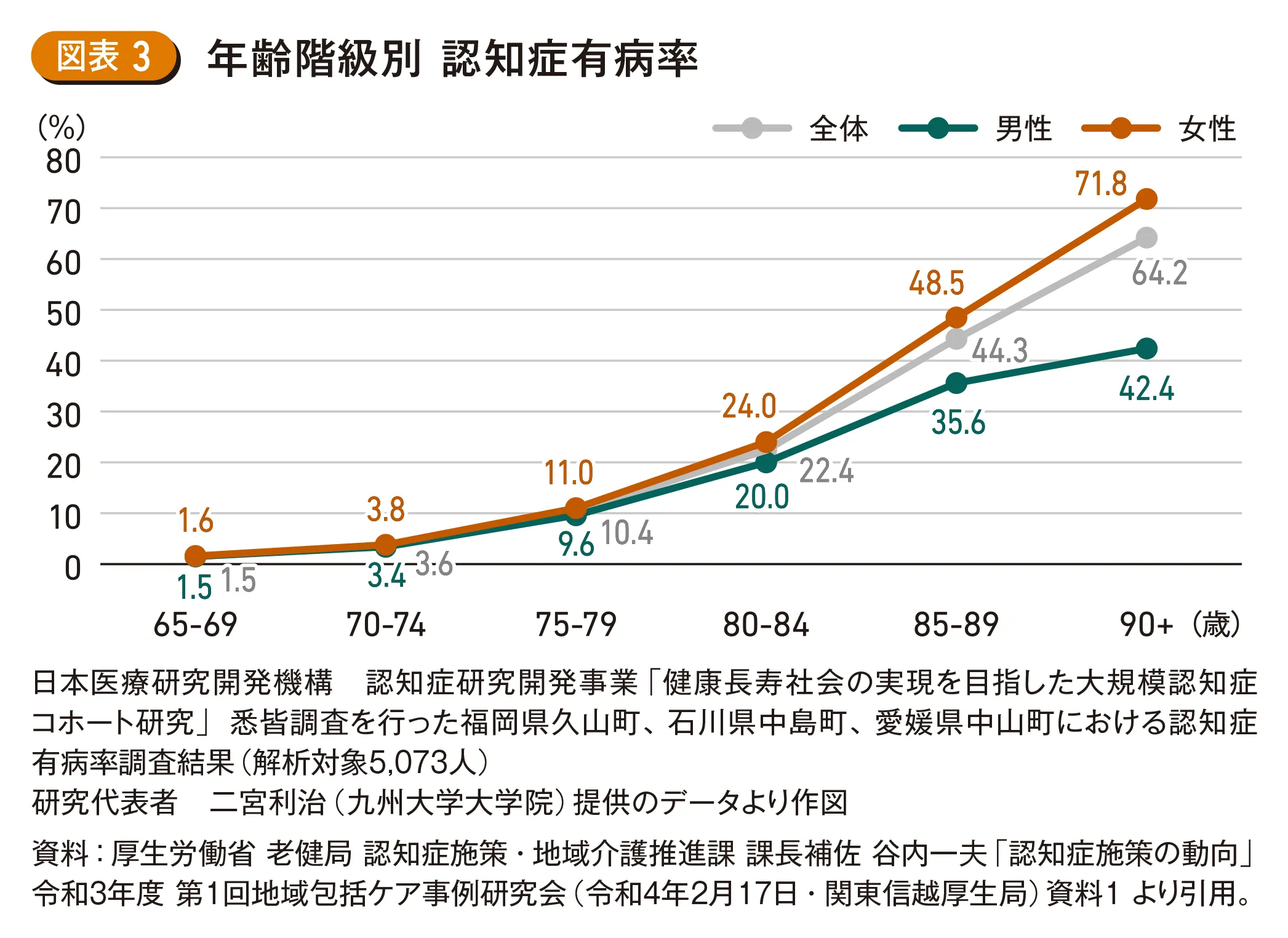

認知症の有病率は年齢とともに急激に上昇し、特に80代後半になると男女ともに増加傾向が顕著となり、90歳以上では男性でも約42%、女性に至っては70%を超えるとの結果が示されている。(図表3)

出生時平均寿命・60歳時の平均余命が伸びている中で、認知症は特別なものではなく、誰もがなりえるものとなってきている。

●認知症の人の将来推計

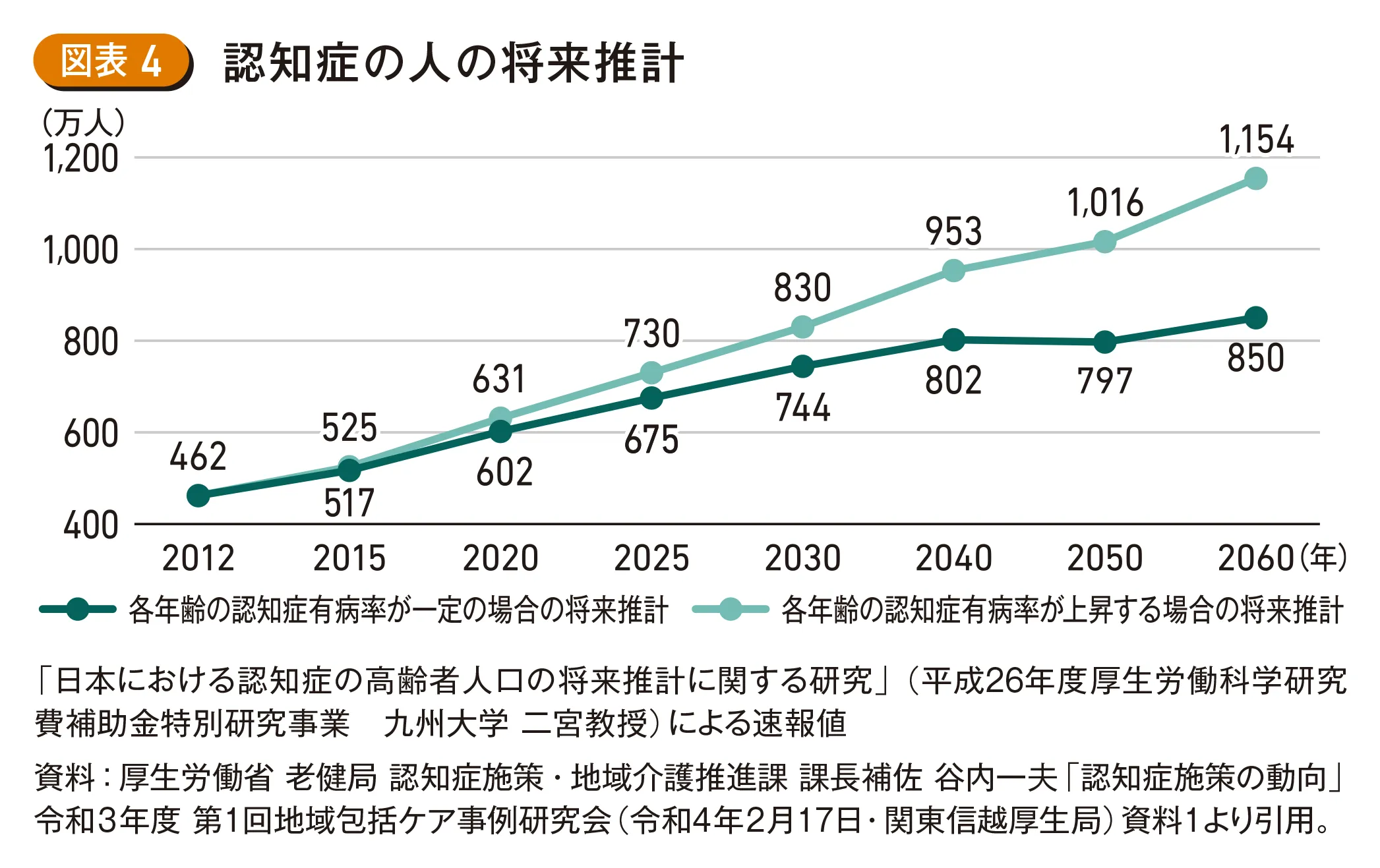

少し古い資料になるが図表4のグラフによると、15年後の2040年の認知症の人の数は、認知症有病率が一定の場合でも802万人と推計が出ている。総人口が、11,284万人のうち802万人が認知症となると、総人口の約7%の人が認知症ということになる。65歳以上人口(3,928万人)に限ってみると、65歳以上高齢者の約20%が認知症ということになる。また、14歳以下人口は1,142万人(総人口の約10%)であるため、14歳以下の子どもとそう大差のない数の人が認知症のある人である社会がそう遠くない未来にやってくるということである。

また、軽度認知障害(MCI)まで含めると、かなりの人数の推計値が示されており、他人事だと無視できる状況ではない。(図表4)

2 --- これまでの認知症施策の変遷

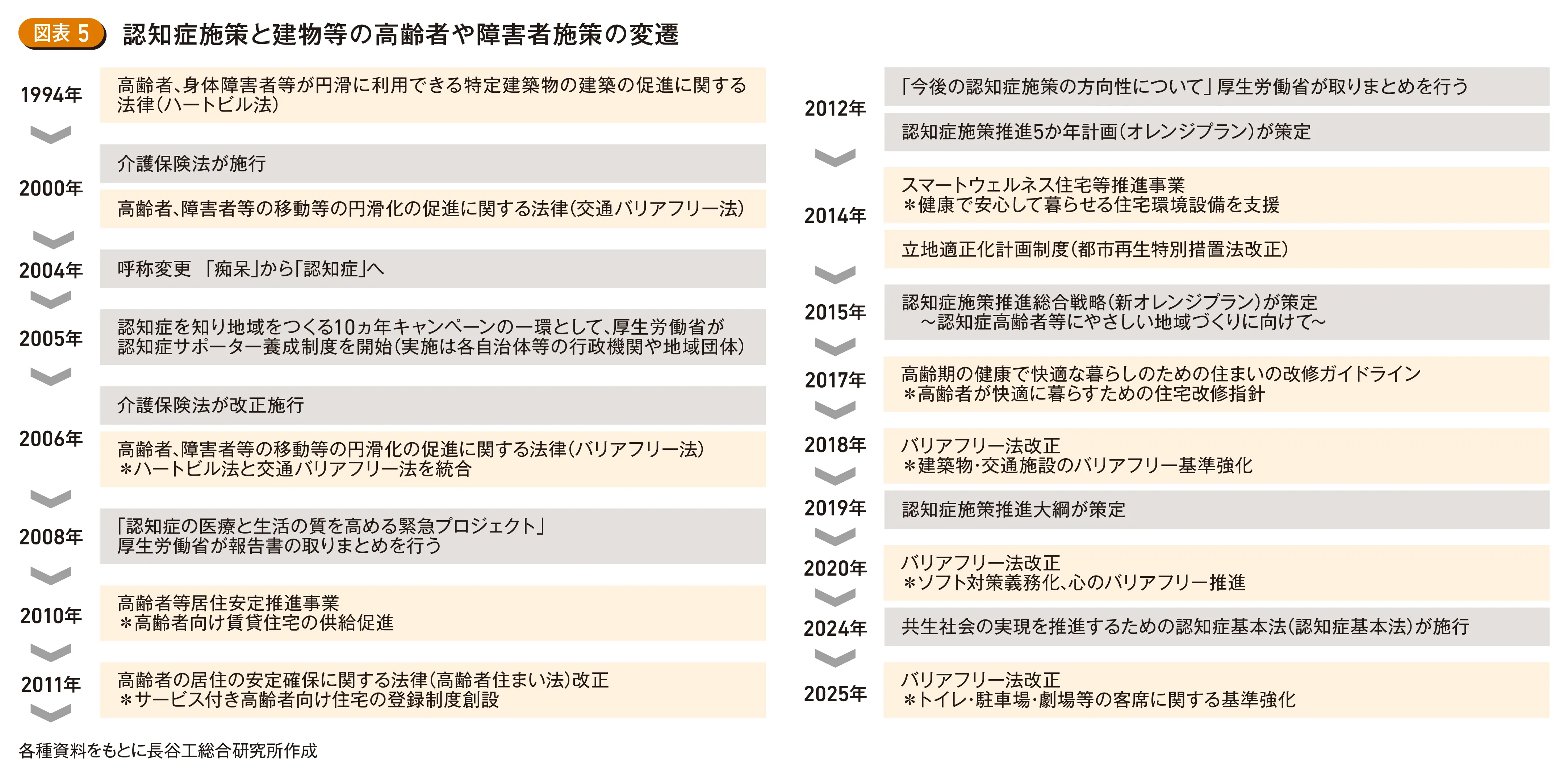

2000年に介護保険制度が開始され、それまでの高齢者の介護は「家族の責任で行うもの」から「社会で支えるもの」という仕組みに転換され、認知症高齢者も介護保険の対象となった。

これに伴い、2004年には「痴呆」という呼称が差別的な印象を与えるとして「認知症」へ変更された。本人の尊厳を守り、社会的理解を促進するための措置であり、医学的にも認知機能の障害という実態に即した表現とされた。

認知症施策推進大綱の基本的な考え方は、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日々生活を過ごせる社会を目指すものである。ここでは、認知症の人や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進することが掲げられている。「共生」とは、認知症の人が尊厳と希望を持って認知症とともに生きること、また、認知症の有無にかかわらず同じ社会でともに生きることを意味するとされている。一方、「予防」は、認知症にならないという意味ではなく、発症を遅らせ、罹っても進行を緩やかにすることである。

この理念に基づき、国や地方公共団体は認知症に配慮した建築物やまちづくりの整備を進めてきた。特に2015年に策定された「新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)」は、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現を目指し、7つの柱からなる包括的な施策を展開している。具体的には、①認知症の理解を深めるための普及・啓発、②早期診断・対応の促進、③認知症の人の意思決定支援と権利擁護、④介護者への支援、⑤地域包括ケアの推進、⑥若年性認知症への対応、⑦研究開発と人材育成が含まれており、医療・福祉・住環境の整備が連携して進められている。

2024年1月1日に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(以下、認知症基本法)や2024年12月に閣議決定された「認知症施策推進基本計画」では、新しい認知症観が示されている。認知症施策推進基本計画の前文には、2022年の認知症高齢者数は約443万人、軽度認知障害(MCI)の高齢者数は約559万人と推計され、その合計は1,000万人を超え、高齢者の約3.6人に1人が認知症又は、その予備群であると示されている。このような中で示された新しい認知症観とは、「認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望をもって自分らしく暮らし続けることができる」という考えである。

また、高齢者や障害者への建築物の配慮は、1994年のハートビル法に始まり、2006年のバリアフリー法で対象が拡大された。近年では認知症の人への配慮も進みつつあり、動線や表示、照明などに工夫が施されている。国は認知症対応住宅の整備や「心のバリアフリー*2」推進を通じて、誰もが安心して暮らせる環境づくりを進めている。(図表5)

*2:心のバリアフリーとは、さまざまな心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこととされている。「ユニバーサルデザイン2020行動計画(2017年2月ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定)」より引用。

3 --- 企業の取り組み事例

●当事者とともにある場

プレミアムコーヒーを提供するシアトル発のグローバルカフェチェーンの一部の店舗では、医療法人等が主催運営し、認知症カフェが定期的(月1回)に開かれている。誰もが知るカフェという開かれた空間を活用することで、認知症に興味関心がなかった人でも参加しやすい環境が整えられている。専門職による認知症に対する相談や情報提供を行ったり、地域住民が認知症に対する理解を深めたり、偏見をなくすことも目指している。また、認知症の人がいる家族同士で困りごとを共有している姿も見受けられた。

また世界最大のファスナーメーカーである国内大手企業では、「当事者の声を聞くだけでなく、認知症の人と一緒につくる」という当事者参画型開発として、認知症当事者と共創した製品やサービスの開発を行っている例もある。

認知症の本人を支援するという視点では、国内大手自動車メーカーでは、認知機能の低下がある人向けに外出支援を目的とした腕時計型の徒歩ナビゲーション機器を開発中である。これは、事前に設定した目的地までの道のりを矢印表示や振動、音声などで案内するもので、本人が自立して移動できることを重視して設計されている。案内画面も簡素化されており、直感的にわかりやすい表示となっている。道に迷った際には、家族等の支援者に通知が届く機能も備えており、ひとりで安心して外出できる環境づくりを目指している。実証実験では、軽度認知障害の人の多くがすぐに使いこなせたという結果も報告されており、実用化に向けて改良・開発が進められている。

●認知症を知るための場

企業と認知症との関わりは、認知症に関わる人への場づくりや製品・サービス開発といったものだけではなく、社員の仕事と介護の両立支援として一歩踏み込んだ取り組みをしている総合建設会社もある。社員に対して介護サポートを行う面談制度や介護に関する情報提供、啓発活動だけでなく、認知症への理解促進のためにVR体験型研修を導入し、認知症の人の視点から世界を疑似体験するといったことも行っている。

また、認知症バリアフリーに向けた取り組みを行おうとしている企業や団体等が、自らWeb上で「認知症バリアフリー宣言企業」として宣言を行うポータルサイト*3がある。認知症の人やその家族の人にとって安心して店舗やサービス・商品を利用できる環境の整備などに努めるとともに、認知症バリアフリー社会の実現に向けた機運を醸成することを目的にした制度である。

*3:認知症バリアフリー宣言ポータル https://ninchisho-barrierfree.jp/

〈COLUMN-1〉認知症を知ろう ~9月は世界アルツハイマー月間~

1994年に国際アルツハイマー病協会(ADI)は、世界保健機関(WHO)と共同で、9月を「世界アルツハイマー月間」と定め、9月21日を「世界アルツハイマーデー」と制定した。この日を中心に、世界中で認知症の啓発活動が行われている。

また、認知症のテーマカラーはオレンジ色であり、行政等が行う認知症カフェは「オレンジ(認知症)カフェ」と呼ばれていることが多い。

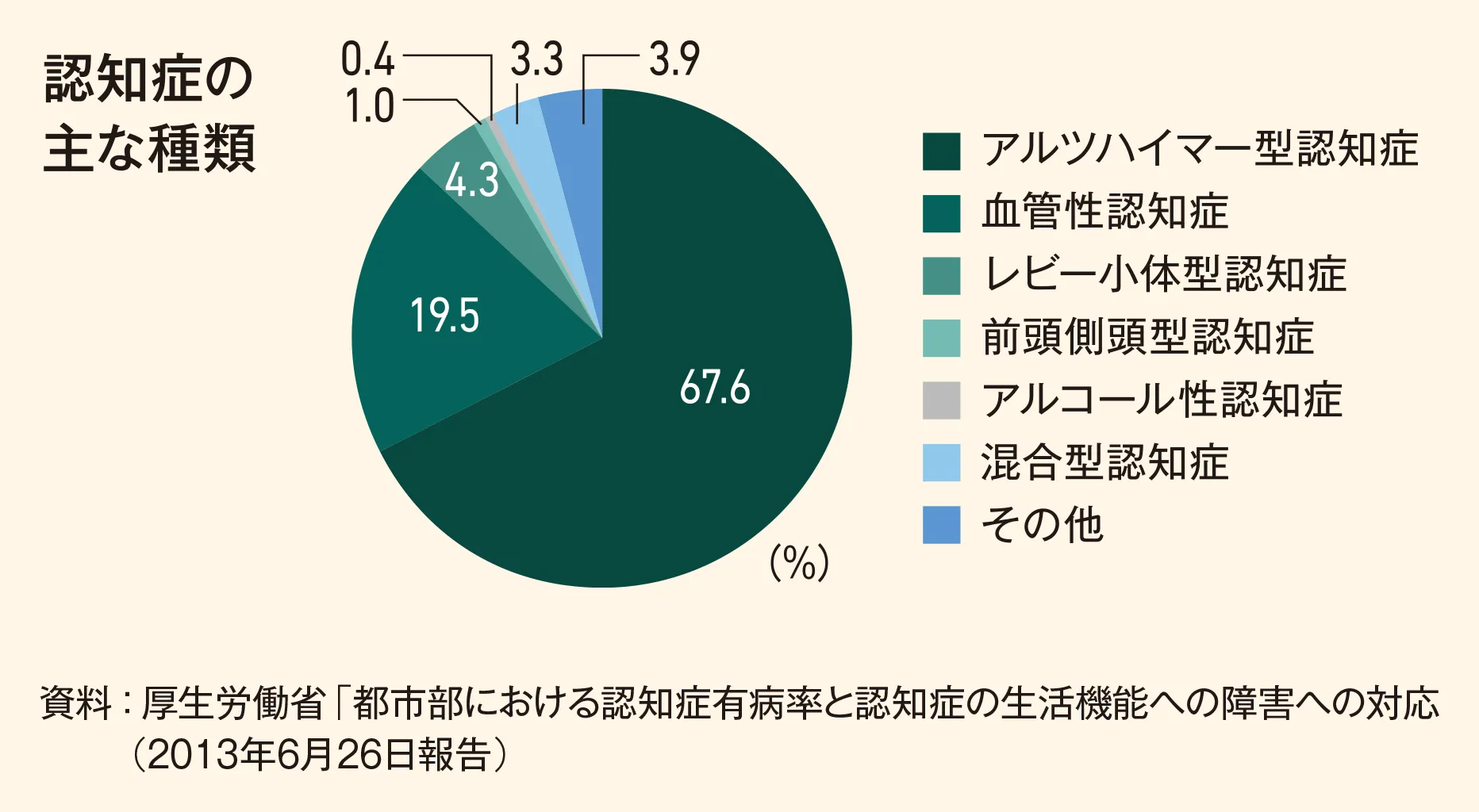

●認知症の種類

認知症とは、脳の神経細胞の働きが徐々に変化し、認知機能(記憶、判断力など)が低下し、社会生活に支障をきたした状態のことである。また、65歳未満で発症する認知症は若年性認知症と呼ばれる。

軽度認知障害(MCI :Mild Cognitive Impairment)とは、記憶障害等の軽度の認知機能の障害が認められるが、日常生活にはあまり支障がないため、認知症とは診断されない状態であり、認知症の前段階と考えられている。しかし、MCIの人すべてが認知症になるわけではないとされている。

〈アルツハイマー型認知症〉 長い年月をかけて脳内にたまった異常なたんぱく質により脳が萎縮し、記憶障害や判断力低下が進行する。初期は昔の記憶は保たれ、最近のことを忘れやすい。

〈血管性認知症〉 脳血管障害により神経細胞が損傷し発症する。高血圧などの生活習慣病が主な原因で、障害部位により症状が異なり、段階的に進行する。

〈レビー小体型認知症〉 レビー小体と呼ばれる異常なたんぱく質が脳内の中心に蓄積し、神経細胞が破壊されることで発症。幻覚や震え、筋固縮、歩行障害などの症状が現れる。

〈前頭側頭型認知症〉 前頭側頭葉変性症により脳が萎縮し、感情の抑制が困難になったり、社会的ルールが守れなくなるなどの症状が現れる。

〈その他〉 アルコール性認知症や混合型や正常圧水頭症による認知症、クロイツフェルト・ヤコブ病、パーキンソン病認知症等がある。

〈COLUMN-2〉 認知症高齢者グループホーム

認知症高齢者グループホームとは、65歳以上で要介護認定を受けている認知症高齢者が少人数で共同生活を行う施設である。職員から入浴・排泄・食事等の介護サービスを受けながら、家庭的な雰囲気の中で生活を送っている。この特徴は、日常生活の継続に重点が置かれており、本人の有する能力を生かしたケアが行われている。

各都道府県にある認知症高齢者グループホームの居室数*4をその都道府県の65歳以上人口*5で割り、全国の1,000人当たりの設置状況を確認した。多いところでは1,000人当たり10〜12室、少ないところでは1,000人当たり3〜4室である。この数字は、現在高齢化率の高い都道府県に必ずしも多く設置されているわけではなく、似た高齢化率であってもかなりばらつきがある。高齢化率が最も低い東京都の1,000人当たりの居室数は4室程度である。

4 --- 認知症とともに生きる社会へ

本稿では、認知症施策の変遷や政府の新しい認知症観を確認しながら、「認知症を知る」ことに重点を置いて論じてきた。

前段(2ページ)で、出生時平均寿命・健康寿命および60歳時の平均余命・健康余命を取り上げた背景には、既に高齢者と呼ばれる人びとは65歳以上まで生存しているからである。

したがって、高齢者関連事業に新たに参入しようとする企業や個人にとっては、実際の高齢者の生活実態に即した指標として、出生時の指標よりも60歳時の平均余命や健康余命といった指標に着目する方が、より現実との乖離が少なくなると考えられる。また、ライフスタイルが多様化する中で、高齢者を一括りにして捉え、関連の制度やサービスを設計すれば、誰にも利用されない的外れなものが生まれる危険性もある。

●認知症は誰にでも起こる

寿命が延伸するということは、誰もが認知症を発症するリスクが高くなるということでもある。日常生活の中で認知症の人が身近にいることを前提にしてモノやサービスの設計を行うことで、結果的にその他の多くの人びとにとっても利用しやすいモノやサービスの企画・開発につながるだろう。

さらに、認知症と診断されたからといって、その人が別人になるわけではない。認知機能が衰えることで、一時的に人や物事がわからなくなる時間は増加するが、何もかもが常にわからないわけではない。しかし、現在もなお「認知症と診断された人は何もわからない人である」といったラベリングによる偏見が存在するのも事実である。

また、長寿化により、高齢期に身寄りのない単身世帯もさらに増えていくが、「おひとりさま」になることも特別なことではなく、誰にでも起こりえることである。

●高齢者像の転換と社会の変化がもとめられる

2040年代前半には、65歳以上人口がピークを迎える一方で、生産年齢人口はそれ以前から急減している。今後、加速度的に人口が減少する現実は避けられず、45年後の2070年の推定人口は、1950年頃と近い水準になるとされている。

しかし、1950年と大きく異なる点は、総人口の約4割が65歳以上の高齢者であるという点である。現在40歳前後の人びとは、ちょうどその頃に平均寿命に到達する年齢となる。

こうした状況を踏まえると、「高齢者はサービスを提供される側」という一方的な受け身の姿勢では、社会の持続性が危ぶまれることは容易に想像できる。筆者自身もこの世代に属しており、この課題に立ち向かうことは、自分たちの未来を守ることにもつながると考えている。体力・知力等が維持できている40代以下の世代が、現時点でどのような行動を起こせるかによって、自分たちの高齢期の生活の質(QOL)が決まるといってもよいのではないだろうか。

今後増加する高齢者は、金銭的に比較的余裕のあるこれまでの高齢世代とは異なり、就職氷河期世代を含む「失われた20年・30年」と呼ばれる時代に社会人になった人びとである。したがって、金銭的に余裕がある人ばかりでもない。

限られた財源の中で、現在の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、困窮者向けのセーフティーネット住宅などとは異なる、高齢者が気軽に住める賃貸住宅の重要性は今後ますます高まるだろう。その際、「必要なものをすべて提供します」といったフル装備型のモノやサービスだけでなく、サービス提供者と利用者の関係性を再考した新たなモノやサービスの創出も求められる。利用者ごとに細かくカスタマイズされたサービスの支払いや利用状況等の管理には、ICTやデジタル技術の活用は不可欠であり、今後さらに重要性が増すと考えられる。

医療や介護に直接関わらない企業であっても、認知症の人びとに関連する場づくりや製品開発・社員支援など、多角的なアプローチによって社会的役割を果たすことは可能である。

認知症の人の尊厳やQOLを高めることは、結果的に私たち自身のQOL向上にもつながる。

場づくりにおいては、「場」があるだけでは十分ではないが、「使われる場」になるかどうかという点においては、どこに存在するかという場所性が重要な要素である。

普段の生活の中に溶け込んだ場所に存在することで、一般の人びとが深く考えることなく普通に関わっていける可能性もある。

民間企業は、公平性を担保することに縛られやすい行政とは異なり、自由かつ柔軟な発想で関与できることもあるだろう。

また、高齢者が増加する都市部において、認知症に対応したグループホームの数はまだ十分とはいえない。

しかし都市部では、既に人びとは狭いエリアに集まって住んでいるため、グループホームのように一つの建物に集約しなくても、住民の認知症に対する意識を変えることで、新たな施設(ハード)をむやみに作る必要はなくなるかもしれない。ただし、この問題は私たちの意識が変化しただけで解決できるとはいえず、特に介護を担う世代に対しては、社会や企業が介護離職等を防ぐための柔軟な働き方の提案や選択肢を増やすことが一層重要になってくる。

●ともに歩むつながりの再構築

集まって住むということを考える上で、切っても切り離せないものの一つにコミュニティがある。

一般的に、「コミュニティは重要だ」といわれるが、その意味するところが共助・互助・ボランティアによる助け合いの関係だけに偏ると、都市部や集合住宅等に集まって住んでいる人びとの中には、抵抗を感じる人も少なからず出てくるだろう。一般的に考えられている共助や互助といった「濃い関係性」ではなく、もっと緩い、参加することの負担感が小さいつながりによって人びとが関わることができるようになれば、認知症の人に限らず、QOLの向上につながりやすくなるだろう。そして、その緩いつながりが複数あることで、そこでの小さな役割が生まれ、より主体的な生活を送りやすくなるのではないだろうか。

この点については、不動産や建設・建築業界は直接的に関われる余地が大きいのではないか。場(ハード)を提供するだけでなく、場と人、人と人をつなぐ人材を育てることに関与することも可能である。住まいやオフィス、商業施設といったハコ(ハード)だけでなく、そこで営まれる暮らしや働き方といったソフト面への参加も重要であり、両者を有機的に提供する事業主体となることで、今まで以上に安全・安心、豊かなまち・社会づくりに貢献できるのではないだろうか。

私たちは都市部において、集まって住むことの利点をまだ十分に生かしきれていない。人口減少が加速する中で、人が集まって住むということは、今後ますます貴重な価値を持つようになるだろう。認知症の人に限らず、さまざまな生活者の多様性を受け入れられる持続可能な社会の実現に向けて、場と人、人と人のハブとなる企業や個人が増え、うねりのように拡がりをみせることに期待したい。(豊田可奈子)