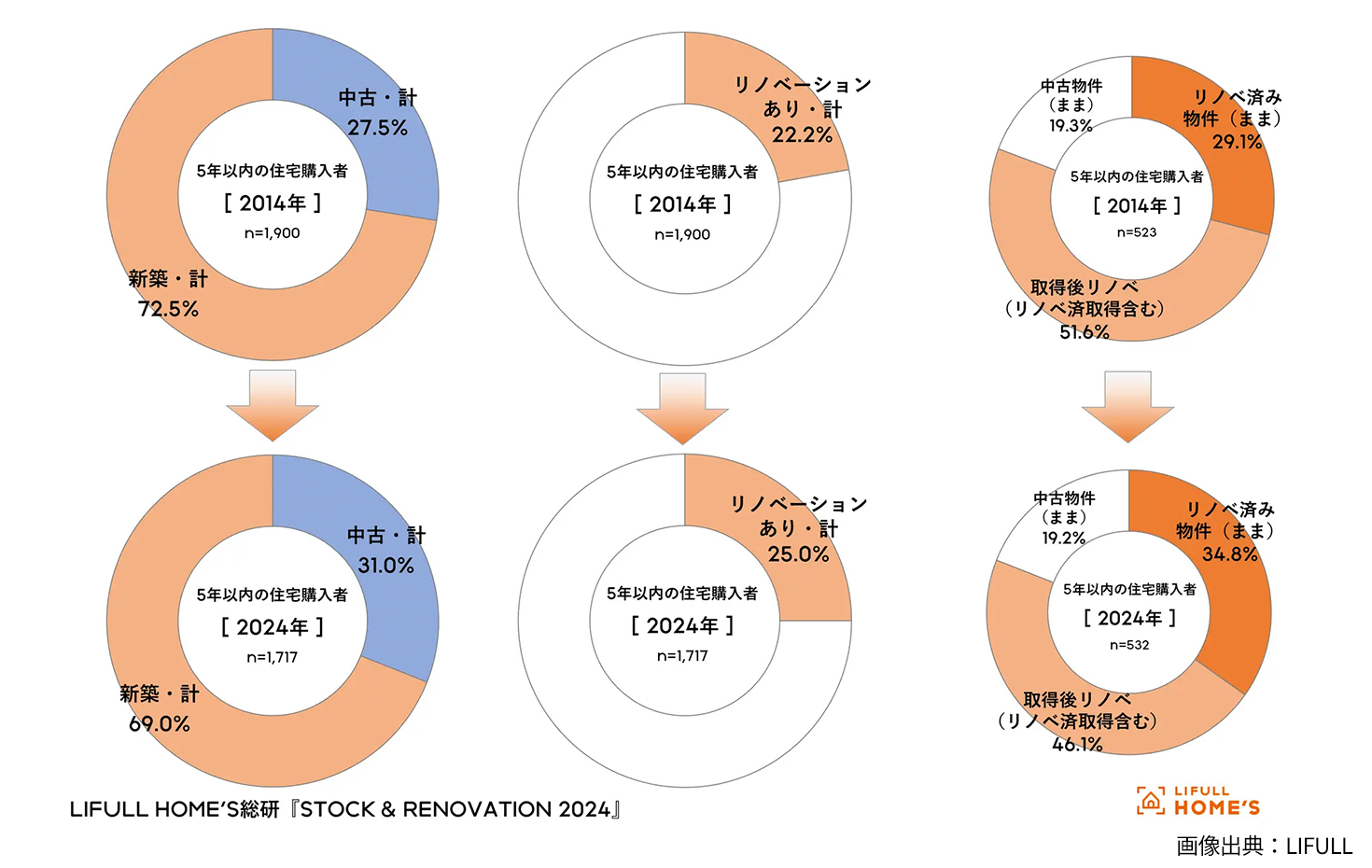

中古マンションでありながら、きれいに改修された「リノベーションマンション」。新築、中古に加え第3の選択肢として近年、注目されています。現場のプロとデータのプロに、リノベーションマンションの仕組みや市況について聞きました。

リノベーションマンションとは? どういった仕組みで再販されるの?

――リノベーションマンションは、誰がリノベーションして売り出しているものなのでしょうか?

山本直彌さん(以下、山本):不動産業者が自ら買い取った中古マンションを改修し、再販している物件を指します。ですので、改修しているのも売却しているのも不動産業者ということになります。買い取って再販することから、こうした不動産業者は「買取再販業者」と呼ばれています。

――リノベーションの範囲は?

山本:買取再販業者は、宅建業法40条により2年以上の契約不適合責任を負うことが義務づけられています。契約不適合責任とは、引き渡し後、契約内容に適合していない欠陥や不具合が発覚した場合、修繕などをしなければならない責任です。個人の方が売主の場合、契約不適合責任が免責となる契約も少なからず見られます。リノベーション範囲は物件によって異なりますが、契約不適合期間中に不具合を起こさないようにするためにも、多くの物件はフルリノベーションして再販されています。

▲らくだ不動産 取締役副社長COO 山本直彌さん。※所属先・肩書きは取材当時のもの

――改修後のデザインや性能、グレードは?

山本:従来は万人受けするシンプルなデザインが多かったのですが、近年は個性的な改修をした物件も目立ちます。配管の位置を変えてアイランド型のキッチンを採用したり、コンセプトを作り込んでデザイナーズ物件のようにしたりと、さまざまな特徴が見られます。立地や価格帯から買主の属性を想定し、ニーズにあったリノベーションをする買取再販業者が多くなってきたと思います。

福嶋真司さん(以下、福嶋):買取再販業者さんにお話を伺うと、各社、明確に出口を設定している様子がうかがえます。ニーズにマッチしたリノベーションとなるよう、情報収集や市場分析を徹底しているようです。

――リノベーションマンションの保証は?

山本:先ほど申し上げたとおり、2年以上(主には2年間)の契約不適合責任がマストとなっていますが、アフターサービスとしての保証については千差万別です。既存の設備を活かしたリノベーションもゼロではないので、改修していない部分は保証期間を短くしているケースなどもあります。同じ買取再販業者の物件だからといって統一されているわけではなく、物件によって異なる部分ですので、購入前にしっかり確認することが大切です。

▲マンションリサーチ データ事業開発室 データ分析責任者 福嶋真司さん。※所属先・肩書きは取材当時のもの

「買取再販業者に売却」「リノベーションマンションを購入」のメリットは?

――マンションを手放す人は「買取再販業者に売る」という選択肢もあるということですね。

福嶋:弊社ではマンションの査定サービスも提供していますが、買取再販業者に買い取ってもらうことを選択する方の多くは、早期売却を希望されています。大半は経済的な理由ですが、離婚や相続などの事情から早く手放したいと考えている方も一定数いるようです。一般消費者に向けて販売活動をするとなると、売却して引き渡すまでに4〜5ヵ月程度かかるのが一般的ですが、買取再販業者に買い取ってもらう場合は早ければ1週間以内で現金化できます。

一方、買取価格は相場を下回ってしまうのが一般的です。一概にはいえませんが、買取価格は相場の7掛けといわれています。

――リノベーションマンションを購入される方の意図は?

山本:「すぐに住みたい」という理由でリノベーションマンションを選ばれる方が多いですね。自分で中古マンションを購入してリノベーションするとなると、引き渡しを受けてから実際に入居できるまで一定の期間がかかってしまいます。

また、最近はリノベーション費用が著しく高騰していますが、買取再販業者は多くの物件を改修することでスケールメリットが働くため、個人の方がリノベーションするより改修費は割安になります。最近はコスパ・タイパを重視する方が多いので、リノベーションマンションは今の時流にも合った選択肢の一つといえます。

――リノベーションマンションのその他のメリットは?

山本:現在、国が買取再販物件を推奨していることもあって、住宅ローン減税や不動産取得税、登録免許税において優遇されています(参考:国土交通省「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」)。国が推奨する背景には、マンションストックの増加と高経年化があります。マンションが空き家になれば、管理費や修繕積立金の未納などにつながり、健全な維持・管理ができなくなってしまいます。こうしたことを避けるため、空き家対策として買取再販を推進し、マンションストックが選ばれるように施策を打っていきたいという考えなのでしょう。

買取再販のビジネスモデルに変化が見られ始めている?

――買取再販市場の最新の市況を教えてください。

山本:「買取価格は相場の7掛け(70%)程度」というのがこれまでのリノベーションマンションの常識でしたが、近年はマンションを売却される方の視座も上がっているため、7掛けでは買えなくなりつつあります。つまり、買取再販業者にとっては物件が仕入れにくくなっている状況ということです。物件の数も減っている印象があります。

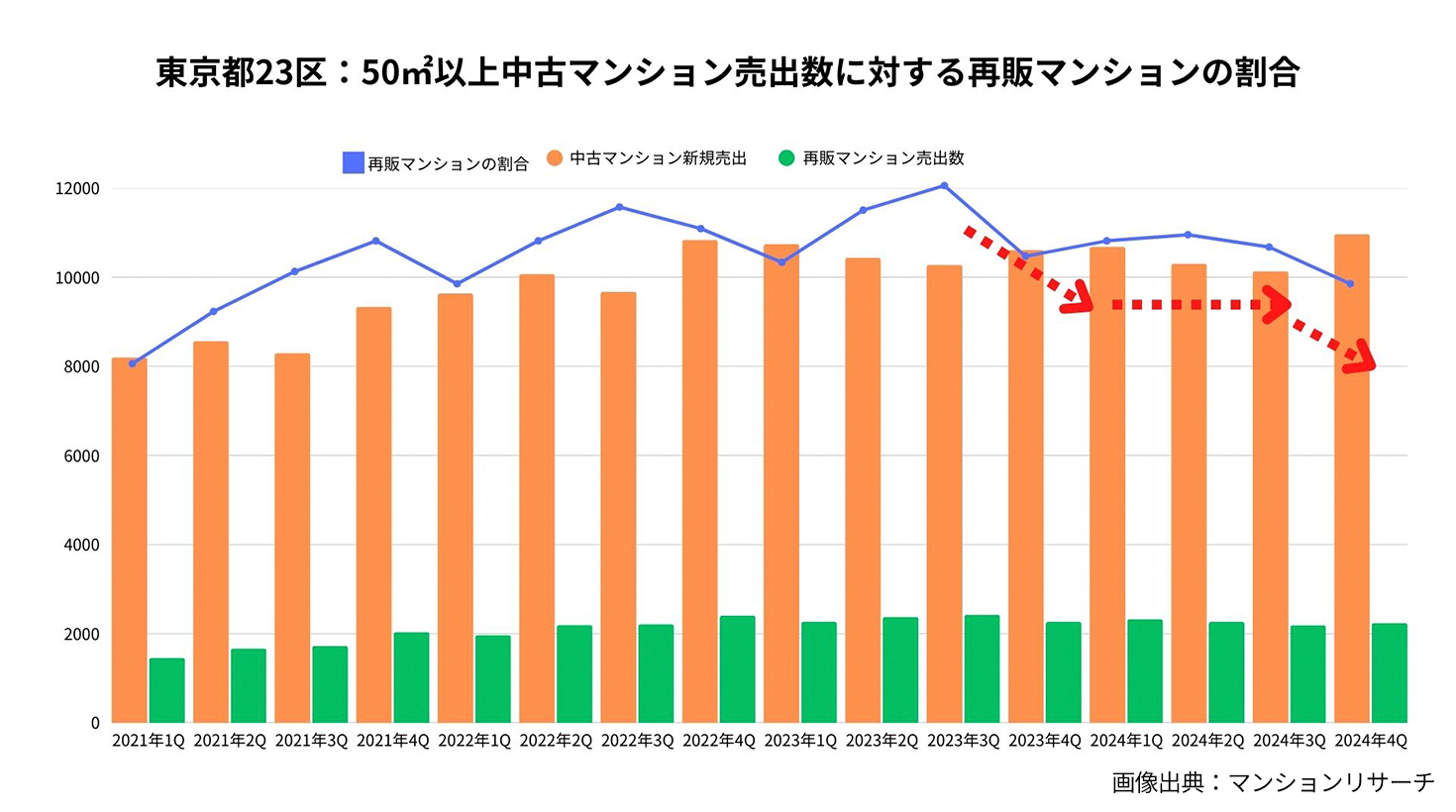

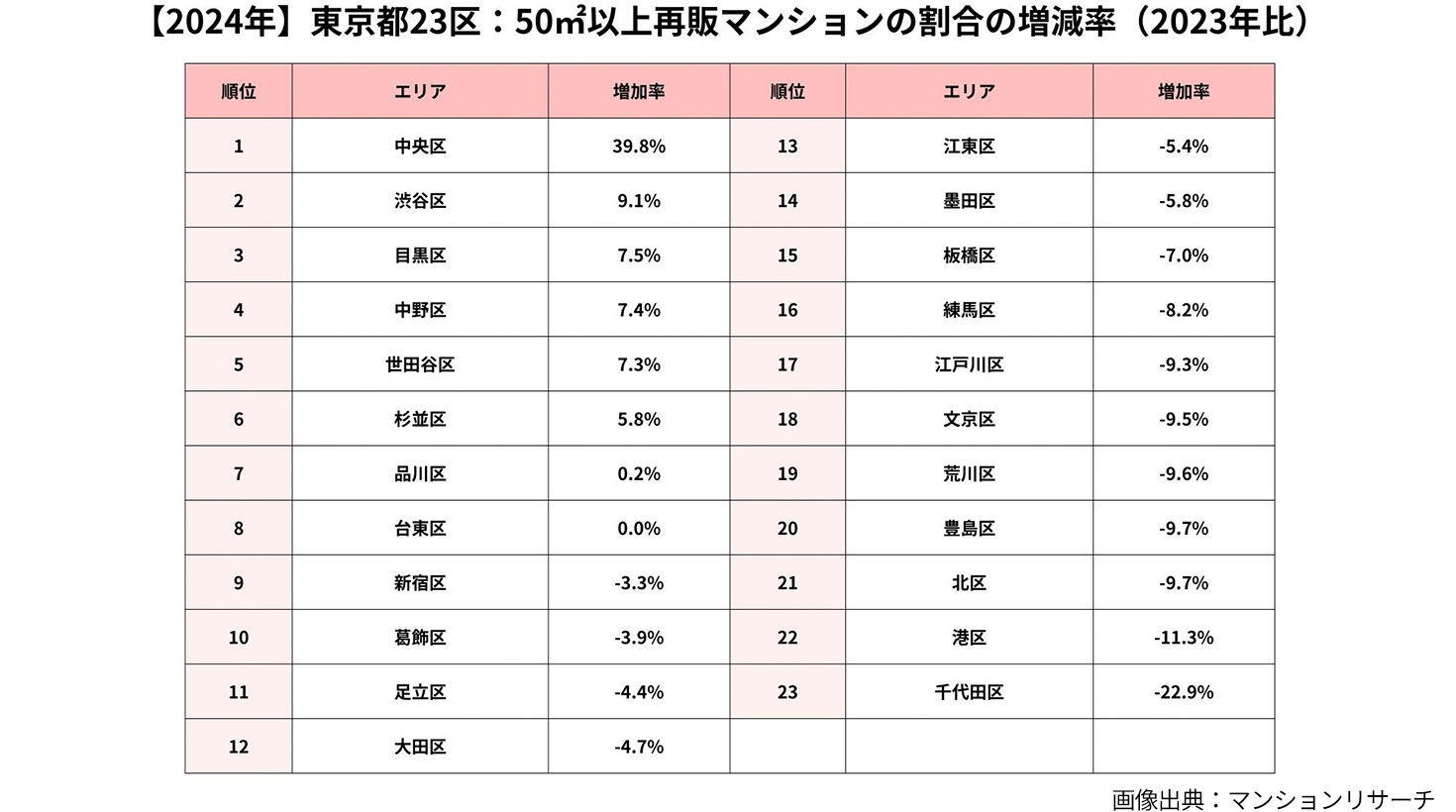

福嶋:これはデータにも表れています。ここ数年、リノベーションマンションの数は増加傾向にあり、東京23区では中古マンションの売り出し数に対する比率も上昇傾向にありました。しかし、これも2023年中頃がピーク。2023年の第4四半期頃からリノベーションマンションの割合は低下傾向にあり、買取再販業者の数も減っています。

▲リノベーションマンション(再販マンション)の割合は低下傾向にある

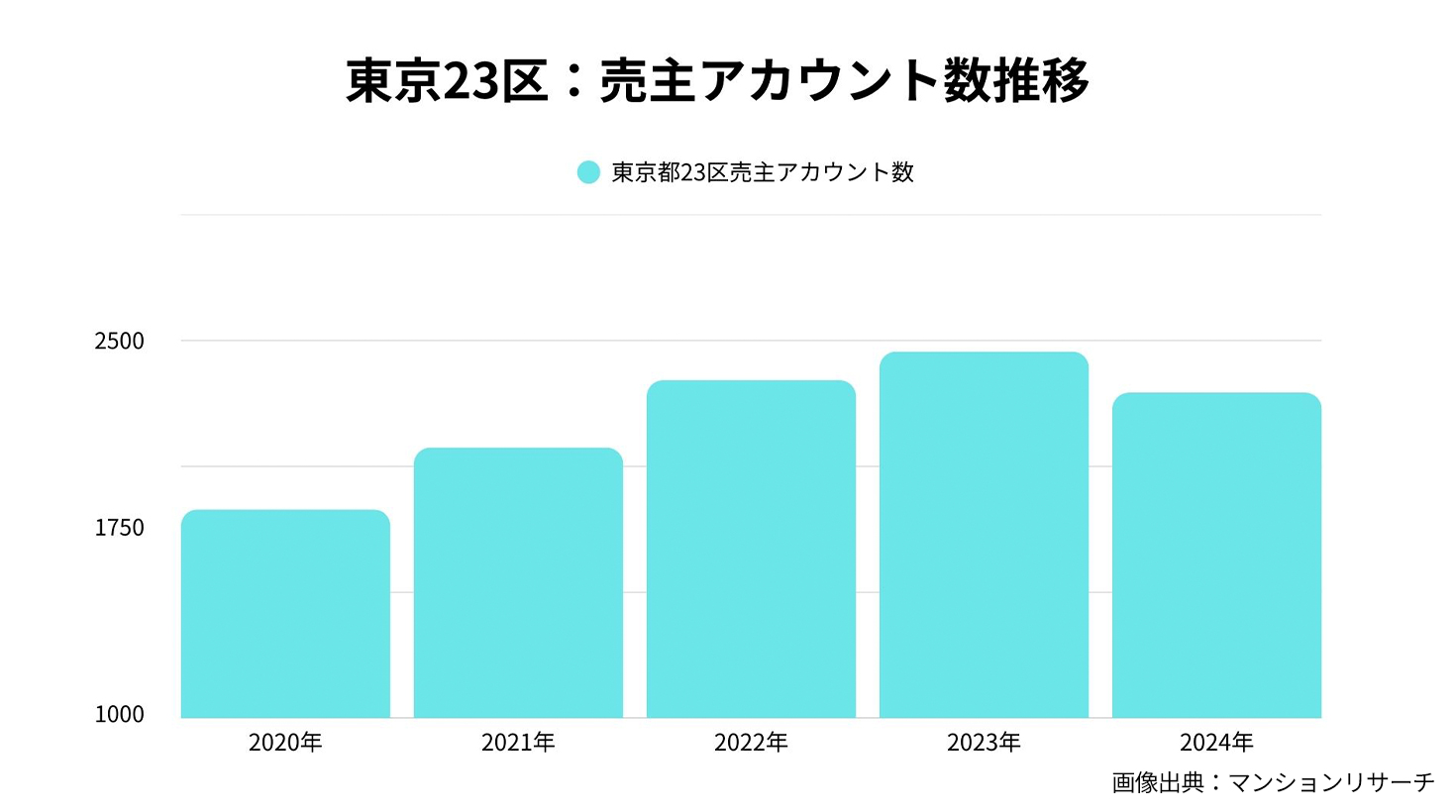

▲2023年まで増え続けていた買取再販業者が2024年に減少

山本:ただ従来型のリノベーションマンションは減っている一方で、買取再販物件自体は増えています。従来型というのは、古いマンションをフルリノベーションしたマンションです。最近、増えているのは、築浅のマンションやタワーマンションを一部改修した買取再販物件です。

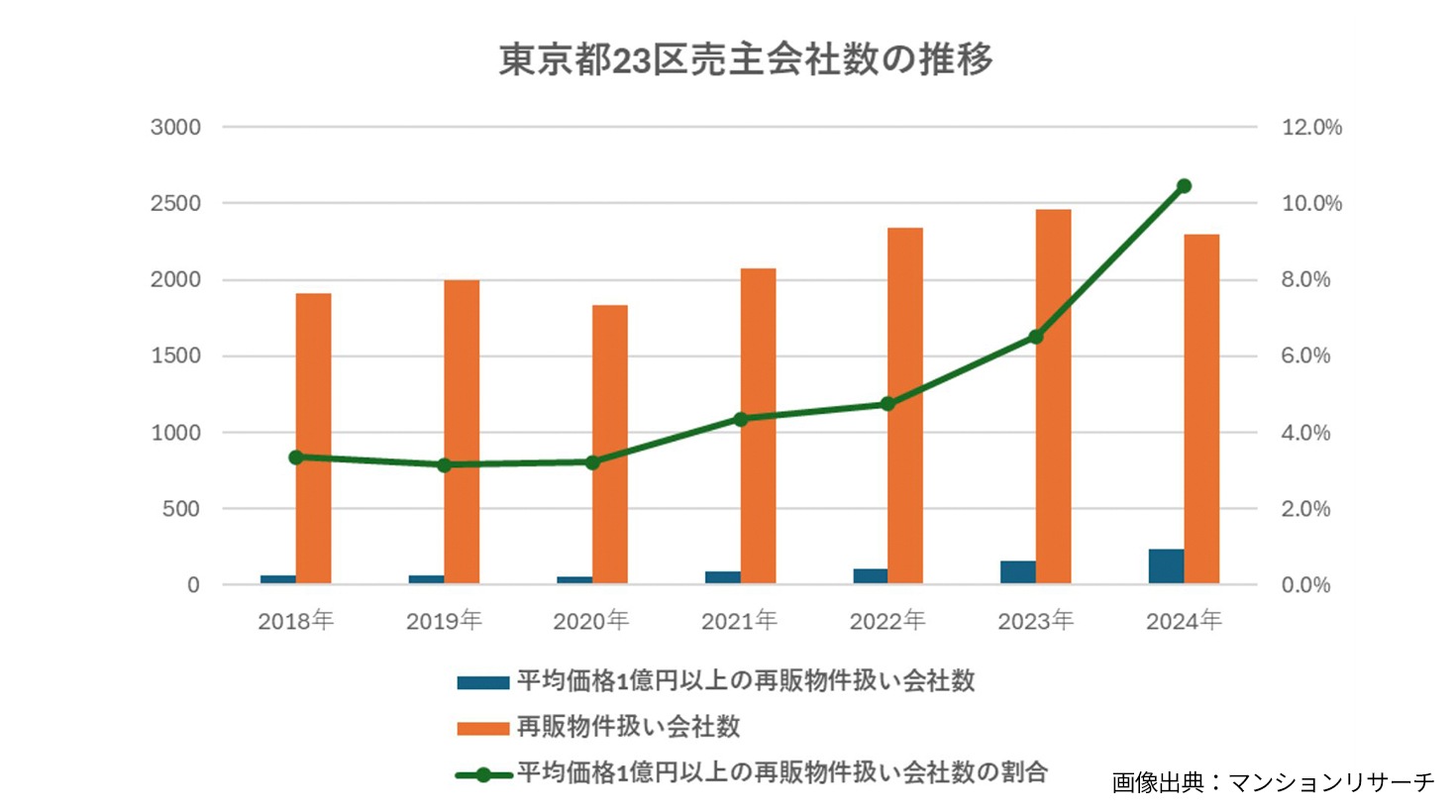

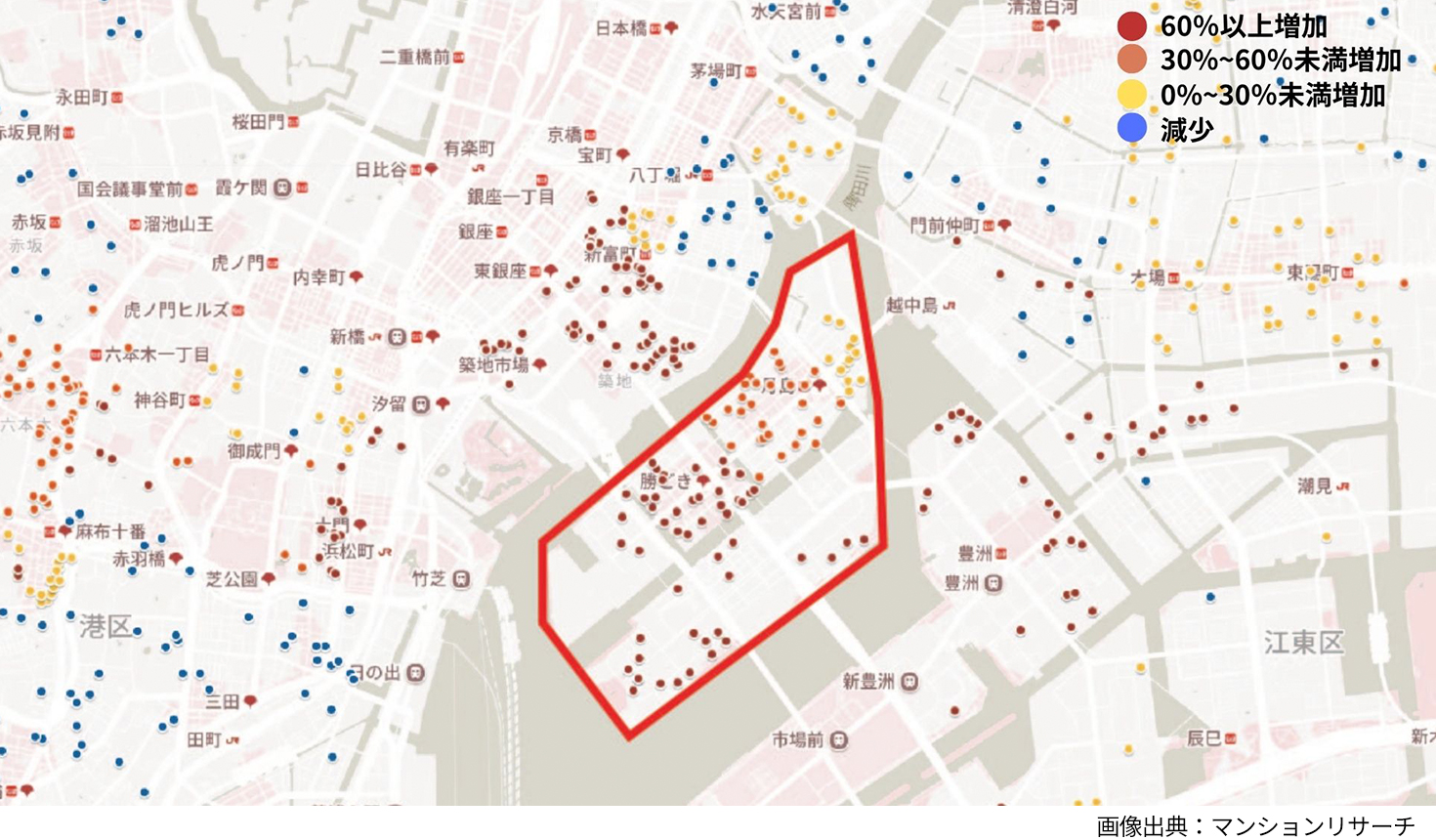

福嶋:まさにこれもデータに表れていて、リノベーションマンションの割合は下がっているものの、2005年以降に建築された物件については買取再販物件の割合が上がっているんですよ。また、買取再販業者の数自体は2024年に減少したものの、平均価格1億円以上の再販物件を扱っている業者の割合は大きく伸びています。そして、湾岸エリアのタワーマンションの再販物件が増えているという統計もあります。

▲平均価格1億円以上の再販物件を取り扱っている業者の割合は2024年に大きく上昇

▲23区全域で2024年前年比で買取再販物件は減少しているものの(図内右下ミニマップ)、湾岸エリアは大幅に増加

▲タワーマンションが多い勝どきを擁する中央区の再販マンションの増加率は他の区を凌駕する

――なぜ築浅・タワーのリノベーションマンションが増えているのでしょうか?

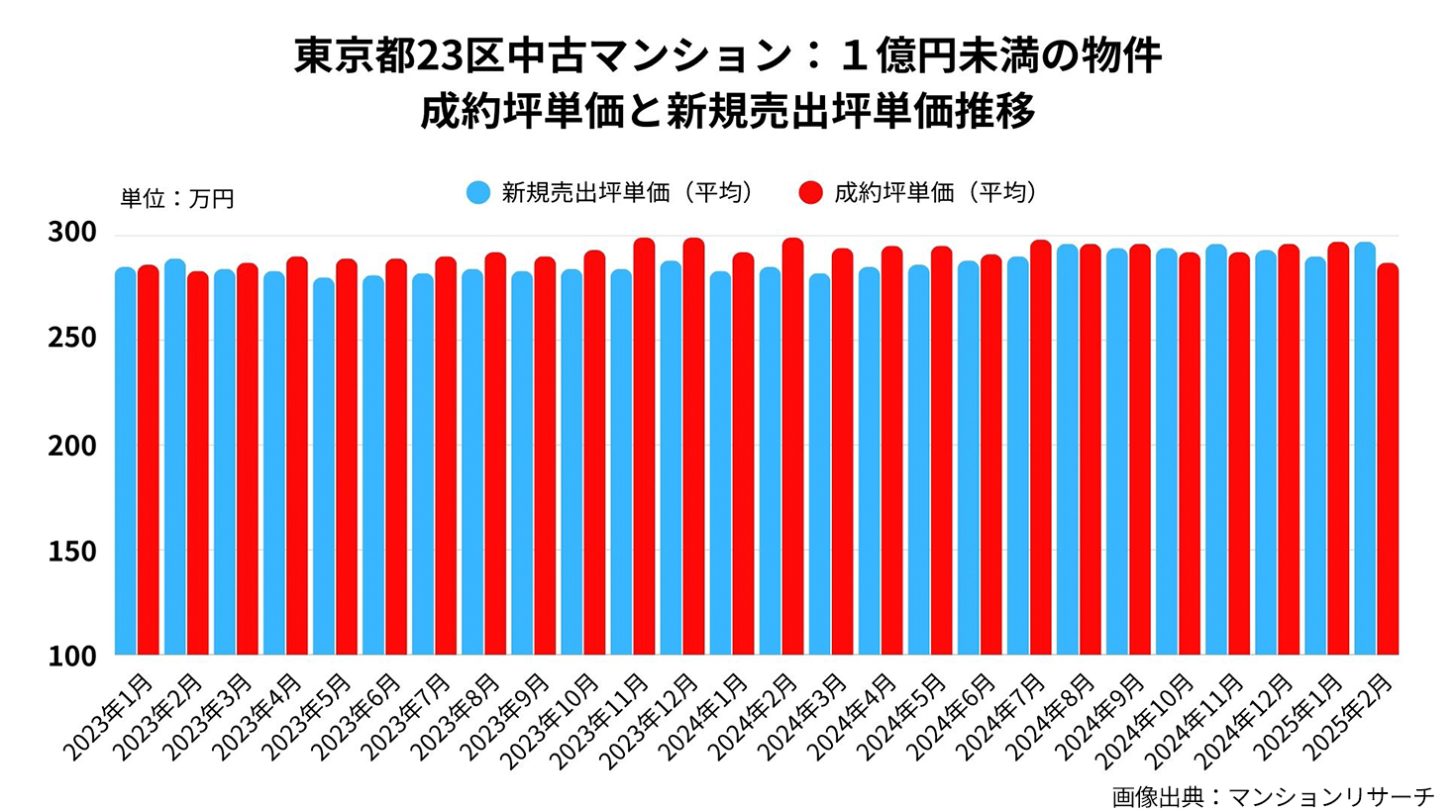

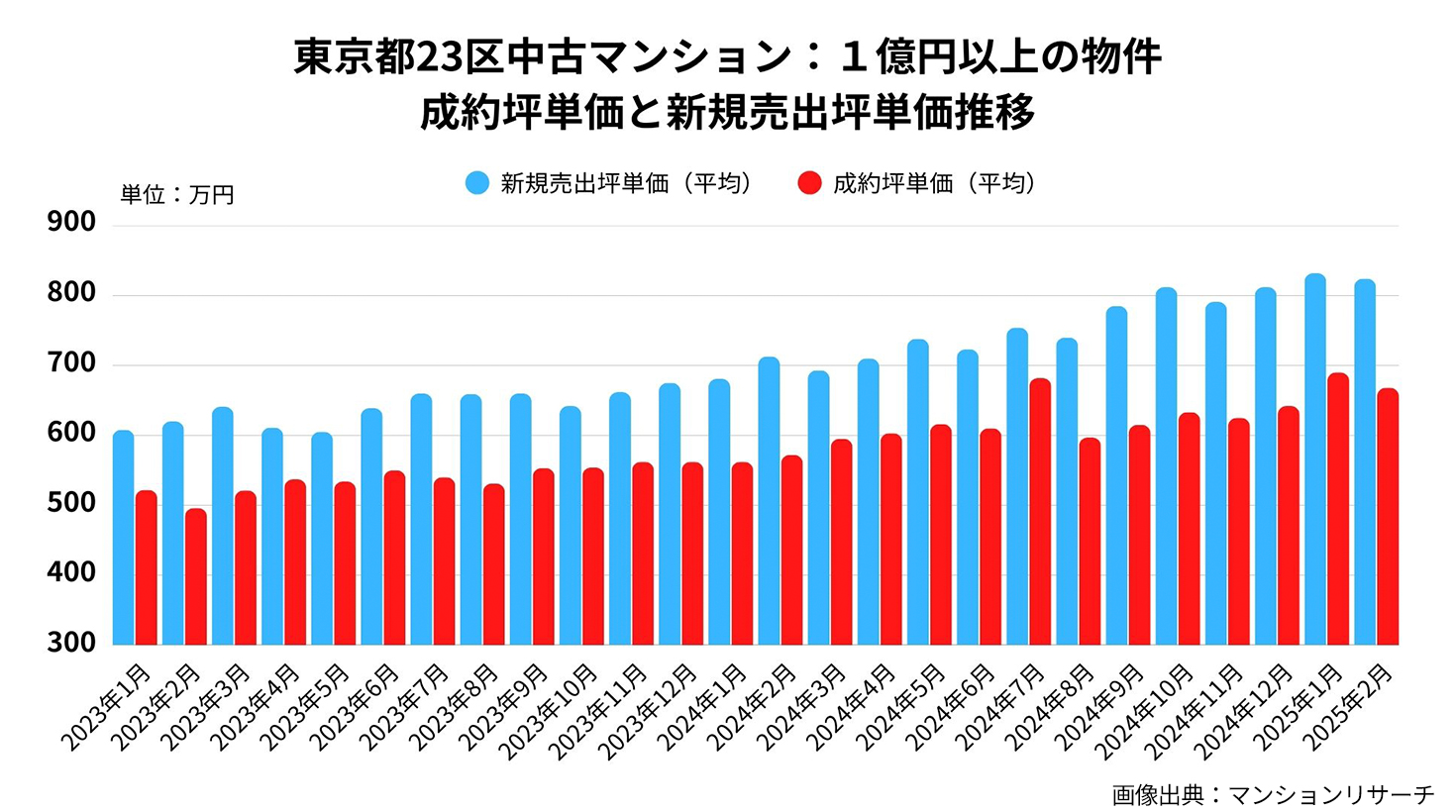

福嶋:リノベーションマンションに限ったことではなく、最近は富裕層向けの高価格帯の物件のほうが売れ行きが良く、価格も上昇傾向にあります。中古マンションも億ションや2億ションが珍しくなくなってきましたが、ここまで高騰してしまうとパワーカップルであっても購入するのはなかなか難しいといえるでしょう。金利も上昇局面にあるため、一般的な収入の方が住宅ローンを組んで購入する価格帯の物件価格は頭打ち感が出ています。

新築マンションの供給数が減っていることもあって、これまで「築年数が古いマンションの再生」という位置づけだったリノベーションマンションの役割が「新築マンションの代替」に置き換わってきているのだと思います。だからこそ、築浅の再販マンションが増え、新築でも人気なタワーマンションの比率が高まっているのでしょう。

▲1億円未満の物件の成約価格はここ数年変動は少ない

▲一方、1億円以上の物件の価格は依然として上昇基調にある

――築浅・タワマンというとさらに買取再販業者の仕入れが難航しそうですが。

福嶋:高価格帯の物件については「買取価格は相場の7掛け」というこれまでの常識も当てはまりません。業界では「レインズ買い」といわれているのですが、要は、一般消費者に向けて販売されている物件を市場価格で仕入れているんですよ。そこにリノベーション費用と買取再販業者の利益を転嫁して再販しても売れているということです。とはいえ、先ほど山本さんがおっしゃったように買取再販業者が行うリノベーションにはスケールメリットがありますから、割高感もなく、購入するほうにもメリットがあるというわけです。

山本:従来型の買取再販事業は、築古の物件を安く買い取ってきれいにフルリノベーションするというビジネスモデルでしたが、今、都心部で見られているのは築浅物件を市場価格で買い取った上での改修・再販です。状態によっては、フルリノベーションする必要もないでしょう。また、買取再販業者のリスクも後者のほうが低いといえます。マンションの躯体は共用部であり、売主に契約不適合責任が追求されるのは多くの場合、築浅物件ではほぼ起きない床下配管の漏水などです。

買取再販市場のこれからとリノベーションマンションの選び方

▲現場のプロ、データのプロであるおふたり。それぞれ感じていたことが今回対談することで合点がいったとのこと

――富裕層向けのリノベーションマンションが増えているということですが、買取再販市場は今後も拡大していくのでしょうか?

福嶋:今後は高経年マンションがどんどん増えていくので、従来型の築古のマンションを再生する買取再販事業も引き続き一定の需要があると思います。富裕層向けの買取再販事業については、インフレ基調が続く限り拡大するのではないでしょうか。日本の不動産価格はここ十数年で著しく高騰しましたが、それでも世界的に見ればまだまだ安価といわれています。国内外の富裕層からの需要がある限り、青天井ともいえるかもしれません。

山本:事業者の入れ替わりは起きるかもしれません。というより、福嶋さんのデータを拝見すると、もうすでに起きているのでしょう。リノベーション費用がどんどん上がっている今、スケールメリットが小さい中小規模の買取再販業者が生き残るのは難しくなりつつあります。

福嶋:買取再販事業に進出しているデベロッパーも見られます。新築の供給がこれだけ減ってしまったので、スケールメリットを活かした買取再販に活路を見出しているのでしょう。

山本:専有部の改修だけでなく、一棟リノベーションや建て替えを軸に入れているデベロッパーさんも見られますね。

――リノベーションマンションを選ぶときの注意点を教えてください。

山本:まず、リノベーションの仕様をチェックするということですね。従来型の買取再販事業はフルリノベーションが大半ですが、この常識も変わってきています。また、設備や内装のグレードも物件によって異なります。将来、売却するときのことを考えても、修繕履歴を残しておくというのは非常に大切な観点です。

築年数が古い場合は、新耐震基準なのか、旧耐震基準なのかを確認しておくことも大切です。建築確認申請が1981年6月以降であれば新耐震基準で建てられています。不明な場合は、仲介会社の担当者に聞けば教えてくれるはずです。旧耐震基準だったらNGというわけではありません。1970年代に建てられたマンションでも「ヴィンテージマンション」として人気が高い物件はたくさんあります。築古マンションとヴィンテージマンションの違いは、耐震診断・耐震補強が実施されているかどうかです。

耐震診断・耐震補強されていれば、もちろん安全性も高く、融資も付きやすいため、資産価値や流動性が高まります。診断にも補強にもお金がかかりますから、耐震診断・耐震補強が実施されているということは、計画的に維持・管理されてきたことの裏付けでもあります。リノベーションして専有部はきれいになっていたとしても、管理までは変えられませんから、管理状態をしっかり確認することも大切です。

――リノベーションマンションの資産性の維持・向上は見込めるのでしょうか?

福嶋:それは物件によると思います。資産性が維持・向上するマンションの条件は、リノベーションマンションに限らず、新築、中古含めて「好立地」であることでしょう。

とはいえ、資産性を重視しなければならないわけではありません。個人的には、住みたい場所の住みたい物件に住むのが一番だと思います。希望するエリアの中で、資産性を考慮して利便性の高さを重視するくらいがちょうど良いのではないでしょうか。築年については、築浅のほうが希少性が高いという意味で資産性は維持されやすいといえますが、築古は築古で取得後の価値の下落率が低いという利点もあります。

取材・文:亀梨奈美 撮影:宗野 歩

WRITER

不動産ジャーナリスト。不動産専門誌の記者として活動しながら、不動産会社や銀行、出版社メディアへ多数寄稿。不動産ジャンル書籍の執筆協力なども行う。

おまけのQ&A

- Q.買取再販市場に変化が見られ始めたのはいつ頃のことですか?

- A.福嶋:2023年から2024年にかけてだと思います。「湾岸の物件が増えた」「築浅が増えた」という印象はあったのですが、実際にデータに落としてみて私もびっくりです。今回、山本さんとお話しさせていただき、現場のご感触とも整合性が取れていたので、東京の買取再販ビジネスが大きく変わってきているのは確かでしょう。

「分譲か、賃貸か」。住居費総額を比較したポイントをプロが解説

「分譲か、賃貸か」。住居費総額を比較したポイントをプロが解説