マンションにハトなどの鳥がすみつくことによって起こる「鳥害」。快適な生活が侵害されるだけでなく、健康被害や建物の劣化につながることも。専門業者に対策を聞きました。

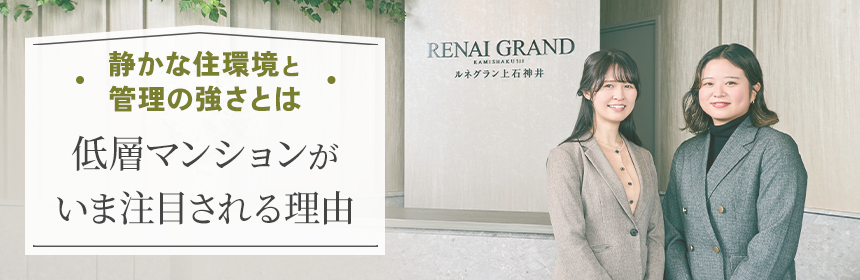

▲お話を伺ったのは、鳥害対策のプロフェッショナルであるフジナガの横浜営業所所長 日高正樹さん(右)と営業部 アシスタント課 國分一葉さん(左)。※所属先・肩書きは取材当時のもの

マンションにおける「鳥害」とは?

――ハトやカラスなどがマンションに侵入し、被害をもたらす「鳥害」。具体的にどんな被害があるのでしょうか?

日高正樹さん(以下、日高):さまざまなケースが考えられますが、最も多いのが「糞」の問題です。バルコニーに干した洗濯物が糞で汚れたり、鳥の糞を好む害虫が発生しやすくなったりといった衛生面の問題もありますし、ベランダや屋上などに糞が堆積することで、住民の方の健康被害につながるケースもあります。また、鳥の糞は酸性ですので、放置することで金属部分の変色や腐食を引き起こしたり、バルコニーの室外機に糞が溜まって修理が必要になったり、屋上の貯水タンクに鳥の羽が混入して大規模な洗浄が必要になったりと、建物・設備の劣化を招くこともあります。

他にも、鳥が羽ばたく音や鳴き声による騒音や、カラスによってゴミ置き場が荒らされるなど、被害はさまざまです。鳥の見た目そのものが苦手な人にとっては、そもそも建物に鳥がすみつくこと自体が不快ということもあると思います。

――鳥害をもたらす鳥の種類は、主にハトやカラスですか?

日高:弊社に寄せられる相談のうち、8割はハトによる被害ですね。残りの2割はカラスやムクドリ、スズメなどです。中でもハトは「クリプトコッカス症(※)」という感染症を引き起こす菌を持っているため、特に要注意であるといえます。また、カラスは春先から夏くらいにかけて巣づくりを行うのですが、その時期は親ガラスが凶暴になり、人を襲うこともあります。

※参考:フジナガ公式サイトより。クリプトコッカス症は、鳥(特にハト)の糞に潜むカビによる感染症です。乾燥し粉末状になったハトの糞を人が吸い込むことで発病します。皮膚炎や、発熱・胸の痛みを伴う肺炎、重症になると脳炎や髄膜炎などを引き起こすこともあります。

――ちなみに、鳥がすみつきやすい場所の特徴などはありますか?

日高:ハトの被害が最も多いのは、10〜30メートルの高さ。マンションの階数でいうと、3〜7階くらいまでですね。その中でも、バルコニーの室外機周辺や日陰など、鳥にとって身を隠しやすく、居心地の良い場所に巣をつくられてしまう傾向があります。特に、普段からあまりバルコニーを活用していない、掃除をしていないなど、人の出入りが少ない場所は狙われやすいですね。ハトは巣をつくりやすい場所を、常にチェックしていますから。ちなみに、カラスの場合はタワーマンションの高層階にも飛んでいき、窓ガラスに激突したり、バルコニーに巣をつくったりすることがあります。

▲死角の多い室外機周辺は、鳥にとって格好のすみかだという

鳥の侵入、どう防げばいい?

――では、どんな対策があるのでしょうか?

國分一葉さん(以下、國分):マンションの場合、最も一般的なのは建物に「防鳥ネット」を取り付けることで、バルコニーなどへの侵入を防ぐ対策です。弊社でも鳥のサイズに合わせて数種類の防鳥ネットを用意していますが、鳥をブロックしつつもネットに絡まって鳥が怪我をしないように設計されています。鳥害が発生している一画だけに張ることも、建物全体をネットで囲むことも可能です。

▲防鳥ネットの施工例。フジナガの「BF3バードネット」は極細で軽く、ネットの存在が目立ちにくい。色も黒いため、マンションの美観を大きく損なわず設置できる

▲防鳥ネットのヨリ

▲ネットは網目の大きなものはハト・カラス用、小さいものはスズメなどと、鳥の種類に合わせてタイプがあるそう

國分:出窓やひさし、屋上の端など、鳥が飛来しやすい場所に「バードピン」と呼ばれる剣山のようなものを敷き詰める対策もあります。剣山といっても、弊社のバードピンは先端が鋭利ではなく、鳥を傷つけない形状になっています。バードピンがあることで、鳥がそこで羽を休めたり、巣をつくったりすることを防止できます。

▲鳥が待機できないようにするバードピン。マンションの大規模修繕など足場を組んで行う外壁工事の際に、併せて施工するケースが多いという

國分:景観を気にされる場合は、目には見えない「電気ショック」による対策もあります。鳥に「危険な場所」だと認識させ、そもそも建物に近寄らせないようにするというものです。電気ショックといっても微弱なものですので、鳥に深刻なダメージを与えることはありません。

▲屋上の縁に金属のワイヤーを張り、微弱な電気を流すことで鳥の侵入を防ぐ

――これらの対策を施せば、鳥はもう寄り付かなくなるのでしょうか?

日高:被害の「レベル」にもよります。鳥害といっても、軽微なものから深刻なものまで4段階くらいあって、初期段階で対策をすればその建物にはすぐに見切りをつけて別のところへ移動してくれます。しかし、レベルMaxまでいってしまうと、対策を施した後でも2ヵ月ほどは注意が必要です。というのも、鳥はせっかく見つけた住みやすい環境に執着するため、しばらくの間は「何とかその場に留まれないか」と隙をうかがっているからです。

<被害レベル1>

時折、日中に鳥が飛来し、バルコニーの手すりなどにとまっている。

<被害レベル2>

毎日のように姿を見せるようになる。

<被害レベル3>

枝を持ってきて、巣をつくり始める。

<被害レベル4>

各部屋に巣がつくられて繁殖し、建物全体に数十羽という鳥が集まる状態になる。

▲放置すると、いつしか建物全体が鳥の巣状態になってしまいマンションの資産価値にも影響が。そうなる前に予兆を見つけ、対策することが重要

日高:大事なのは、鳥が完全にその場に居着く前に対策を講じることです。鳥はいきなりすみつくのではなく、そこが巣づくりに適した場所かどうか必ずチェックします。ですから、最近やたらと糞が落ちていたりする場合は、鳥が「視察」に来ている証拠。できれば、その段階で鳥が建物に近づけない対策をとることをおすすめします。

個人で対策できることはある? 注意点は?

――ベランダに鳥が来るようになってしまった場合の駆除は誰が行うべきですか? また、個人で防鳥ネットを設置するなどの対策を行う場合、注意すべき点はありますか?

日高:ケースバイケースですが、私どもには管理会社さまからご依頼いただくことが多い印象です。

個人で対策をする際には、まずは安全面に十分配慮することですね。特に、ベランダへの防鳥ネットの設置は落下の危険が伴いますから。

また、鳥の巣に卵やひな鳥がいる場合は、勝手に取り除くことは鳥獣保護管理法で禁止されていますし、消防法によってネットの使用が禁止されている場所もあるため注意が必要です。本格的な対策は専門的な知識を必要としますので、基本は個人で行うのではなく、マンションの管理会社などを通じて専門業者に依頼するのがいいと思います。

日常的にできる対策としては、糞を見つけたらすぐに掃除すること。ハトなどは糞を目印にして戻ってくるケースもあるため、こまめに取り除くことが大事です。ちなみに、掃除の際には必ずマスクや手袋を着用し、乾燥して大気中に舞う糞を吸引したり、直接触ったりしないように注意してください。

また、鳥が手すりにとまっているのを見つけたら、(威嚇などはせずに)やさしく追い払うこと。とにかく、人の存在を感じさせ、鳥にとって居心地が悪い場所であると認識させましょう。最も良くないのは、予兆があるのに放置して何もしないことです。

――その結果、鳥がすみついてから対策をするとなると、鳥にとっても不幸ですよね。せっかく見つけた快適なすみかを奪われることになるわけですから。

日高:そう思います。中には、鳥を捕獲して駆除される業者さんもいらっしゃいますが、私たちは人間の都合で一方的に鳥を駆除するのではなく、「鳥と人との共生」を前提とし、なるべく鳥を傷つけず、生態保全に努めるような鳥害対策が理想です。そのためにも、鳥が完全にすみついてしまう前に対策を行うことが重要だと考えています。

鳥の被害に困った時にどうすればいいか分からずに自分で何とかしようとする方もいらっしゃいますが、実は鳥害対策をやっている会社は全国にたくさんあります。

その中でも弊社は商品開発から販売、施工、メンテナンスまで一貫して行う鳥害対策の専門会社です。全国で鳥害対策を行っていますので、困った時には自分で何とかしようとせずに、ご相談いただけたらと思います。

取材・文:榎並紀行 撮影:ホリバトシタカ

WRITER

編集者・ライター。編集プロダクション「やじろべえ」代表。住まい・暮らし系のメディア、グルメ、旅行、ビジネス、マネー系の取材記事・インタビュー記事などを手がけている。X:@noriyukienami

おまけのQ&A

- Q.鳥害被害が起きやすいエリアはどんなところでしょうか?

- A.日高:人口が多い都市部のマンションが多く、地方の方が少ない印象です。商業施設も被害が多いのですが、人が多いところだと食べ物に困らないからだと思います。

はるぶーさんに聞く、大規模修繕をスムーズに進めるための3大ポイントとは?

はるぶーさんに聞く、大規模修繕をスムーズに進めるための3大ポイントとは?