2025年5月、約20年ぶりに区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)が改正されました。背景にある「3つの老い」とは何か。マンション管理や建替えに関わる重要な法改正について、区分所有法の第一人者である早稲田大学の鎌野邦樹名誉教授に話を聞きました。

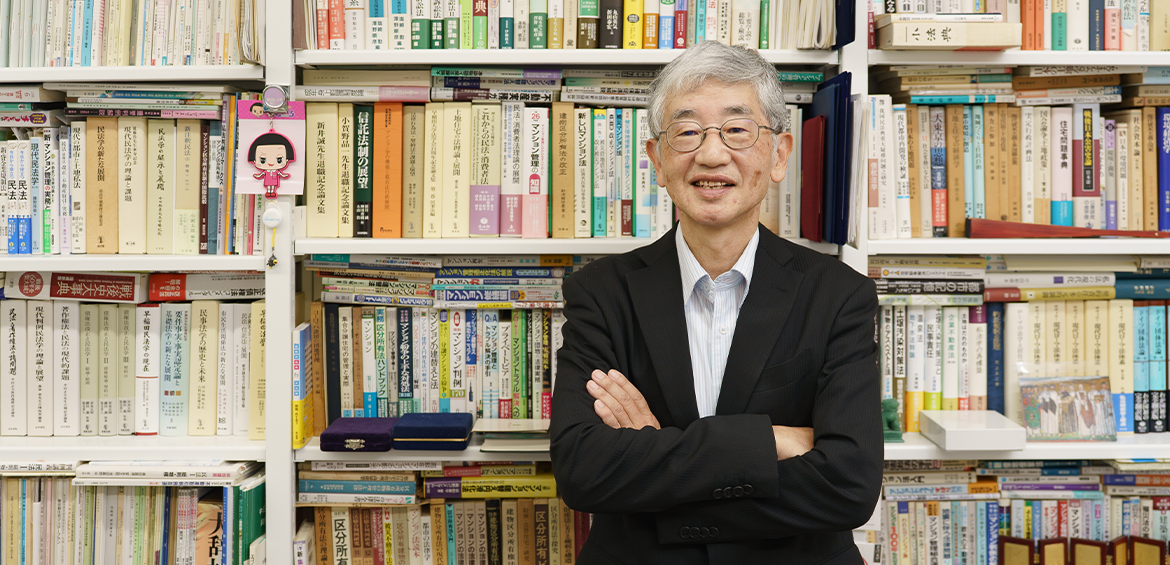

▲鎌野邦樹さん。 早稲田大学名誉教授。※所属先・肩書きは取材当時のもの。区分所有法の第一人者として知られ、法制審議会委員として今回の改正にも携わった。主な著・編書に『マンション法』(有斐閣)、『コンメンタールマンション/区分所有法第3版』(日本評論社)など。2024年3月まで早稲田大学法科大学院教授を務め、現在は同大学名誉教授

区分所有法とマンション法の基本的な違い

―― 今回、「区分所有法」が20年ぶりに大改正されたと大きく報道されています。まず、区分所有法とはどのような法律なのでしょうか。

鎌野邦樹さん(以下、鎌野):区分所有法は法務省が所管する法律で、区分所有建物全般の財産権のあり方を定めたものです。実はマンションだけではなく商業ビルなどさまざまな建物に関わる法律です。

マンションについてはマンション管理適正化法というものもありますが、これは国土交通省管轄の行政法で、住宅としてのマンションのみが対象です。

区分所有法は「誰がどの部分を所有するか」という財産権を定めた法律、マンション管理適正化法は「どのように管理するか」という管理のルールを定めた法律ということになります。

区分所有法は1962年に制定された古い法律で、ドイツの法律を参考に作られました。当時はマンションが1万戸程度しかありませんでしたが、今後集合建物などが増えると予想し、制定されました。

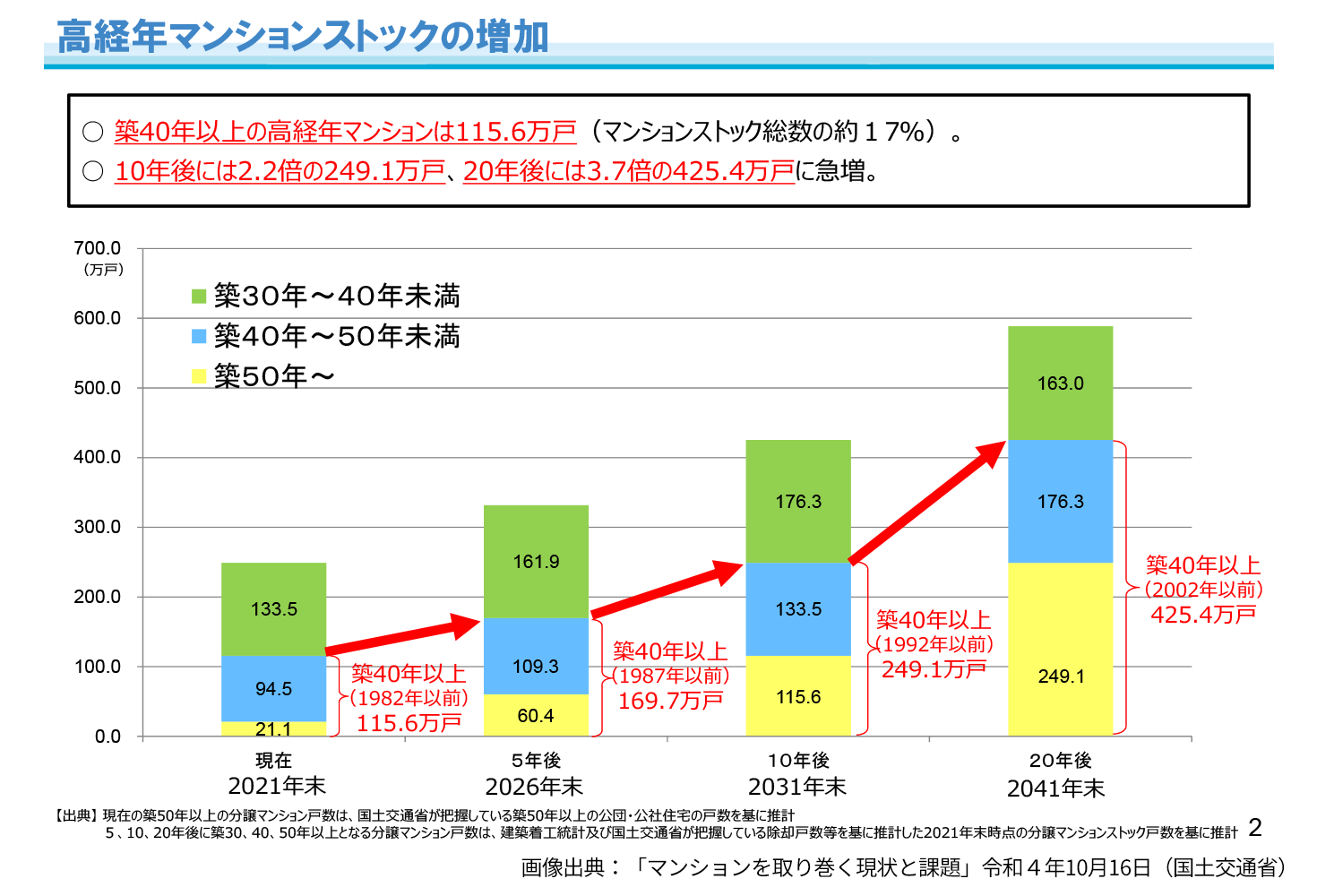

まず建物の老朽化です。国土交通省の「マンションを取り巻く現状と課題(令和4年10月16日)」によると、築40年以上のマンションは現在115.6万戸ですが、10年後には249.1万戸、20年後には425.4万戸まで増加する見込みです。20年後には、築40年以上のマンションが全体の6割以上を占めることになります。

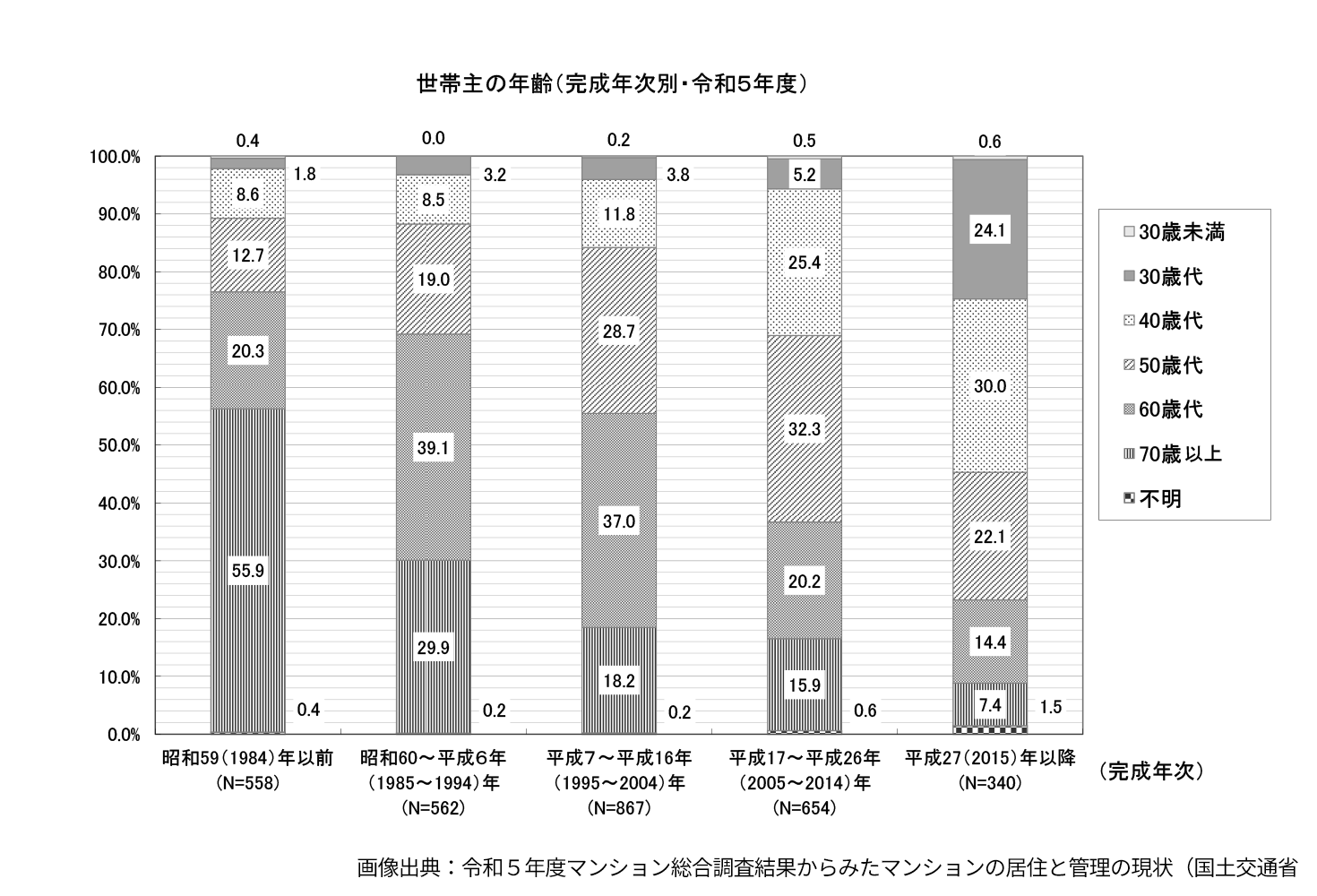

次に居住者の高齢化です。国土交通省「令和5年度マンション総合調査」によると、1984年以前に建設されたマンションでは、世帯主の55.9%が70歳以上、20.3%を60歳代が占めています。

▲法制審議会で協力義務(管理組合の運営への協力を求める義務)の新設を提案した鎌野名誉教授

——3つ目の老いとして、管理の担い手の問題もでてきました。

鎌野:そうです。最近は、管理を担う主体である理事会の高齢化・なり手不足が問題になっています。理事のなり手がいない、管理組合の運営が困難になっているケースも増加しているようです。

さらに、永住志向の変化も大きな要因です。1980年度は21.7%だった永住志向が、2023年度には60.4%まで上昇。多くの人がマンションを「終(つい)の棲家(すみか)」と考えるようになりました。

これらの変化を念頭において、今回の改正が話し合われました。

―― 具体的にはどのような改正が行われたのでしょうか。

鎌野:最大のポイントは「管理の円滑化」です。これまで共用部分の変更や規約改正には区分所有者全体の4分の3以上の賛成が必要でしたが、改正後は集会出席者の4分の3の賛成で可能になります。

ただし、これは単に集会に出席するだけでなく、委任状の提出や代理人の指定も含みます。現行法でも、標準管理規約では出席者の過半数で決議が成立するため、実質的には全体の4分の1程度の賛成で決まることもありました。

重要なのは、新たに設けられた「区分所有者の協力義務」です。これは訓示規定で法的拘束力はありませんが、集会への出席や委任状の提出など、管理組合運営への協力を促すものです。

一般の居住者の方々もマンションを適正に運営していく主体として自覚を持っていただくために必要だと考え、私自身が法制審議会で提案し、なんとか盛り込むことができました。

―― 最近は都心のマンションを中心に外国人投資家が購入していることが問題になっています。こういった問題についてはいかがでしょうか。

鎌野:これも議論になりました。投資目的で購入し、マンションに住まずに連絡も取れない外国人所有者への対策として、規約で定めれば「国内管理人の設置」を求めることができるようにしました。ただし、義務化ではなく「規約で定まれば可能」にとどまりました。

費用と容積率の不足が建替えが進まない根本の問題

―― 建替えについてはどうでしょうか。一部の要件が緩和され、老朽マンションの建替えが進むと期待されています。

鎌野:建替えについては5分の4以上の賛成が必要という要件は維持されました。ただし、耐震不足、火災安全性、外壁剥落の恐れ、給排水管の劣化、高齢者・障害者の移動支障がある場合は、4分の3以上の賛成で可能になります。

しかし、これで建替えが本当に円滑に進むかは疑問視しています。やはりマンション建替えの最大の問題は費用負担です。2021年の統計では、建替え時の自己負担額は平均約2,000万円もかかります。年金暮らしの高齢者はもちろん、多くの人にとっては大きな負担です。

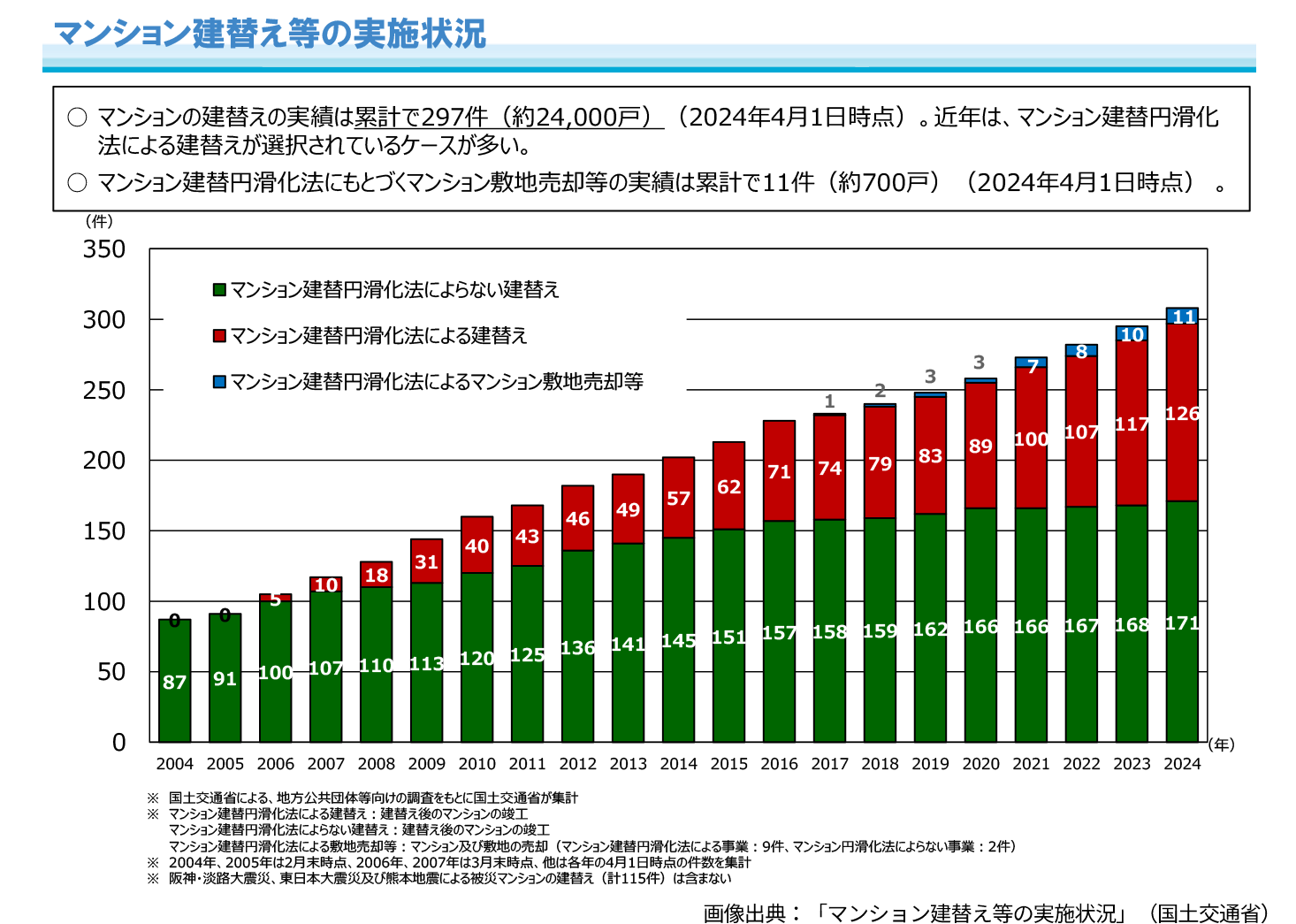

また、容積率の問題も深刻です。1970年代前半の建物では余剰容積が77%ありましたが、2020年代では34.1%まで減少しています。容積が少なければ新たに売り出せる床が少ないので、デベロッパーが参入するメリットが乏しくなっています。実際、建替え実施件数は阪神淡路大震災時の115件を除くと、これまでわずか300件弱にとどまっています。この状況から、今回の改正で4分の3以上に要件が緩和されても、建替えが大幅に増えるとは考えにくいのが現実です。

日本独特の建替え制度と国際比較

―― マンション建替えに関して、海外ではどのような状況なのでしょうか。

鎌野:実は、マンションを建替える制度があるのは日本、韓国、中国だけなんです。ですから東アジア特有の制度と言えるでしょう。

ヨーロッパでは基本的に建替えは認められません。既存建物をできるだけ長寿命化させる方針です。アメリカでは建物と敷地を売却する方式が主流で、建替えという概念がありません。

韓国では住宅について4分の3以上の賛成で建替えが可能で、容積率に余裕があるため比較的うまくいっているようです。韓国第2の都市・釜山の事例を見ると、十数階建ての団地を超高層に建替えており、デベロッパーも参入しやすく、銀行も融資に積極的です。

▲韓国・釜山では団地の超高層化による建替えが進んでいる。写真の団地(20階建)を、写真の左のような建物(50階建)に建替える決議が成立(2023年12月、韓国集合建物学会合同講演より)

しかし日本では、多くのマンションで容積率がほぼ使い切られており、デベロッパーにとって事業性が低いのが現状です。一部のデベロッパーが手掛けている建替え事業も、駅に近いのよほど好立地でないと難しいのです。

建替えから長寿命化へ住民連携が鍵に

―― それでは、今後はどのような方向性が考えられるのでしょうか。

鎌野:結論的には、建替えから長寿命化への転換が必要だと考えています。建築の専門家らによると、日本のマンションはきちんと修繕すれば相当な年数持つとのことです。

現行では、実質的に1回しか建替えができません。容積率を使い切ってしまうからです。50年後、100年後、場合によっては200年後になるかもしれませんが、いずれ建替えの限界が来ます。

ヨーロッパのように、今ある建物をできるだけ長く使う方向に舵(かじ)を切るしかないでしょう。ただし、長寿命化にもお金が必要です。そこで重要になるのがコミュニティの力です。

―― コミュニティが重要とのことですが、具体的にはどういうことでしょうか。

鎌野:プリツカー賞を受賞した建築家の山本理顕先生と一緒に仕事をしているのですが、先生は「コミュニティなしに、これからのマンションの未来はない」と断言されています。

山本先生は、これまで建築家が専有部分中心でプライバシーを重視した空間を作ってきたことを、ある意味で反省しなくてはならないとおっしゃっています。ですから、ガラス張りにしてコミュニティを重視した設計を試みましたが、日本ではなかなか受け入れられないそうです。

しかし、今後マンションを維持していくためには、自分のことだけでなく他人のことも少し考慮に入れて、みんなで協力して建物を長寿命化させることが不可欠です。そのためにマンションのあり方、作り方そのものを考えていく必要があります。大きな地震が起こる前に、なんとか対策を講じる必要があります。

―― 今後、マンションを取り巻く環境はどうなるのでしょう、それぞれどのような役割が期待されるのでしょうか。

鎌野:今後は自治体の役割が相当大きくなると思います。専門家が地方自治体と連携して、マンションに詳しい人材を派遣する仕組みが必要でしょう。

「お宅のマンションはこれ以上修繕しても費用ばかりかかって難しい。みんなで建物と敷地を売却してはどうか」といった適切なアドバイスができる専門家の存在が重要になります。

放置されたマンションが犯罪の巣窟になるような事態は絶対に避けなければなりません。アメリカなどでは1970年代に集合住宅が治安の悪さの象徴になったような状況がありますが、それを日本で繰り返してはいけません。

▲「コミュニティと専門家のサポートが今後の鍵」と語る鎌野名誉教授

取材・文:小野悠史 撮影:ホリバトシタカ

WRITER

不動産業界専門紙を経てライターとして活動。「週刊東洋経済」、「AERA」、「週刊文春」などで記事を執筆中。X:@kenpitz

おまけのQ&A

- Q.今回の改正で外国人投資家問題は解決するのか?

- A.鎌野:規約で国内管理人の設置を求めることはできるようになりましたが、義務化されていないため限定的な効果にとどまるでしょう。立地の良い物件での外国人による投資目的購入は今後も増加が予想され、今後の改正時には再び議論になる可能性があります。国内外を問わず、連絡が取れない所有者への対応は、管理組合にとって継続的な課題となりそうです。

管理費・修繕積立金が値上げ! その理由と適正額の見極め方を聞いてきた

管理費・修繕積立金が値上げ! その理由と適正額の見極め方を聞いてきた