マンションの購入を検討している方が重要視すべき項目に、「断熱等級」があります。なぜなら断熱等級は断熱性能を評価する基準であり、住み心地や光熱費に関係する指標だからです。近年は省エネ(省エネルギー)の観点からも、断熱等級の重要性が高まっています。

この記事では、断熱等級の概要や算出方法、調べ方などを解説します。また、断熱等級が高いマンションに住むメリットや注意点も併せて紹介します。

■断熱等級とは

断熱等級は、住宅の断熱性能がどの程度かを評価する基準で、正式名称を「断熱等性能等級」といいます。2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」において制定されています。

等級は1~7までの7段階あり、数字が大きいほど断熱性能が高いことを意味します。断熱等級のランクについては、次章で詳しく解説します。

■断熱等級のランク

断熱等級は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」による省エネ基準をもとに、段階的に改正されています。

この背景には、環境問題への取り組みが挙げられます。世界では気候変動問題を解決するために、「2050年カーボンニュートラル」の目標が掲げられました。これは、2015年のパリ協定の採択を受けて、主要国を中心に取り組んでいるもので、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするという内容です。日本も2020年に、「2050年カーボンニュートラル」を目指すと宣言しています。

住宅の断熱性能の向上は、脱炭素(温室効果ガスの排出量をゼロにする取り組み)につながります。そのため品確法においても、2022年4月に等級5が、同年10月に等級6・7が加えられています。

断熱等級のランクの概要は以下の通りです。

| 等級 | 概要 | 表示方法基準の説明に用いる文字※ |

|---|---|---|

| 等級7 | 2022年10月施行 「HEAT20」G3とおおむね同等 「2016年(平成28年)省エネ基準」に比べて一次エネルギー消費量▲40% |

熱損失等のより著しい削減のための対策が講じられている |

| 等級6 | 2022年10月施行 「HEAT20」G2とおおむね同等 「2016年(平成28年)省エネ基準」に比べて一次エネルギー消費量▲30% |

熱損失等の著しい削減のための対策が講じられている |

| 等級5 | 2022年4月施行 「ZEH水準」と同等 |

熱損失等のより大きな削減のための対策が講じられている |

| 等級4 | 2000年4月施行 「2016年(平成28年)省エネ基準」と同等 |

熱損失等の大きな削減のための対策(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に定める建築物エネルギー消費性能基準に相当する程度)が講じられている |

| 等級3 | 2000年4月施行 「1992年(平成4年)省エネ基準」と同等 |

熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられている |

| 等級2 | 2000年4月施行 「1980年(昭和55年)省エネ基準」と同等 |

熱損失の小さな削減のための対策が講じられている |

| 等級1 | 「1980年(昭和55年)省エネ基準」未満 | その他 |

■断熱等級の算出方法

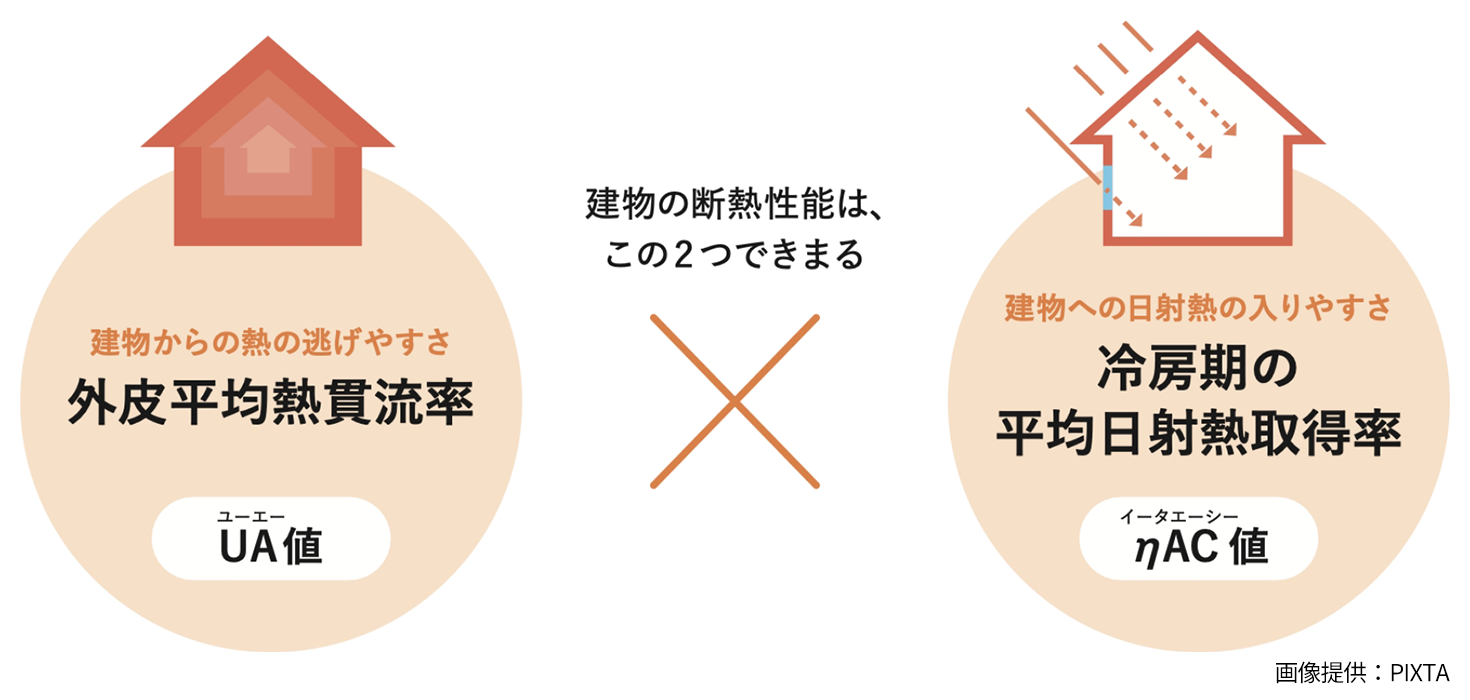

断熱等級は、UA値(外皮平均熱貫流率)とηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)から算出されます。以下にそれぞれについて詳しく解説します。

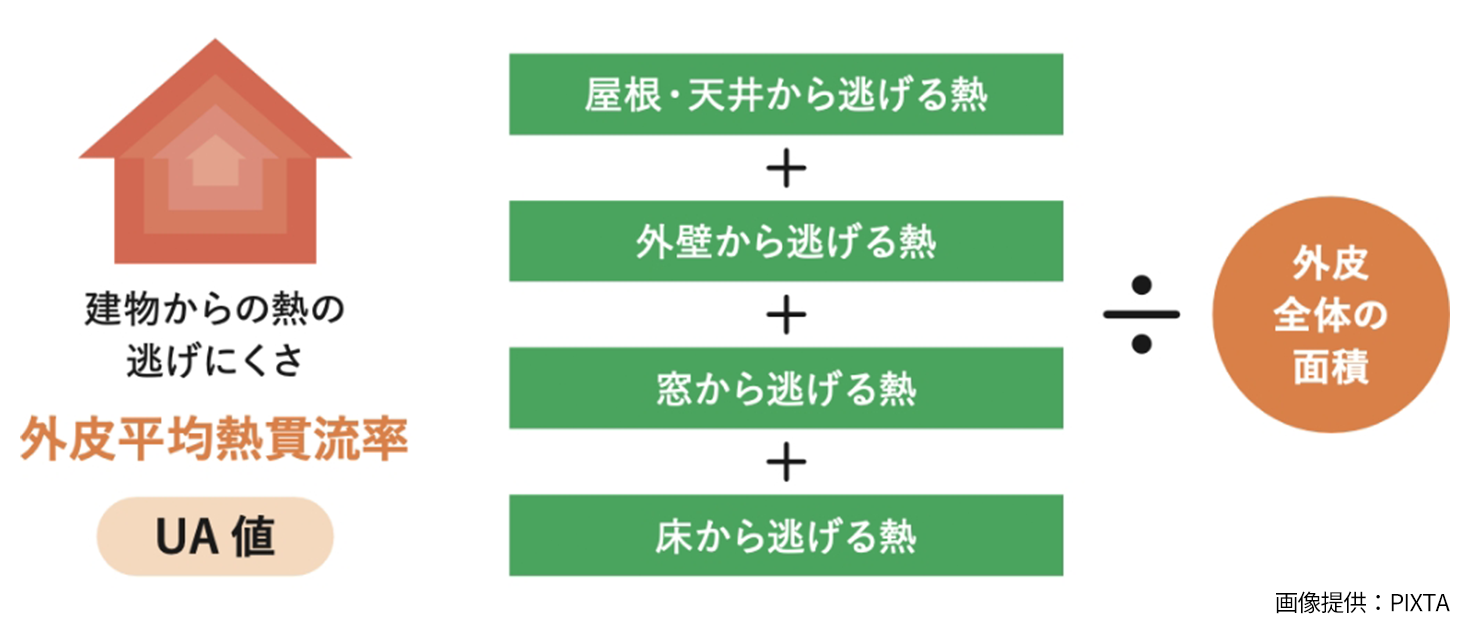

◇UA値(外皮平均熱貫流率)の算出方法

UA値は、「外皮平均熱貫流率」のことで、建物からの熱の逃げやすさを表します。算出方法は以下の通りです。

『「屋根・天井から逃げる熱」+「外壁から逃げる熱」+「窓から逃げる熱」+「床から逃げる熱」』÷外皮全体の面積

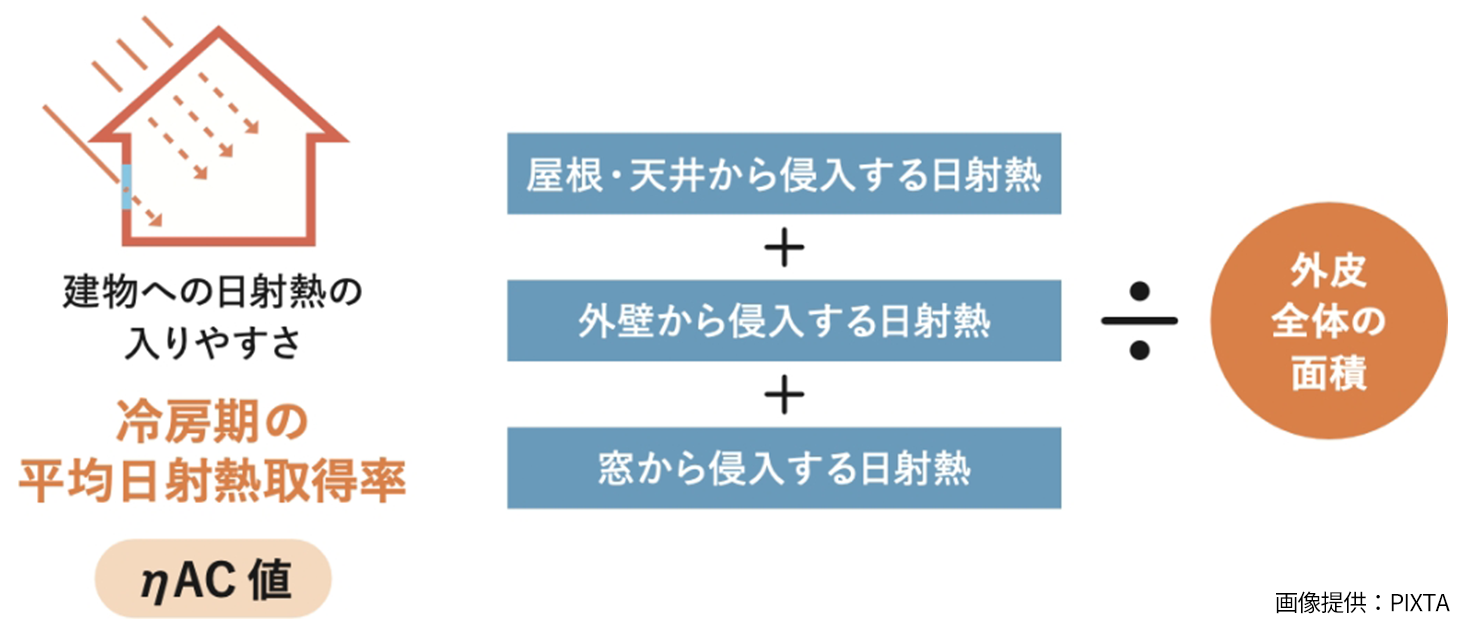

◇ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)の算出方法

ηAC値とは、「冷房期の平均日射熱取得率」のことで、建物への日射熱の入りやすさを表します。算出方法は以下の通りです。

『「屋根・天井から侵入する日射熱」+「外壁から侵入する日射熱」+「窓から侵入する日射熱」』÷外皮全体の面積

日本は南北に細長い地形であり、地域によって気候も異なります。そこで、気候条件でわけられた8つの「地域区分」ごとに、UA値とηAC値の等級の基準値が定められています。断熱性能は家のマークで表され、地域区分によって評価されたUA値とηAC値のうち、低いほうの等級を表示します。

■住宅やマンションにおける断熱等級の考え方

住宅やマンションにとって、断熱等級はどのような意味をもつのでしょうか。

先述の通り、日本も2050年のカーボンニュートラル実現を目標に掲げています。建築物分野は国内のエネルギー消費量の約3割を占めており、省エネ性能の向上が求められることは言うまでもありません。そこで2022年には建築基準法・建築物省エネ法が改正され、2025年4月以降はすべての新築建築物に省エネ基準適合義務が課せられることになりました。

省エネ基準適合は、断熱等級の4級以上に該当します。つまり2025年4月以降に建てられる建築物(新築、増築および改築)は、断熱等級4級以上が必須です。

さらに、2030年の目標として、新築建築物はZEH・ZEB水準の省エネ性能が確保されることが掲げられています。ZEHとは「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略称、ZEBとは「Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)」の略称です。いずれも、「消費する年間の一次エネルギーの収支が、おおむねゼロ以下になる建物」を指します。

ZEH水準は、断熱等級の5級以上です。つまり、2030年以降に建てられる建築物は、断熱等級5級以上でなければなりません。2030年になる前に住宅やマンションを購入する場合でも、将来的に物件を売却する可能性を考慮に入れると、断熱等級5級以上の建物を選択するのがおすすめです。

■断熱等級が高いマンションのメリット

次に、断熱等級が高いマンションに住むメリットを紹介します。

◇室内環境が快適になる

断熱等級が高いマンションは、外気の影響を受けにくい点が特徴です。そのため、夏は涼しく、冬は暖かい室内環境が実現できます。日常生活が過ごしやすくなることはもちろん、室内の温度が保たれることで、勉強やテレワークなど知的生産性にも良い影響を与えると期待できます。

◇暑さ・寒さによる不調の緩和が期待できる

断熱性能の優れたマンションでは、夏の暑さや冬の寒さが軽減されます。のどの痛みや手足の冷えなど、気候による不調の緩和も期待できるでしょう。夏場の熱中症の危険性を抑えられる他、冬場は住居全体の温度が一定に保たれることで、ヒートショックのリスクを減少させます。

室内で活動しやすくなると、家にいる時間帯の運動量も増えるでしょう。運動量の増加は、生活習慣病や認知症の予防としても効果的です。

◇光熱費を節約・削減できる

断熱等級が高いマンションは外気の影響を受けにくいため、エアコンを効率良く使用できます。冷暖房の設定温度を弱めたり、使用時間を抑えたりすることが可能となり、光熱費の節約につながります。

◇補助金を受けられる可能性も

建築物の脱炭素化を進めるために、国や自治体は省エネ性能対策が施された住宅への支援を拡充しています。たとえば、子どもを有する世帯や若者夫婦世帯を主な対象とする、「子育てグリーン住宅支援事業」などです。

マンションの場合、断熱窓への交換など省エネリフォームで使える補助金制度もあります。自治体によるリフォーム支援制度については、「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」でも検索が可能です。

制度の適用条件や期限に関してはそれぞれ異なるため、詳しくは建築士や専門業者に相談するのがおすすめです。

▶参照:地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト

■マンションの断熱等級を調べる方法

マンションの購入を検討する際には、事前に断熱等級を把握することが重要です。以下に、マンションの断熱等級を調べる方法を紹介します。

◇住宅性能評価書

2000年4月施行の品確法では、住宅性能表示制度が制定されています。この住宅性能表示制度に基づき、第三者機関が住宅の性能に関する評価を客観的に行ない、書面にしたものを「住宅性能評価書」といいます。

住宅性能評価の性能表示項目は10分野33項目にわたります。そのうち、「温熱環境・エネルギー消費量」は必須項目であり、断熱性や気密性、建物の省エネルギー性能などが評価の対象です。

住宅性能評価書を確認することで、消費者はより性能の高い住宅を選択できます。

◇設計図

マンションの設計図を見ると、壁の内部構造や、どのような断熱材が使用されているかを把握できます。設計図の見方が分からない場合は、施工業者や建築事務所に尋ねてみると良いでしょう。

◇築年数

住宅性能表示制度は2000年4月に制定され、運用開始は同年10月からになります。それ以前の建物については、断熱性能はそれほど意識されていませんでした。そのため、築20年以上の物件は断熱性能が低い可能性があります。

中にはリノベーションによって断熱性能を高めている物件もあるので、詳細は不動産業者に確認しましょう。

◇断熱材(内断熱・外断熱)

内断熱とは、鉄筋コンクリートの室内側に断熱材を設置することをいい、外断熱とは、鉄筋コンクリートの外側に断熱材を設置することをいいます。鉄筋コンクリートと外壁の間に断熱材が入る外断熱のマンションのほうが、外からの熱や冷気を抑えられます。

ただし、マンションにおいては、寒冷地を除き、外断熱工法を採用しているケースは少ない状況です。

◇ホームインスペクション(住宅診断)

ホームインスペクションとは、住宅診断士など専門家が建物の調査を行なうことです。新築マンションであっても、断熱材の未施工や隙間など、工事過程におけるミスが発生する可能性はゼロではありません。断熱性能を正確に調べたい場合は、事前にホームインスペクションを行なっておくと安心です。

■断熱等級とマンション選びの注意点

マンションを選ぶ際には、断熱等級の把握はもちろん、以下の点にも注意が必要です。

◇部屋の位置に注目する

同じマンションでも、部屋の位置によっては外気の影響を受けやすくなります。たとえば最下階の部屋は、冬場など下の管理室や駐車場から冷気が上がってくる場合があります。最下階の部屋を検討する場合、床下にも全面的に断熱材を敷いているかの確認が必要です。

最上階は天井面が太陽の光を受けるため、夏場は暑くなりがちです。天井の全面に断熱材を用いていることが重要になります。

建物の両端に位置する住戸(妻住戸)は、壁の三方が外に面しています。窓やバルコニーが広くとれる分、外気の影響を受けやすいため、三方に断熱材が施されているかを確認しましょう。

◇こまめな換気が必要になる

断熱等級が高い家は、外部からの熱の出入りを防ぐため、気密性も高くなります。暑さや寒さが軽減される一方で、空気がこもったりよどんだりしやすい点がデメリットです。天井や壁、床に生じる結露やカビ、湿気によるダニの繁殖などに気を付けましょう。

また、気密性が高い分、冬場にエアコンを使用すると室内が乾燥しやすくなります。

これらの対策としてこまめに換気を行なう他、換気扇の能力を上げたり、熱交換換気システムを導入したりする方法があります。

■まとめ

断熱等級は、住宅やマンションの断熱性能を示す基準です。等級は1~7があり、数が大きくなるほど性能が高いことを意味します。

日本では2050年のカーボンニュートラル実現に必要な、建築物の省エネ性能を高める取り組みが始まっています。たとえば2025年4月以降に建てられる建築物の断熱等級は、断熱等級4級以上が必須です。

マンションの購入を検討する際には、断熱等級についてもしっかり把握しておくことをおすすめします。

監修者

高槻 翔太

<保有資格>

- 宅地建物取引士

- FP技能士2級

- 日商簿記2級

<プロフィール>

不動産・建設会社で土地有効活用のコンサルティング営業経験(6年)。売買や駐車場の活用、リフォームの提案などに従事。不動産・金融特化のライターとして不動産系メディアでの執筆実績多数。

マンション購入のメリット・デメリット|戸建てや賃貸との比較、階層の特徴も

マンション購入のメリット・デメリット|戸建てや賃貸との比較、階層の特徴も