価格や立地だけでなく、マンション選びで注目される「緑の力」。長谷工の設計者に、暮らしと地域に寄り添う最新のランドスケープについて聞きました。

見た目だけではない、環境調節機能の役割を付加

――まず、マンションにおけるランドスケープの目的について教えてください。

渡嘉敷健さん(以下、渡嘉敷):ランドスケープは、マンションの商品価値を高めるうえで非常に重要な要素のひとつです。特に分譲マンションの購入を検討するエンドユーザーにとって、選択の決め手となる場合も少なくありません。そもそも、マンションにおける「ランドスケープデザイン」とは、建物周囲の景観デザイン、つまり庭や植栽、歩道、広場などを指します。具体的には、マンションの敷地内の植栽計画や、周辺環境との調和、利用者の生活環境の快適を考えた外構施設などが含まれます。

マンション選びでは一般的に「価格」や「駅からの距離」といった立地条件が重視されがちですが、それだけで決めきれるものではありません。たとえばクルマを選ぶとき、「4人乗れて予算内ならどれでもいい」という人は少ないでしょう。用途や操作性、デザインや色といった要素も比較して、自分が満足できる1台を選ぶはずです。

マンションもそれと同様で、間取りはもちろん、外観や内装、そしてランドスケープも、暮らしの質に直結する大切な選択ポイントになります。

――緑があることで、どのような機能面のメリットがあるのでしょうか?

渡嘉敷:植物や緑地が持つ人間へのメリットのひとつに「環境調節機能」があります。近年、地球温暖化の影響で気温が上がり続けていますが、葉が日陰を作ってくれることで、木陰は涼しく過ごしやすくなります。また、植物は土中の水分を吸い上げて大気中に放出するため、気温の低減にもつながります。

一方、冬は落葉樹であれば葉が落ちるため、日差しが入りやすくなります。つまり緑は、夏だけでなく1年を通して人々の暮らしを快適にする効果をもたらしてくれます。

▼長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 ランドスケープ設計室 室長 渡嘉敷健さん。※所属・肩書は取材当時のもの

――実際にランドスケープに価値を感じて購入した例があれば教えてください。

渡嘉敷:グループ会社の長谷工アーベストが実施した分譲マンション購入者向けのアンケート調査では、「価格」や「立地」だけでなく「緑化」や「ランドスケープ」「共有スペース」などを重視したという回答も見られました。また、業界全体を見ても、緑を積極的に前面に出したマンション企画が増えており、CSRの観点からもランドスケープや生物多様性に注目しているデベロッパーが多い印象です。最近では、生物多様性に配慮した土地利用を評価する「ABINC(エイビンク)」や「SEGES(シージェス)」など、環境認証を取得するマンションも増加傾向にあります。

防災機能も視野に入れたランドスケープの工夫

――ここまではハード面について伺いましたが、ソフト面についてはいかがですか?

渡嘉敷:小規模なマンションでは、スペースの制約から緑化だけで精いっぱいというケースもありますが、大規模な物件では、ゆとりのあるオープンスペースを作ることができます。たとえば、遊具のある遊び場、バーべキューコーナー、屋外でのテレワークスペースや、さらにはマンション内でグランピングを楽しめるところもあります。緑に囲まれながら、快適に過ごせる共有空間は、居住者の満足度を高めるとともに、マンションの付加価値を高める大切な要素となっています。

また、弊社では、防災機能も外構へ取り込んでいます。

――防災で意識されていることを具体的に教えてください。

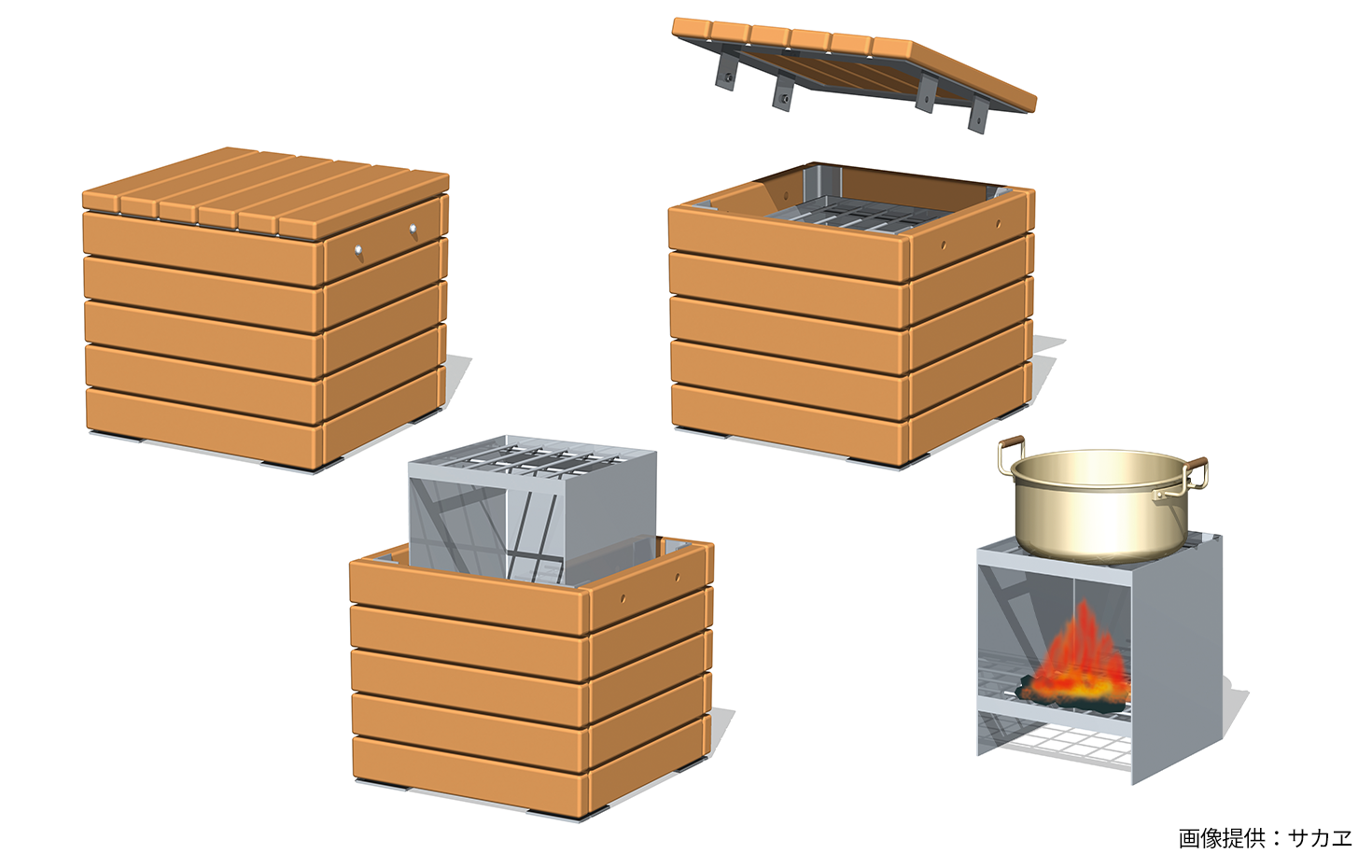

渡嘉敷:長谷工グループのマンションでは、「非常用飲料水生成システム(WELL UP)」「非常用マンホールトイレ」「かまどスツール」の防災3点セットを標準装備(長谷工グループ案件及び200戸以上の分譲マンションに標準採用)しています。

「WELL UP」では、高分子逆浸透膜を採用したろ過により、スマート・ウォーター・タンク(屋上への降水を貯水する建物内水槽)の水から安全な飲料水を生成することができます。「非常用マンホールトイレ」は、マンホールの上に組み立て式のテントを設置することで、簡易トイレとして使用可能です。「かまどスツール」は、平常時は腰かけとして機能し、災害時は内蔵されたかまどを取り出して炊き出しかまどとして使用できます。固定されていないので二つ並べたり、屋根下へ移動して使用できたりします。

▲写真手前「かまどスツール」は、平常時はスツールとして使用。災害時には炊き出しかまどとして利用できる

▲「かまどスツール」の中にかまどが格納されている

地域とつながる、町の景観を意識したデザイン

――ランドスケープを設計する際に気を付けていることは何でしょうか?

渡嘉敷:建築物の「経年劣化」とは逆の「時を経るにつれ価値を高めていく」ことを大切にしています。植物は年月とともに成長し、風景に深みや豊かさを与えてくれます。その変化まで見越して、設計するよう心がけています。とはいえ、マンションは商品ですから、見栄えも重視しなければなりません。そのため、ある程度育った樹木を植えるなどは公共工事との大きな違いです。特に風景を構成する大事な要素となる高木は、十分に時間をかけて選定しますし、既存樹を活かすことにも力を入れています。

――既存樹を活かすとはどういうことでしょうか?

渡嘉敷:もともとあった木をすべて伐採してゼロから設計する方が、工事としてはやりやすいかもしれません。ただ、敷地の周囲からも見える、近隣の方々から親しまれていたような大木は、例えば「あの木を見るのが散歩の楽しみだった」というように地域住民の思いとつながっていることもあります。土地の記憶を継承する風景をつくることは新しいマンションが地域につながるための大事な要素ですし、元々からある大きな緑は新しく植えた樹木にはかなわない魅力がありますので、なるべく活かすことを考えて設計を進めるようにしています。もちろん、根鉢の高さが建設する高さと合わなかったり、残せない状態の樹木もありすべての既存樹を残すことは難しいですが、「地域とのつながり」は常に意識しています。

――地域とのつながりや町の景観を意識した、印象深いランドスケープの事例はありますか?

渡嘉敷:野村不動産さんの案件で、グッドデザイン賞を受賞した「プラウドシティ豊田多摩平の森」が印象に残っています。周囲は多摩平団地という大きな団地で、歳月を経た大きな樹木や緑地があり、「多摩平の森(森林公園)」にも隣接しています。敷地内にも大木が多く、これらを活かしつつ新たに植栽する樹木を組み合わせて「多摩平の森」の再生を目指しました。一棟のマンションでは外周にセキュリティラインを構成して外部からは入れない構成が多いですが、ここでは敷地内をネットワーク状に園路が通り抜けており、「外の緑地を散歩していて、マンション敷地内の園路を通り、そのまま別の公園へ行ける」そんなことが可能になっています。

▲近くの公園とマンションをつなげる遊歩道を作った

他にも以前、物流倉庫などが多く、緑の少ない地域にマンションを建設したことがありました。住宅地としては若干グレーな雰囲気の町でしたので、駅からの経路となるまっすぐな道路の先に「我が家」の緑が見える並木を作りました。ちょうど砂漠のオアシスや「我が家への道しるべ」のようなイメージです。敷地まで来ると並木が二列になっており、その間を通りながら街中や仕事帰りの気持ちから、家でのリラックスした気持ちへ、自然と切り替わることができる風景をつくろうと考えました。また、マンションの建設によって歩道が整備され、そこに緑が増え、町が美しくなっていく――。そんな変化を少しでも地域の方々に感じてもらいたいという思いも込めていました。そうすることで、マンションのランドスケープが担う大きな役割のひとつを形にできたのではないかと思います。

――先ほど、ABINCの話もありましたが、生物多様性の観点から、マンションのランドスケープに期待される役割は?

渡嘉敷:マンションのランドスケープは都市の中へ緑の点を作っていく、生き物にとっての生息地、移動の中継点を増やしていく、そんな可能性があると思います。例えば地上を移動する生物は「線」で緑がつながっていることが大事ですが、飛翔生物であれば少し安心できる「点」があれば遠くまで移動できます。小さな生物であれば生息、繁殖も可能です。都市に点在する小さな緑地が「飛び石」のような役割を果たすことで、生物多様性に貢献する。マンションのランドスケープはその起点となりうると考えています。

▲マンションのランドスケープは都会の中でも樹木や花、池などが配置され、虫や鳥が集まる自然豊かな空間となる

▲ランドスケープに使用する樹木を選定する材料検査。「ランドスケープ用の植物は、工業製品と異なり一本一本姿が異なります。設計に最適なものを選ぶため、生産地の畑を巡り、形や向き、空間との相性、機能性を確認しながら選定します。状態によっては設計(樹種や配置)を調整・変更することもあります」と渡嘉敷さん

暮らしと自然が調和する広がりのある設計に

――マンションランドスケープの最新トレンドについて教えてください。

渡嘉敷:緑化といっても、すべてが緑一色になってしまうと単調なので、「カラーリーフ」と呼ばれる赤や黄色の葉をもつ植物をアクセントとして取り入れることがあります。葉の形が特徴的なものを選んで、景観に変化をつけることもありますね。

▲カラーリーフの事例。緑以外に黄色や赤色などの色みと葉の形もさまざま。華やかな見栄えに

また、町の雰囲気との調和も重要です。たとえば、もともと立派なお屋敷があった場所にマンションを建てた際には、コンセプトに合わせて和風の樹種を選定しました。海沿いの物件では、リゾート感を演出するためにヤシやオリーブといった木を取り入れることもあります。ただ、外来種は種類によっては植栽が禁止されている樹種や環境に合わないものもありますので注意しています。

▲コンセプトやつくりたい風景に合わせて、少し変わった雰囲気の植物を植えることもある。写真手前はチャメロップス、奥足元にドラセナとソテツで南国っぽい雰囲気に

――ランドスケープを意識したマンションを建てる際に、長谷工ならではの強みとは?

渡嘉敷:長谷工グループの最大の強みは、マンションに関わるすべてを “一気通貫”で対応できる点です。(設計、施工から販売、管理、建替え等)設計でも意匠・構造から設備、ランドスケープ、インテリアデザインまで、すべてが一つの組織内で連携しています。そのため、デベロッパーが描く思いを一緒になって考えて反映していく開発が可能です。他の分野もそうですがランドスケープも、外構や植栽、造園を手がける協力会社と常に密に連携しており、長谷工の設計思想を良く理解していただいています。日頃から意思疎通が取れているからこそ、イメージ通りの施工が実現できているのだと実感しています。

▲長谷工本社にも植物たっぷりの休憩スペースがある。この設計もランドスケープ設計室が手掛けた

取材・文:太田祐一 撮影:宗野歩

WRITER

ディレクター/ライター。住宅関係の業界紙記者からキャリアをスタートさせ、独立後はさまざまな媒体で取材・インタビュー記事を執筆している。不動産だけでなくIT・デジタルマーケティングにも強み。X:@oota0329

おまけのQ&A

- Q.生物多様性を考えた際、人によって好む生物と好まれない生物がありそうです。対応はどうされていますか。

- A.渡嘉敷:生物多様性という概念は、すべての生き物が共存できる環境をつくることです。 ただ、カラスやスズメバチのように基本的には好まれない生物もいますし、ウグイスでも「鳴き声が好きだ」という人もいれば、「ふんが困る」という人もいます。そのため、すべてに対応することは難しいのですが、「緑化や生物多様性にフォーカスした設計になっている」と販売時にしっかり伝え、居住する方に理解してもらう必要があるでしょうね。

「耐震」・「制振」・「免震」の違いとは? 長谷工の最新研究を技術研究所に聞く

「耐震」・「制振」・「免震」の違いとは? 長谷工の最新研究を技術研究所に聞く