大切にしたい風景

長谷工グループの気候変動対応

~ HASEKO ZERO-Emission ~

「都市と人間の最適な生活環境の創造」に向けて、地球温暖化の防止に貢献するための取り組みを進めています。

「パリ協定」やこれを踏まえた日本政府の方針を支持し、サステナビリティ委員会委員長である代表取締役社長を責任者として、2050年カーボンニュートラルを目指してまいります。

長谷工グループ気候変動対応方針

~ HASEKO ZERO-Emission ~

長谷工グループは以下を基本姿勢として、気候変動対応に取り組むこととする。

- 「長谷工グループ企業理念」に掲げた「都市と人間の最適な生活環境の創造」に向け、気候変動対応を重要な経営課題と位置付け、長谷工グループ全体で取り組みを推進する。

- パリ協定や我が国政府の方針を踏まえ、2050年カーボンニュートラルを目指す。

- ・低炭素施工や脱炭素住宅に係る技術開発に注力するとともに、必要な投資を行う。

- ・再生可能エネルギーや脱炭素に資する外部の技術・製品を積極的に導入する。

- 気候変動対応を事業機会の拡大・創出につなげるべく、気候変動に係るリスク・機会を分析し、分析結果を踏まえた対応策を策定し、具体的な目標を設定した上で進捗を管理する。

- 目標実現に向け、長谷工グループの総力を結集するとともに、必要に応じ、サプライチェーン、デベロッパー、建設業界等とも協力し、取り組みを進める。

- 気候変動対応に係る取り組みについて理解を得るため、情報開示を進め、社内外のステークホルダーと積極的に戦略的なコミュニケーションを推進する。

2021年12月16日制定

TCFD提言に基づく開示

長谷工グループは、住まいと暮らしの創造企業グループとして、「都市と人間の 最適な生活環境を創造し、社会に貢献する。」ことを目指しています。一方で、近年、気候変動による自然災害の頻発・激甚化が、私たちの住まいや暮らしの安全・安心にとって脅威となりつつあります。

かかる状況を踏まえ、長谷工グループは、気候変動への対応を重要な経営課題の一つと捉え、2021年12月に気候変動対応方針「HASEKO ZERO-Emission」を策定・発表すると同時に、TCFD*1提言に賛同しました。今後も、TCFD提言に沿った情報開示を進めるとともに、気候変動の影響やCO2をはじめとする温室効果ガス排出削減に向けた国の施策や社会の動向を注視し、適切に対応しながら、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指していきます。

ガバナンス

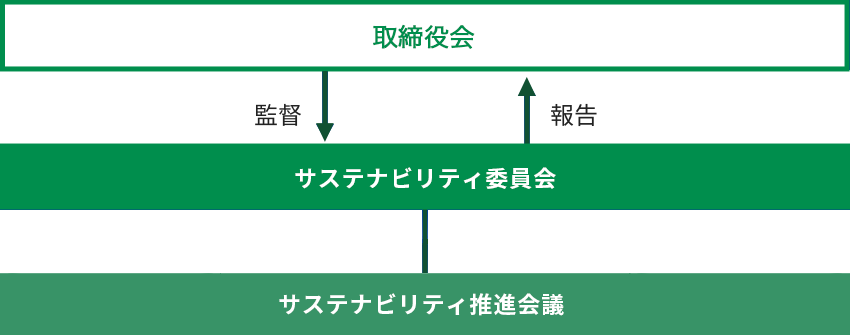

長谷工グループではサステナビリティの実現に向けて、下図のマネジメント体制の運用を通じて、サステナビリティの組織的な推進を図っています。

取締役会の下部組織として、長谷工コーポレーション社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置しており、気候変動への対応を含む、サステナビリティに関する方針、活動計画の審議・決定ならびに活動状況の把握・レビューを行っています。なお、サステナビリティ委員会での審議・報告事項については、取締役会に報告され監督される体制となっており、重要な事項については取締役会に付議し審議の上決定しています。サステナビリティ委員会で取りまとめられた気候関連の経営課題は、事業戦略や投資戦略等、長谷工グループの経営戦略の検討時に考慮してまいります。

また、委員会の下部組織として、「サステナビリティ推進会議」を設置し、脱炭素やエネルギー・環境技術などの環境施策も含め、グループ全体でのサステナビリティの推進・浸透に取り組んでいます。

マネジメント体制図

各会議体の役割

| 会議体 | 役割 | 構成 | 開催頻度 | 事務局 |

|---|---|---|---|---|

| サステナビリティ 委員会 |

経営レベルでのサステナビリティ経営の 審議・決定 |

【委員長】長谷工コーポレーション代表取締役社長 【委員】長谷工コーポレーション各部門担当役員 グループ各社社長 |

年2回 | サステナビリティ 推進部 |

| サステナビリティ 推進会議 |

サステナビリティ経営の具体的施策の 審議・実行 |

【メンバー】長谷工コーポレーションおよび グループ各社役員・部長 |

年3回 |

戦略

(リスクと機会を特定するプロセス)

長谷工グループは、サステナビリティ推進会議の下に気候変動対応に係る全社横断的なワーキンググループ(WG)を設置し、気候関連のリスクと機会の特定、影響度の分析及び対応に係る検討を行っています。

検討結果は、サステナビリティ委員会にて、分析の妥当性や追加対応の必要性等につき審議のうえ承認し、取締役会に報告することとしています。

(対象セクター/地域、財務計画への影響)

グループの全事業を対象に分析を行っています。また、財務への影響については、定性的な分析に加えて、一部可能なものについては定量的な影響額の算出を行っています。

(シナリオの説明、短期・中期・長期の視野)

分析に当たっては、以下の2つのシナリオを設定し、影響の検討を行っています。

| 1.5℃シナリオ | 気候変動の緩和に向けた厳格な対策が取られ、2100年時点において、産業革命前に比べた気温上昇が1.5℃程度にとどまるシナリオ。 (IEA*2のNZE、IPCC*3のRCP2.6等を参照しました。) |

| 4℃シナリオ | 気候変動の緩和に向けた厳格な対策が取られず、2100年までに、産業革命前に比べた気温上昇が4℃前後に達するシナリオ。 (IEAのSTEPS、IPCCのRCP8.5等を参照しました。) |

また、短期、中期(2030年まで)、長期(2050年まで)の視点で検討を行っています。

(重要な影響を与える気候関連の課題、レジリエンス)

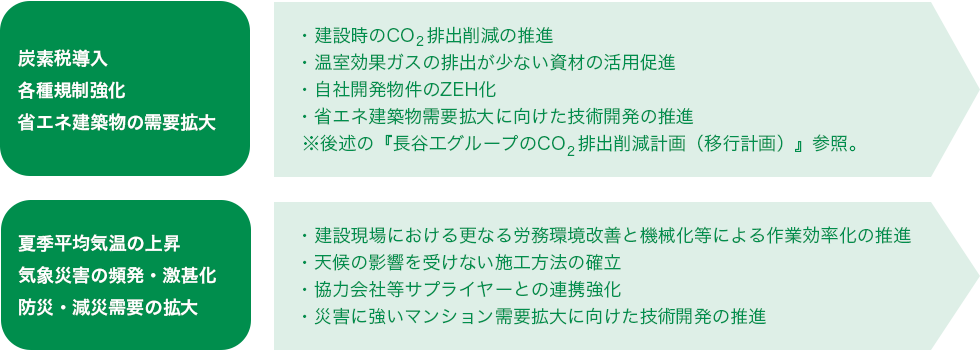

分析の結果、脱炭素社会への移行に伴う炭素税の導入や各種規制強化による建設原価の上昇、夏季平均気温の上昇に伴う労務不足、及び気象災害の頻発・激甚化に伴う建設工事の遅延等を重要なリスクとして特定しました。

一方で、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の需要拡大や災害に強い住宅の需要拡大が、新築・リニューアル工事の受注機会拡大等につながる可能性があると分析しています。

また、分析結果の更新の都度、特定したリスク・機会に対する取り組み状況を整理し、その十分性や追加施策の必要性について検討を行っています。その結果、下表「対応策」に記載のとおり、CO2排出削減の推進、機械化等による作業効率化の推進、関連する各種技術開発等に取り組んでいるところです。これらの取り組みを着実に進めることにより、リスクの影響最小化、機会の影響最大化を図り、長谷工グループのレジリエンスを高めてまいります。

※ CO2排出削減の推進については、後述の『長谷工グループのCO2排出削減計画(移行計画)』もご覧ください。

なお、重要なリスクと機会及びその影響度と対応についての詳細は、下表をご覧ください。

リスクと機会

※ 「影響度」は2030年における影響を評価したものです。

| 分類 | 項目 | 内容 | 影響度 | 時期 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5℃ | 4℃ | |||||

| 脱炭素社会への 移行の影響 |

リスク | 炭素税の導入 | 炭素税が導入されるとエネルギーや物品の価格上昇を通じて事業運営コストが増加する可能性がある(全事業共通)。 特に、CO2排出原単位の大きい資材の価格や輸送コストの上昇を通じて、建設コスト(建設事業)や物件開発コスト(不動産事業)への影響が当社グループの事業の中では相対的に大きくなると見込まれる。 |

中 | 小 | 中期 |

| リスク | 各種規制強化 | 建築物省エネ法における適合範囲の拡大や、省エネ基準の引き上げ/義務化等、各種規制が強化されれば、建設コスト(建設事業)や物件開発コスト(不動産事業)が上昇する可能性がある。 また、既存建築物に対する規制が強化されれば、設備入れ替えや改修のコストが発生する(不動産事業)。 |

中 | 小 | 中期 | |

| 機会 | 省エネ建築物の 需要拡大 |

新築においてZEHの需要が拡大し、競合優位につながる可能性がある(建設事業、不動産事業)。 また、既存建築物の省エネ・リニューアル需要が拡大し、事業機会となる可能性がある(建設事業)。 加えて、保有賃貸物件等についても環境性能の高さが競合優位につながる可能性がある(不動産事業)。 |

大 | 中 | 中期 | |

| 物理的影響 | リスク | 夏季平均気温の上昇 | 夏季平均気温が上昇すると、現場作業員の熱中症リスクが高まることや屋外での作業を敬遠する風潮が高まり労務不足につながる可能性がある。また、熱中症予防対策としての気象条件に応じた工事中断時間の増加に伴い、工事遅延リスクが高まる可能性がある(建設事業)。 加えて、同様の理由による物件開発工事の遅れにより、分譲や賃貸の売上減少につながる可能性がある(不動産事業)。 |

大 | 大 | 短期 |

| リスク | 気象災害の頻発・激甚化 | 台風発生頻度の増加や集中豪雨の激甚化により、工事中建設物被災に伴う作業中断や周辺第三者への被害、サプライヤー被災に伴う資材・労務調達困難による工事遅延リスクが高まる可能性がある。(建設事業、不動産事業)。 また、保有物件の被災による復旧コストの発生も想定される(不動産事業)。 それ以外の事業についても、サプライチェーン断絶による物品価格上昇を通じた事業運営コストの増加、従業員の被災による生産性の低下が想定される(全事業共通)。 |

中 | 中 | 短期 | |

| 機会 | 防災・減災需要の拡大 | 気象災害の頻発・激甚化により、災害に強い住宅の需要が高まり、新築・リニューアル工事の受注機会拡大につながる可能性がある(建設事業)。 また、分譲や賃貸についても、災害に強い住宅が競合優位につながる可能性がある(不動産事業)。 |

大 | 大 | 中期 | |

対応策

リスクマネジメント

気候変動関連リスクについては、全社横断的なWGを設け、気候変動リスクの洗い出し、事業への影響度の分析を行っています。WGで分析されたリスクはサステナビリティ委員会で審議され取締役会に報告される体制となっています。

なお、財務への影響については、リスクが顕在化する可能性や時期、顕在化した場合の影響、現在の対策の状況等を定性的に評価したほか、一部可能なものについては定量的な影響額の算出も行ったうえで、影響度を大・中・小に分類しました。

当社は、様々なリスクに対して、リスク関連情報の収集に努め、リスクの大小や発生可能性に応じて、リスク発生の未然防止策や事前に適切な対応策を準備することにより、損失の発生を最小限にするべく、リスク管理部を中心に組織的な対応に取り組んでおります。

具体的には、経営管理部門の各セクションが連携をとりながら職務の役割に応じて業務執行状況をチェックする体制とし、更に、監査部によるチェック体制を整えております。業務執行の意思決定の記録となる稟議制度においては、電子稟議システムにより監査役及び経営管理部門がその内容を常時閲覧、チェックできる体制を構築しております。

また、取締役会、経営会議、2つの業務執行会議である営業執行会議及び技術執行会議へ付議される案件のうち多数の部署が関わる案件、専門性の高い案件については、諮問会議・委員会を設けることで、事前の検証を十分に行うとともに、モニタリングが必要なものについては定期的な報告を義務付けております。

加えて、当社及びグループ全体のリスク管理体制の強化を目的として、社長を委員長とするリスク統括委員会を設置し、リスク管理に関する社内規程に基づき、リスクの横断的な収集、分析、評価、対応を行っております。

今後は更なるリスク管理の高度化を目指し、リスク管理体制の強化を進めてまいります。

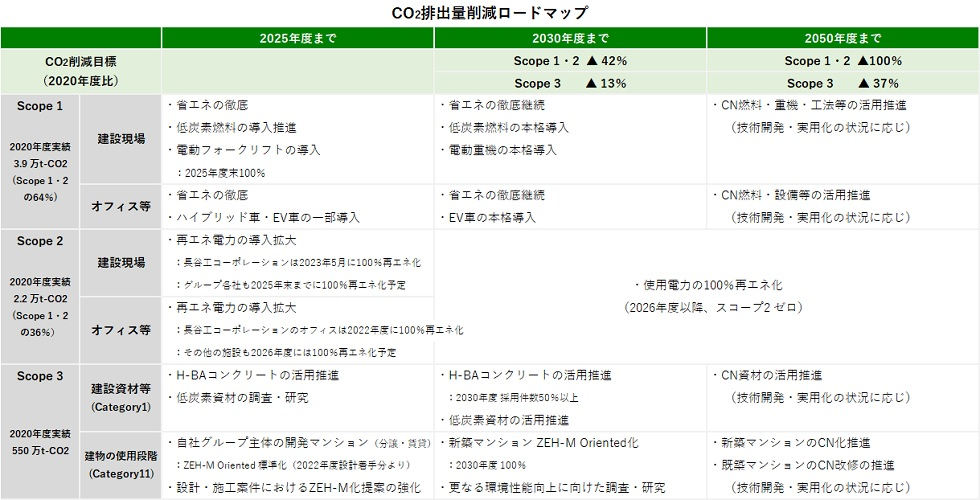

指標と目標

長谷工グループは、気候関連問題が経営に及ぼす影響を評価・管理するため、温室効果ガス(CO2)総排出量を指標として削減目標を設定しています。

(2030年目標について、SBT*4の認定を取得致しました。)

| 対象 | 基準年度 | 目標 | |

|---|---|---|---|

| 中期 (2030年度) |

長期 (2050年度) |

||

| Scope1*5 + Scope2*6 | 2020年度 | ▲ 42% | ▲ 100% |

| Scope3*7 | ▲ 13% | ▲ 37% | |

※ 排出量の実績及び算定方法については、別途開示しております「ESGデータ集」(TOP > サステナビリティ > ESGデータ)をご覧ください(温室効果ガス(CO2)総排出量は、GHGプロトコルに従い算定しています。)。なお、 2022年度実績については、第三者検証を受けています。

※ 単年度の目標については、別途開示しております「環境目標」(TOP > サステナビリティ > 大切にしたい風景 > 環境マネジメントシステム)をご覧ください。

また、当該目標の達成に向けて、以下の目標も設定しています。

・建設現場で使用する電力の100%再エネ化(2025年までに実現)

・オフィス等で使用する電力の100%再エネ化(2026年度に実現)

・スコープ2 ゼロの実現(2026年度に実現)

・H-BAコンクリート(環境配慮型コンクリート)採用件数50%以上(2030年までに実現)

・自社グループが主体となって開発するマンションの ZEH-M Oriented 化(2022年度設計着手分以降、全件)

・グループ施工物件のZEH-M Oriented化100%(2030年度)

引き続き、グループ各社も含め、温室効果ガス排出量削減目標の達成に向けた方策(及び当該方策に係る推進目標)の検討を進めてまいります。

(社内炭素価格)

脱炭素の取り組みを促進するため、社内炭素価格を導入しています。

具体的には、グループ各社のCO2排出量を社内炭素価格にて金額に換算し、将来的に炭素税等を通じて各社のコストになりうるものとして示すことにより、脱炭素の必要性についての意識を高め、取り組みを促しています。

社内炭素価格の水準については、現状、CO2排出量1トンにつき21千円と設定しています。これは、国際エネルギー機関(IEA)の予測値(「Net Zero by 2050」シナリオ、先進国、2030年)を円換算したもので、同予測値が更新された場合等には見直しを行います。

また、社内炭素価格を、脱炭素施策に関する投資等の判断基準として活用することについても、今後検討していきます。

*1 TCFD:Task Force on Climate-related Financial Disclosures(気候関連財務情報開示タスクフォース)

*2 IEA :International Energy Agency(国際エネルギー機関)

*3 IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change(気候変動に関する政府間パネル)

*4 SBT :Science Based Targets(科学的根拠に基づく目標)

*5 Scope1:燃料の燃焼等による直接排出

*6 Scope2:電気の使用等による間接排出

*7 Scope3:事業者の活動に関連するサプライチェーン排出

長谷工グループのCO2排出削減計画(移行計画)

長谷工グループは、地球温暖化の防止に貢献するとともに、脱炭素社会への移行に伴うリスクの抑制及び機会の追求を図るため、以下の計画に従い、CO2排出量の削減に取り組んでいます。

1.2030年度までの計画

(1) スコープ1・2(2030年度目標:2020年度比▲42%)①スコープ1

後述のとおり、当面はスコープ2の削減に優先的に取り組む方針ですが、2030年度目標の達成に向け、以下のとおり、スコープ1の削減も進めてまいります。

a.建設現場

建設現場で排出するスコープ1は、重機や運搬車両で使用する化石燃料の燃焼によるものです。アイドリングストップや重機・車両の適正整備、建設発生土の場内利用による運搬車両台数の削減等、従来から取り組んでいる省エネ活動の徹底に加え、更なる排出削減を目指し、低炭素燃料や電動フォークリフトの導入を推進しています。バックホウ等の大型重機の電動機種については商用化が進んでいないため、現状、試行段階に止まっていますが、普及状況を見つつ、2020年代後半に本格導入することを目指してまいります。

b.オフィス等

オフィス等で排出するスコープ1は、グループ各社の営業車両やシニア事業のお客様送迎用車両、シニア施設の調理・給湯設備等で使用する化石燃料の燃焼によるものです。アイドリングストップや車両の適正整備等、従来から取り組んでいる省エネ活動の徹底に加え、更なる排出削減を目指し、ハイブリッド車やEV車の導入を推進しており、2020年代後半にはEV車を本格導入することを目指してまいります。

②スコープ2

当面、以下のとおり、スコープ2の削減に優先的に取り組み、2026年度スコープ2ゼロの実現を目指してまいります。なお、スコープ2は、2020年度スコープ1・2の36%を占めており、スコープ2ゼロが実現すれば、2030年度のスコープ1・2削減目標(2020年度比▲42%)の達成に向け、大きく前進することになります。

a.建設現場

2021年12月に、「長谷工グループ気候変動対応方針 ~HASEKO ZERO-Emission~」の策定と合わせて、建設現場で使用する電力の100%再エネ化を2025年末までに実現する旨の目標を公表しました。この目標に対する取り組みは順調に進んでおり、長谷工コーポレーション単体の建設現場については、2023年5月に100%再エネ化を実現しております。引き続き、グループ各社の建設現場についても対応を進め、目標達成を目指してまいります。

b.オフィス等

グループ各社が利用しているオフィス、保有賃貸物件等についても、主要施設から順次、電力の再エネ化を進めています。賃借物件で電力の再エネ化が難しい施設について非化石証書購入による実質再エネ化を図ることも含め、段階的に排出削減を進め、2026年度にはスコープ2をゼロとすることを目指してまいります。

(2)スコープ3(2030年度目標:2020年度比▲13%)

長谷工グループのスコープ3の大部分は、購入する建設資材等の製造過程までの排出(カテゴリ1)及び建設・開発した建物の入居者が日常生活で使用される電気やガスによる排出(カテゴリ11)であり、これらの削減に向け、以下のとおり取り組んでいます。

(※)カテゴリ1は2020年度スコープ3の33%、カテゴリ11は同60%。両カテゴリで合計93%を占めています。

①カテゴリ1

独自開発した環境配慮型コンクリート「H-BAコンクリート」について、グループ各社が開発主体の物件で採用を進める他、2030年度採用件数50%以上の目標を掲げ、事業主各社に対する採用提案を強化しています。また、木造活用の推進にも取り組んでいます。なお、カテゴリ1の削減には、建設資材のサプライヤーや事業主各社との協働が重要であり、引き続き、連携や提案を強化し、排出削減を目指してまいります。

②カテゴリ11

ZEH-Mの推進に取り組んでいます。特に、当社グループが主体となって開発する新築マンション(分譲・賃貸)については、2022年度設計着手分以降、全てZEH-M Oriented基準を満たしたものとしています。また、事業主各社に対しても、ZEH-M基準を満たす仕様の採用提案を強化しています。なお、カテゴリ11の削減には、事業主各社との協働が重要であり、引き続き、連携や提案を強化し、排出削減を目指してまいります。

(※)ZEH-Mは、Net Zero Energy House Mansionの略称。外周部分の断熱性能向上、高効率設備の導入、再生可能エネルギーの導入により、エネルギー消費量を低減する性能を備えたマンション。このうち、ZEH-M Orientedは、断熱性能と消費エネルギー量について一定基準を満たしたマンション。

2.2050年度の目標達成に向けて

2050年度削減目標の達成に向けては、現在、各所で研究・開発が進められている(あるいは、今後、研究・開発が進められる)先進的な技術の活用が不可欠であると考えています。また、事業として実施していくうえでは、削減策が、マンション入居者様等、エンドユーザーのご意向に沿うものである必要があり、こうした面では、政府等による各種支援策等の政策動向も重要な要素になると考えています。自社グループでの研究・開発やステークホルダー各社との連携・協働を進めるとともに、こうした外部の動向も注視しつつ、具体的な削減策を検討してまいります。3.計画の推進・管理体制

本CO2削減計画については、サステナビリティ推進会議の下に設置しているグループ全社横断のワーキング・グループにおいて策定・推進しており、計画の内容は長谷工コーポレーションの取締役会まで報告し、承認を受けています。また、計画の進捗状況についても定期的に同取締役会まで報告しています。なお、計画の内容については、社内外の環境の変化等を踏まえ必要があれば適宜、同様の手続きを経て見直しを実施してまいります。

気候変動対応の具体的取り組み

気候変動対応の具体的取り組みについては、以下関連情報のリンクよりご覧ください。

なお、当社は、「長谷工グループ気候変動対応方針」制定後に、気候変動イニシアティブ及びTCFDコンソーシアムに加盟しました。これらの団体を通じて、他の企業、自治体、団体とも連携して、気候変動対策および情報開示に取り組んでいきます。

CDP質問書への回答

CDP質問書への回答内容については、以下をご覧ください。

※ CDPは、企業等の環境情報に関するグローバルな開示システムを運営するNGOです。